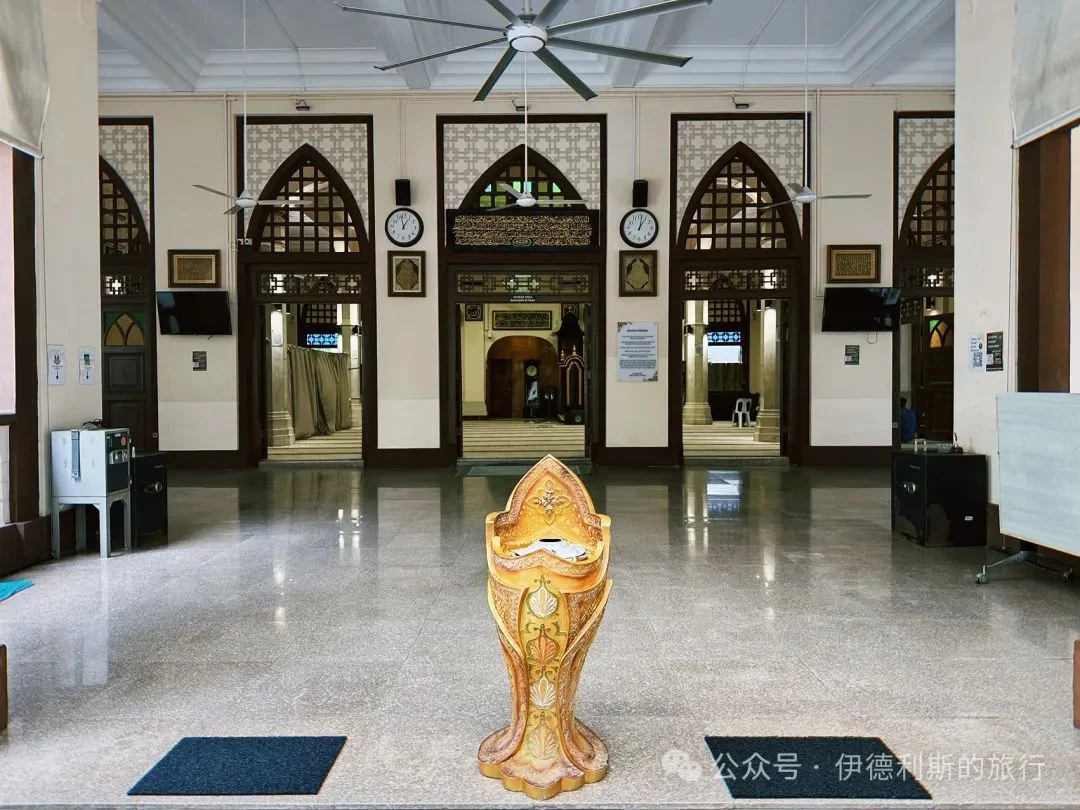

天猛公王室陵墓(Makam Diraja Johor Telok Blangah)的旁边是天猛公回教堂(Masjid Temenggong Daeng Ibrahim),同样由柔佛苏丹所有。这里最初是陵墓旁附属的大殿,1871年正式改建为清真寺,1993年由柔佛苏丹出资重建为现在的建筑。

柔佛苏丹与甘榜格南

1819年柔佛苏丹胡先、天猛公和英国东印度公司的莱佛士爵士签订《新加坡条约》后,英国便开始在新加坡建设殖民地。1822年,莱佛士爵士成立委员会,正式提出了“新加坡城镇规划”,也被称为“莱佛士城镇规划”。

在规划中,新加坡的街道按照网格分布,整体被分为欧洲、华人、印度和穆斯林四大区域。虽然在实际建设当中四大族群分区并没有被严格执行,但族群分区的居住政策在新加坡直到1960年代中期才开始发生变化。

按照莱佛士爵士的规划,欧洲区以东的甘榜格南(Kampung Gelam)被分配给柔佛苏丹胡先及其家人、追随者居住。苏丹获得了甘榜格南的大片住宅用地,他将这些土地分配给从马六甲、廖内群岛、苏门答腊岛等地追随他而来的马来人居住,这里成为了新加坡最早的穆斯林区。

1824-26年间,苏丹胡先利用英国东印度公司的资金在甘榜格南修建了苏丹回教堂。最初的回教堂是典型的马来传统清真寺风格,单层砖砌结构,有两层斜屋顶。20世纪后,由于新加坡的穆斯林人口大量增加,原本的苏丹回教堂已经无法容纳,因此在1924年苏丹回教堂建成100周年时,回教堂的受托人聘请爱尔兰建筑师Denis Santry重建回教堂。由于一战后的经济衰退,筹款工作一直持续到1928年才完成,回教堂也于同年动工,1932年正式建成。

新的苏丹回教堂以印度-撒拉逊风格建造,19世纪时英国建筑师曾经在英属印度和马来亚大量建造这一风格的公共建筑,最大的特色就是现代建筑上面加上了莫卧儿风格的洋葱顶。

甘榜格南的中心是柔佛苏丹胡先的长子苏丹阿里在1836-43年间建造的王宫(Istana),现在是马来遗产中心,可惜我们去的时候这里因翻新而关闭,要2025年才重新开放。

王宫的南侧是苏丹阿里的小儿子东姑·马哈茂德(Tengku Mahmud)建于1850年代的总理府,属于王宫的附属建筑,因外墙涂成黄色而被称为黄色宅院(Gedung Kuning)。1912年,出生于甘榜格南的爪哇裔商人哈吉优素福收购了黄色宅院,之后曾卖给华人家庭,1925年又被买回。此后直到1999年,哈吉优素福的家族四代人都生活在这里。

1999年,新加坡政府收购了黄色宅院,将这里修复后开放为马来遗产中心。2021年后这里成为了马来群岛特色清真自助餐厅Permata。这次因为时间有限我们没能进入品尝,下次如果再去新加坡我们要去尝尝看。

甘榜格南的北部坐落着马来王子墓地,埋葬著很多柔佛苏丹王室成员。1848年苏丹阿里向公众开放了墓地,很多马来富商也葬在其中。在墓地的中心是一座土墩,上面埋葬的都是柔佛苏丹的亲人,不过苏丹胡先和苏丹阿里都葬在了马六甲而不是这里。除了柔佛王室外,墓地中埋葬的马来富商中最著名的要数武吉士商人Haji Ambok Sooloh Bin Haji Omar,他是新加坡穆斯林社区的活跃人士,曾参与创办马来语报纸《Utusan Melayu》。

哈贾·法蒂玛回教堂位于甘榜格南东侧,由马来贵族女商人、慈善家哈贾·法蒂玛于1845-6年捐资修建。哈贾·法蒂玛出身于马六甲一个富商家庭,在第一次婚姻失败后,她嫁给了一位在新加坡经商的武吉士王子。然而没过多久王子就去世了,于是她便独自在新加坡经营轮船和帆船贸易公司,取得了很大的成功。

由于哈贾·法蒂玛积累了很大的财富,也使她在甘榜格南的宅院成了小偷的目标。1830年代她的宅院两次遭到入室盗窃,第二次时还遭到小偷放火焚毁房屋。为了感激火灾发生时她恰好不在家,哈贾·法蒂玛便举意将自己的宅院重建为清真寺,同时捐资在寺旁的土地上为穷人建造房屋。

现在清真寺的大殿是1930年代由建筑师Chung & Wong设计,由法国承包商Bossard&Mopin和马来工人重建的,和苏丹回教堂同样属于印度-撒拉逊风格,加装了莫卧儿风格的洋葱顶。清真寺最有特色的是大门上的欧式邦克塔,两侧还各有一座新哥特式的房屋,上面有传统风格的窗户。