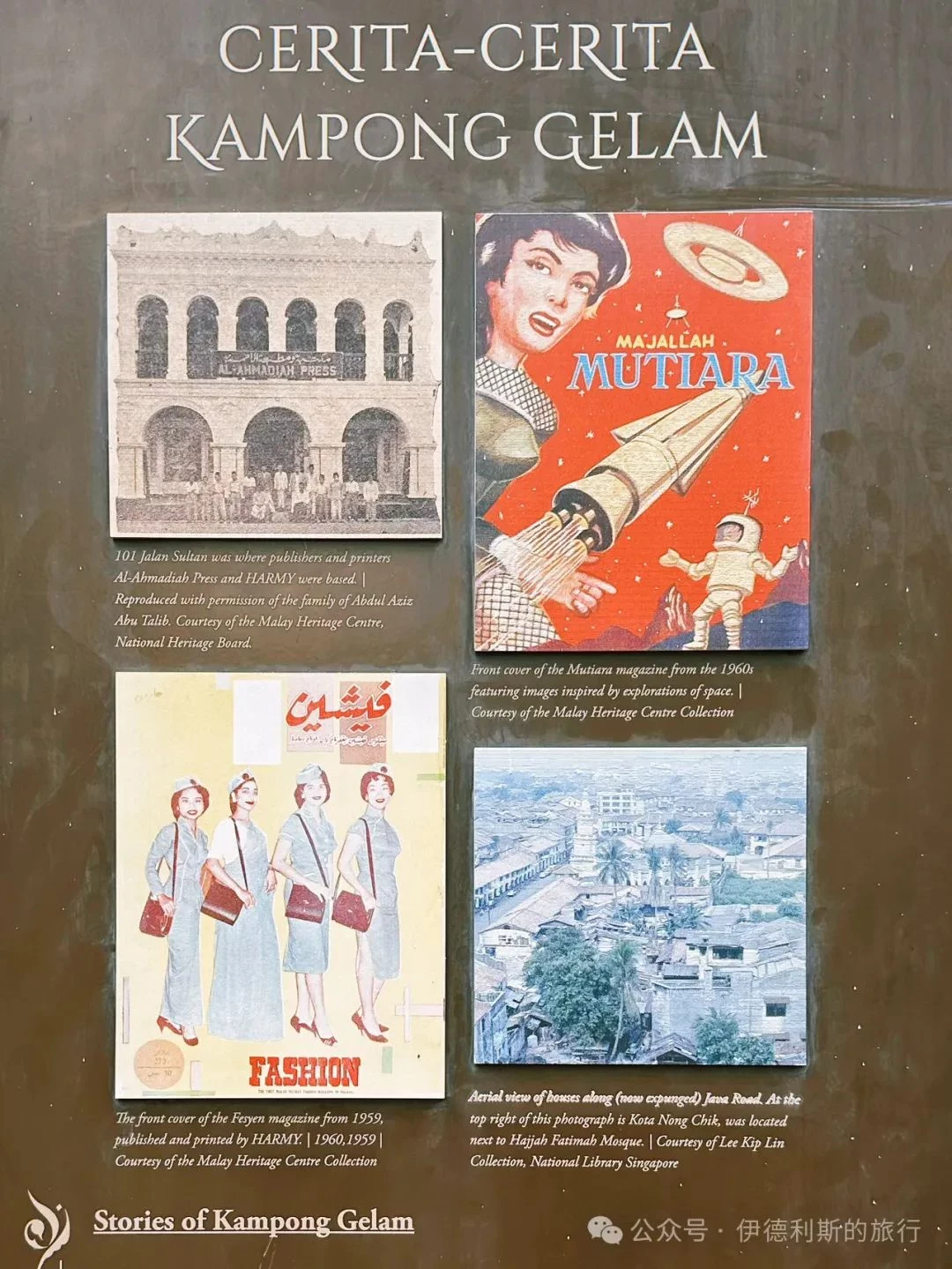

甘榜格南王宫的东侧是1911年成立的艾哈迈迪亚出版社(Al-Ahmadiah Press)旧址,如今这里是苏丹酒店,遗憾的是因为价格比较高我们没有选择入住。艾哈迈迪亚出版社由来自廖内地区的武吉士-马来贵族创办,隶属于廖内群岛的柔佛苏丹王室成员Raja Haji Ali Bin Raja Muhammad。他们与另一家HARMY出版社一起出版了许多有关宗教、语言和文学类的马来语爪爪夷文书籍,二战后还创办了第一本马来语女性杂志。

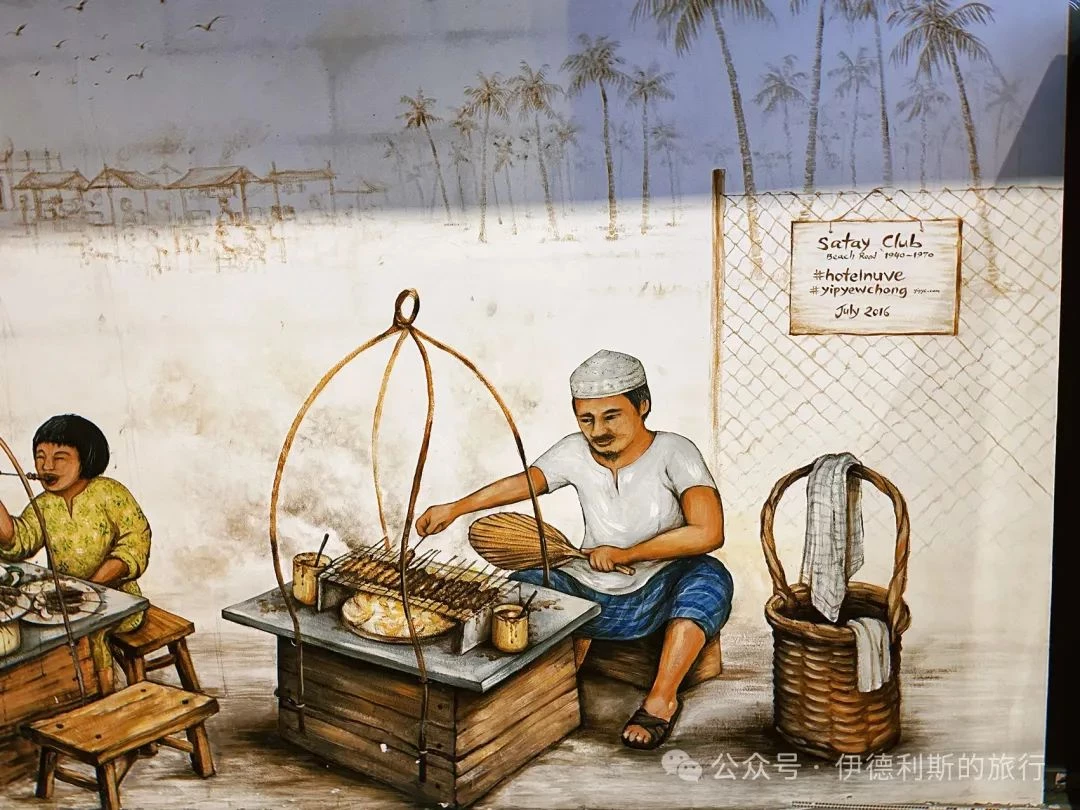

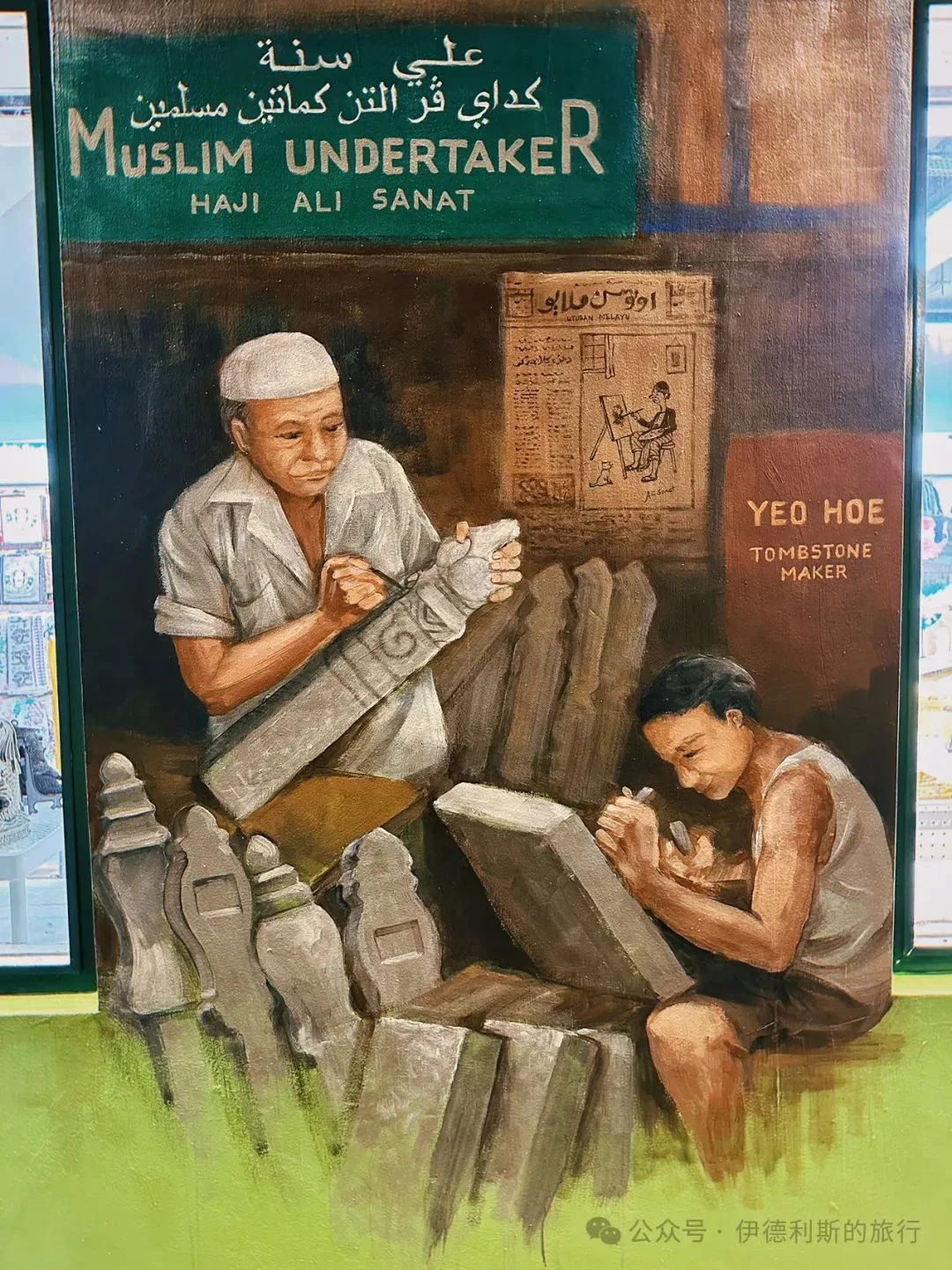

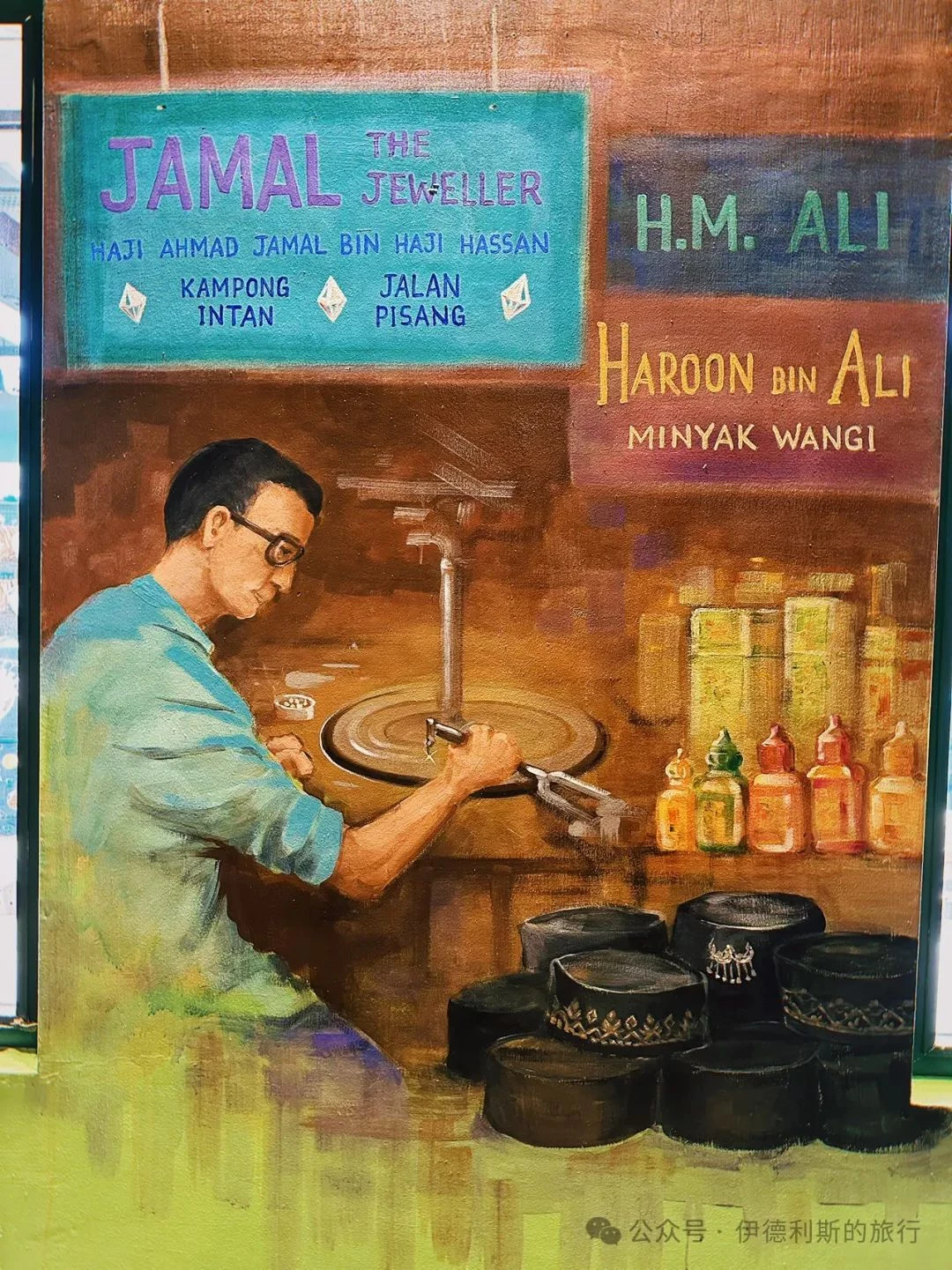

20世纪初随着新加坡贸易地位的提升,甘榜格南也在不断扩建店屋骑楼,越来越多的武吉士人、米南加保人、爪哇人来到甘榜格南谋生。虽然他们的后代大多融入到新加坡马来人中,但很多本民族的传统文化仍然保存至今。甘榜格南街上有很多壁画,描绘了百年前甘榜格南的生活场景。前两张是百年间甘榜格南的鸟瞰对比,后面是吃沙嗲烤串、卖竹篮、哇扬皮影戏制作墓碑和制作宋谷帽,其中沙嗲烤串和哇扬皮影戏都是爪哇人的特色。

如今在甘榜格南仍然有好几家老字号巴东饭(Nasi padang)餐馆,他们就是米南加保人饮食文化的体现。米南加保人是源自苏门答腊岛米南加保高地的马来语族群,与马来人关系十分密切。米南加保人历来以善于经商著称,是东南亚最具流动性的族群。超过半数的米南加保人生活在苏门答腊岛以外,许多米南加保年轻人在十几岁时就离家求学或经商,他们认为通过离家远行不仅可以获得财富和知识,更能获得声望和荣誉。

我们这次去了甘榜格南桥北路开业于1948年的巴东饭餐馆Warong Nasi Pariaman。这家餐馆由来自苏门答腊岛西部的帕里亚曼(Pariaman)的Isrin bin Ibrahim和妻子Rosna binte Zainal Abidin创立,他们于1940年代移民新加坡,最早在街上摆摊卖巴东饭,1948年租下了现在的店屋,并以自己的家乡Pariaman作为餐馆的名字。

我们点了仁当羊肉(Rendang Kambing)、炸鱼(Ikan Goreng)、巴拉多辣酱鸡蛋(Telur Rebus Balado)、烤鸡(Ayam Bakar)、牛脾(Limpa Lembu)、椰浆煮豆制品(Tahu Lemak Kachang)、炸土豆泥(Perkedel)

仁当是最经典的米南加保菜,将肉和各种香料在椰奶中慢慢炖煮,直到把所有水分煮干,肉变成深褐色。仁当起源于北印度咖喱,15世纪由印度商人带到苏门答腊岛,后来由米南加保人将带有汤汁的咖喱发展为没有汤汁的仁当。

巴拉多是米南加保人的经典辣酱,是将红辣椒和其他香料在椰油或棕榈油中炒制而成,里面加了葱、蒜、番茄和东南亚特色的箭叶橙(泰国青柠)。

甘榜格南的主干道桥北路,建于1833-5年间,旧称“大马道”,是新加坡最古老的道路之一,两侧骑楼林立,即有好几家百年老店,也有马来年轻人开的小店,非常值得一逛。

在甘榜格南苏丹回教堂旁边的拉茶店Tarik喝一杯南洋经典的拉茶Teh Tarik,本地的马来年轻人非常喜欢这家店。Tarik就是马来语“拉”的意思,将红茶和炼乳混合后伸展手臂在两个容器里反复倾倒,可以让茶水冷却起泡。