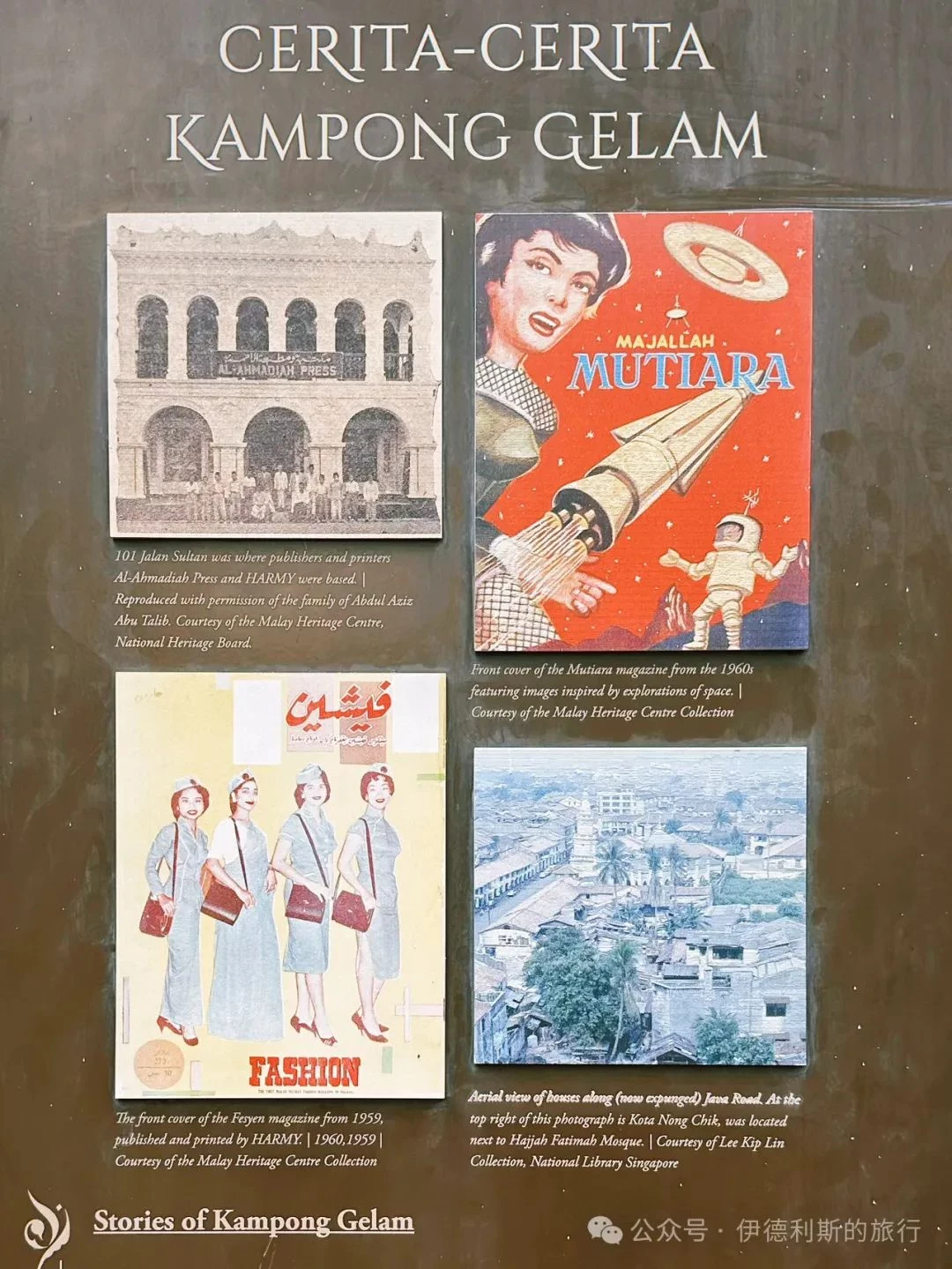

甘榜格南王宮的東側是1911年成立的艾哈邁迪亞出版社(Al-Ahmadiah Press)舊址,如今這裡是蘇丹酒店,遺憾的是因為價格比較高我們沒有選擇入住。艾哈邁迪亞出版社由來自廖內地區的武吉士-馬來貴族創辦,隸屬於廖內群島的柔佛蘇丹王室成員Raja Haji Ali Bin Raja Muhammad。他們與另一家HARMY出版社一起出版了許多有關宗教、語言和文學類的馬來語爪爪夷文書籍,二戰後還創辦了第一本馬來語女性雜誌。

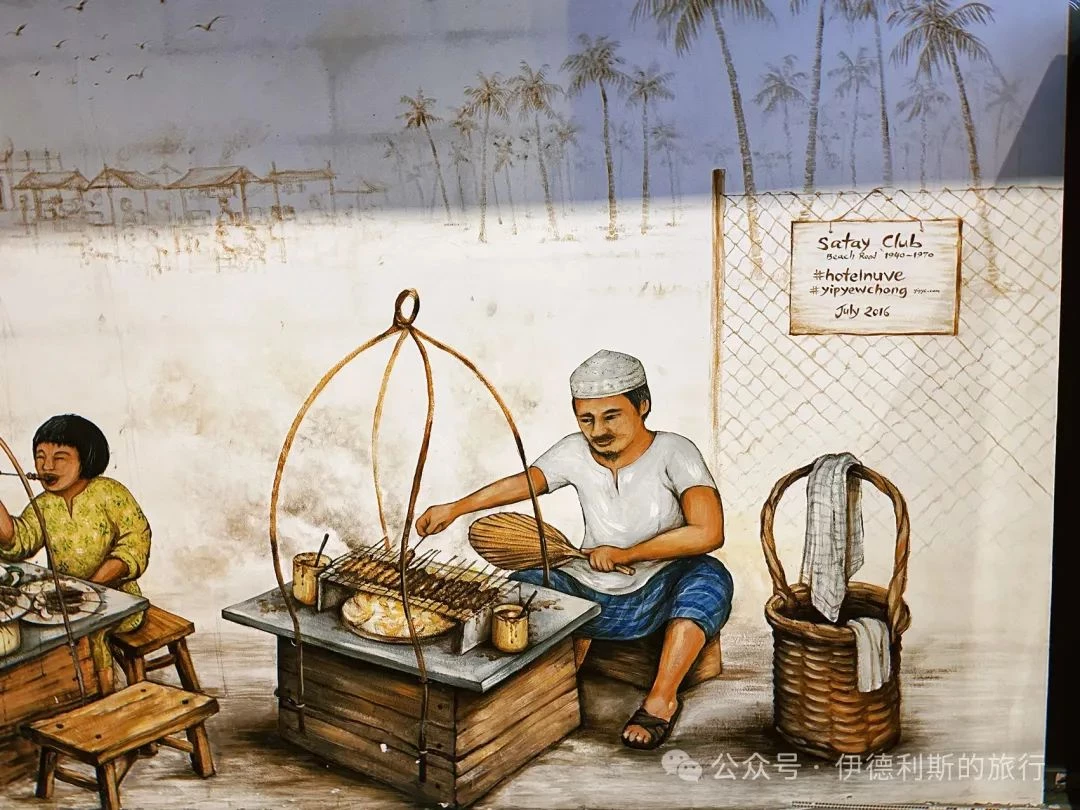

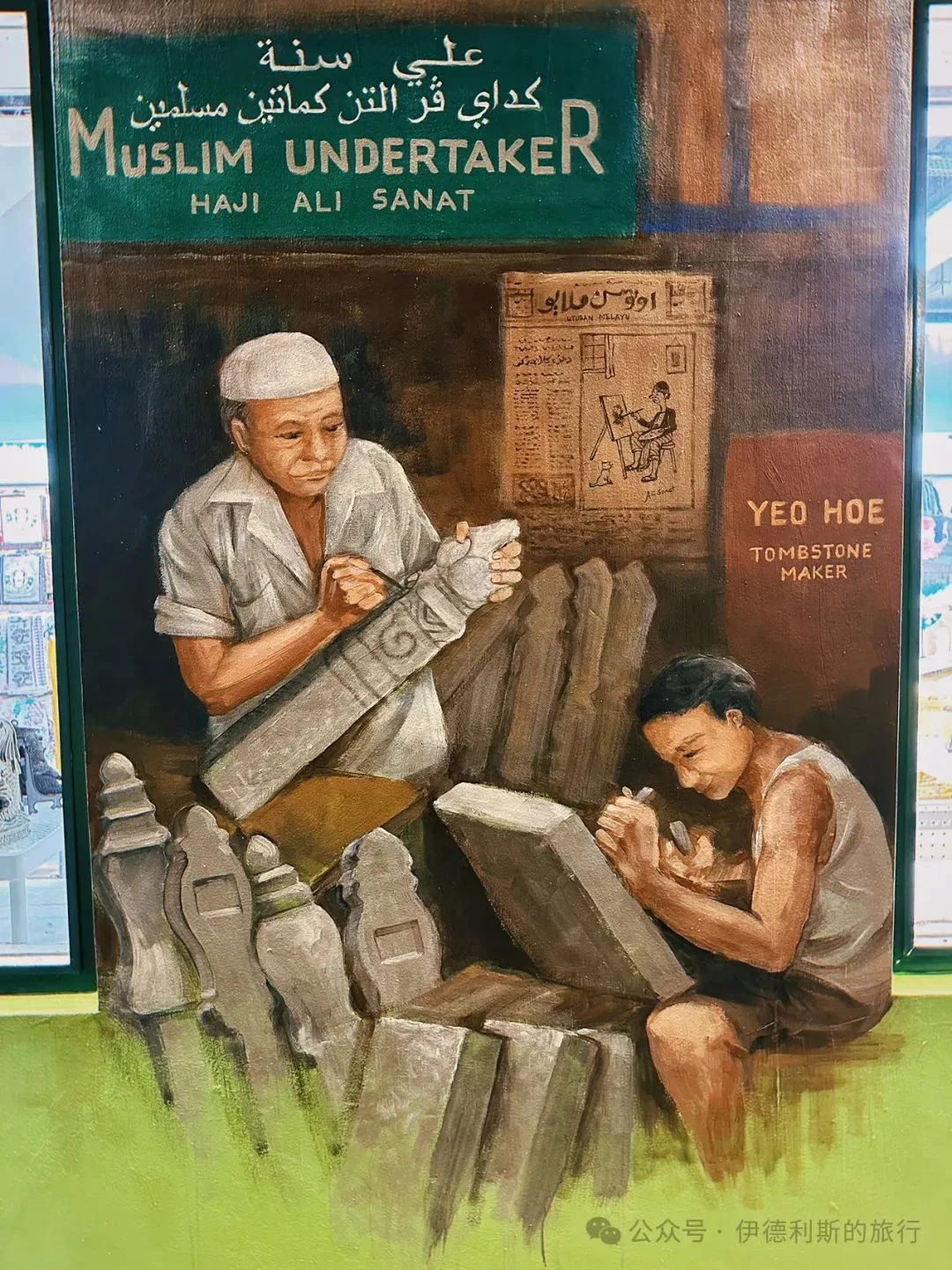

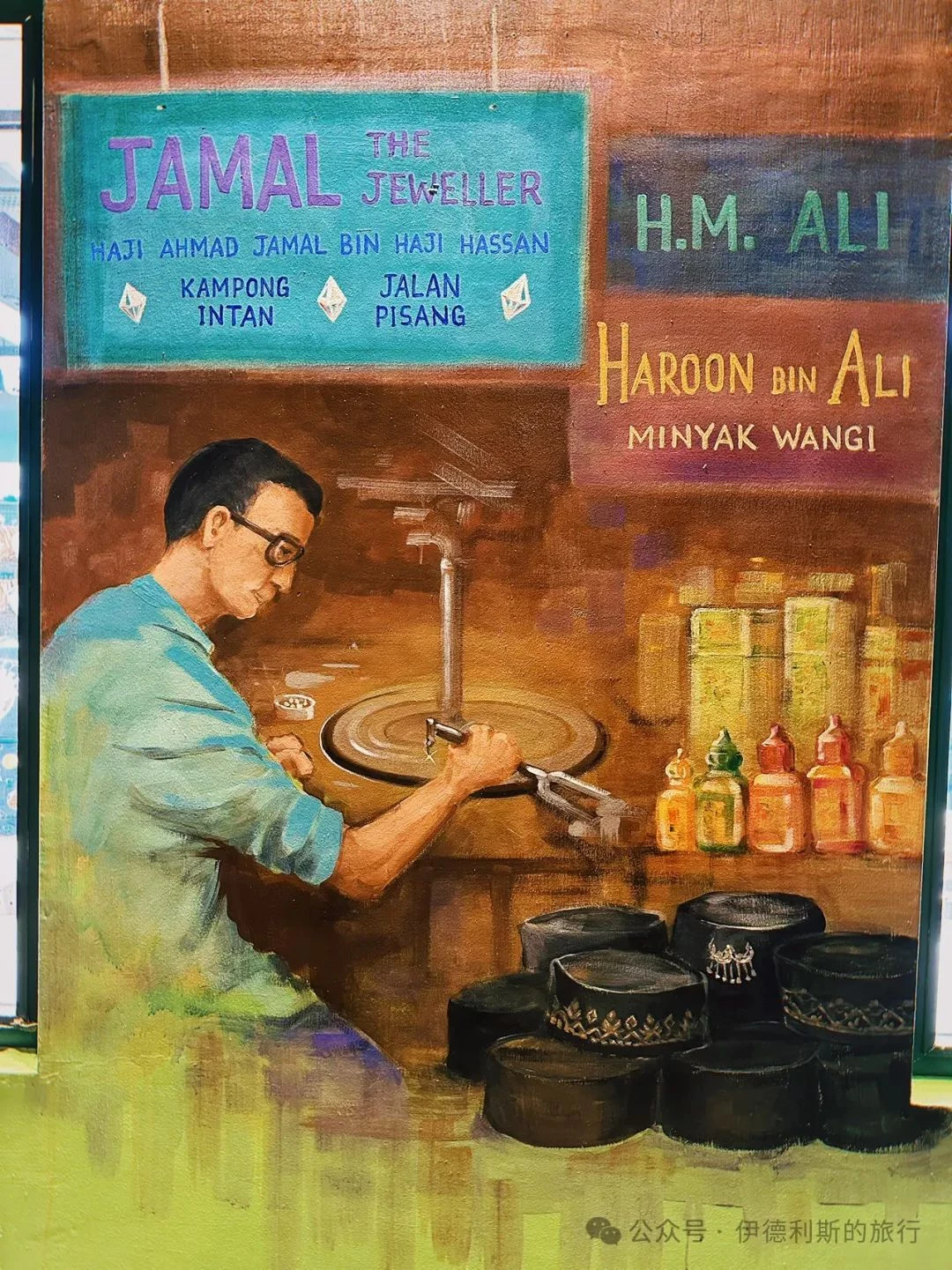

20世紀初隨著新加坡貿易地位的提升,甘榜格南也在不斷擴建店屋騎樓,越來越多的武吉士人、米南加保人、爪哇人來到甘榜格南謀生。雖然他們的後代大多融入到新加坡馬來人中,但很多本民族的傳統文化仍然保存至今。甘榜格南街上有很多壁畫,描繪了百年前甘榜格南的生活場景。前兩張是百年間甘榜格南的鳥瞰對比,後面是吃沙嗲烤串、賣竹籃、哇揚皮影戲製作墓碑和製作宋谷帽,其中沙嗲烤串和哇揚皮影戲都是爪哇人的特色。

如今在甘榜格南仍然有好幾家老字號巴東飯(Nasi padang)餐館,他們就是米南加保人飲食文化的體現。米南加保人是源自蘇門答臘島米南加保高地的馬來語族群,與馬來人關係十分密切。米南加保人歷來以善於經商著稱,是東南亞最具流動性的族群。超過半數的米南加保人生活在蘇門答臘島以外,許多米南加保年輕人在十幾歲時就離家求學或經商,他們認為通過離家遠行不僅可以獲得財富和知識,更能獲得聲望和榮譽。

我們這次去了甘榜格南橋北路開業於1948年的巴東飯餐館Warong Nasi Pariaman。這家餐館由來自蘇門答臘島西部的帕里亞曼(Pariaman)的Isrin bin Ibrahim和妻子Rosna binte Zainal Abidin創立,他們於1940年代移民新加坡,最早在街上擺攤賣巴東飯,1948年租下了現在的店屋,並以自己的家鄉Pariaman作為餐館的名字。

我們點了仁當羊肉(Rendang Kambing)、炸魚(Ikan Goreng)、巴拉多辣醬雞蛋(Telur Rebus Balado)、烤雞(Ayam Bakar)、牛脾(Limpa Lembu)、椰漿煮豆製品(Tahu Lemak Kachang)、炸土豆泥(Perkedel)

仁當是最經典的米南加保菜,將肉和各種香料在椰奶中慢慢燉煮,直到把所有水分煮干,肉變成深褐色。仁當起源於北印度咖喱,15世紀由印度商人帶到蘇門答臘島,後來由米南加保人將帶有湯汁的咖喱發展為沒有湯汁的仁當。

巴拉多是米南加保人的經典辣醬,是將紅辣椒和其他香料在椰油或棕櫚油中炒制而成,裡面加了蔥、蒜、番茄和東南亞特色的箭葉橙(泰國青檸)。

甘榜格南的主幹道橋北路,建於1833-5年間,舊稱「大馬道」,是新加坡最古老的道路之一,兩側騎樓林立,即有好幾家百年老店,也有馬來年輕人開的小店,非常值得一逛。

在甘榜格南蘇丹回教堂旁邊的拉茶店Tarik喝一杯南洋經典的拉茶Teh Tarik,本地的馬來年輕人非常喜歡這家店。Tarik就是馬來語「拉」的意思,將紅茶和煉乳混合後伸展手臂在兩個容器里反覆傾倒,可以讓茶水冷卻起泡。