自新冠疫情爆发以来,全球电影娱乐产业遭受重创。据业内人士预测,今年上半年全球电影票房蒸发超过70亿美元。

早在新加坡实行断路器政策之前,2020年1月到3月3日,新加坡票房已经蒸发了35%!

而后,新加坡电影院从3月27日起全面关闭。尽管现在新加坡已经进入了解封的第二阶段,但是电影院重新开放仍是遥遥无期。

但更惨的是,似乎没有人关心新加坡娱乐产业有多惨……

新加坡娱乐圈真的这么没有存在感吗?作为国际金融中心,新加坡的娱乐产业为什么会掉队得如此严重?

一切都要从这里说起……

01. 新加坡“贵圈不乱”?

说到新加坡娱乐圈,你一下能想到谁?

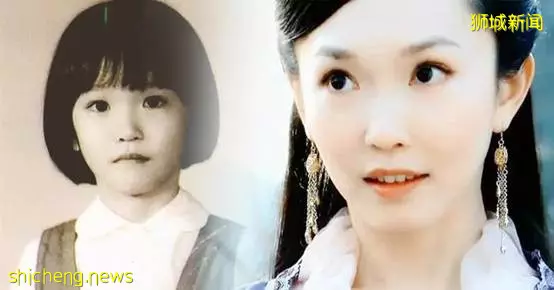

如果你是个80后,可能会记得儿时守在电视机旁,等看电视台播出《双面夏娃》、《莲花争霸》、《爱在女儿乡》等新加坡电视剧的情景。你也因此认识了“小龙女”范文芳、“何仙姑”郑秀珍、“殷素素”郭妃丽,几个是新加坡美女演员。

如果你是个90后,很可能也曾因为孙燕姿、林俊杰、蔡健雅长期在中国音乐圈活动,而将他们误认为是港台明星。

而到了00后,恐怕也只有范文芳的大婚,以及前两年在《延禧攻略》中表现出色的“海兰察”王冠逸,会偶尔激发人们对于新加坡娱乐圈的兴趣,提醒著新加坡娱乐圈的存在感。

确实,新加坡的娱乐圈可不像中国那般如火如荼,星光闪耀,也没有中国“贵圈”那般硝烟四起,暗流涌动。

当中国新浪记者来新加坡探访明星足迹时,当地负责接待的人就好心地提醒说:“我们这里没有明星的。”

看到大家满是质疑的神情,他解释道,

“有一句话叫作‘外来的和尚会念经’,放在这里非常合适。新加坡是一个很小的国家,虽然政府开高额奖金鼓励生育后代,但人口还是很少。因而,在我们这里就没有什么大的明星,仅有的几个有名的,也都去外面发展了。”

大多数人对于本土明星的关注非常有限。首先,这里缺少国际知名的大牌艺人。对于艺人来说,新加坡实在不能算是个有足够大空间让其施展拳脚的地方,无论是从资源上还是影响力上来比较,这里的艺人一旦有所成就,都会把事业的着陆点放在整个华语区。

比如,范文芳、李南星,他们都算曾经在华语地区很有影响力的新加坡艺人。他们所走的路线,就是在稳固本土娱乐圈地位的同时,积累资源趁机与香港、内地合作,拓宽中国市场。

在这样的背景下,新加坡娱乐圈的现状就是“青黄不接”,年轻一代后继无人。

新传媒是新加坡最大的媒体集团,它由政府部门演变成为名义上的商业机构,实际上唯一股东仍然是新加坡政府所操控的淡马锡控股。新传媒作为新加坡唯一免费电视经营者,其旗下的艺人和演员往往被戏称为“公务员”。

然而现在新加坡电视“公务员”队伍的一大问题就是“老龄化”,数十年如一日都是那些老面孔。

2019年,在新加坡颇具影响力的颁奖礼《红星大奖》上获得视帝、视后的是陈伟汉和郑惠玉,而他们早在20年前就摘得过同样的奖项了。

这些不断轮流出现的老面孔,让网友不禁感慨:25年来颁奖礼只是换了衣服不换人。

目前,列在新传媒官网上的男艺人有51名,女艺人有55名,包括8频道、5频道和电台艺人。其中有多位演员年龄都超过60岁,中年演员更是占多数,而年轻艺人却屈指可数。

《联合晚报》也表示,新传媒的年轻艺人这些年来表现黯淡,凸显了本地娱乐圈青黄不接的现象。

不过就因为这样,新加坡人也并未给本地艺人扣上偶像和巨星的光环。这里的许多艺人都选择经商、开店作为自己的第二职业。按照常理推断,这些店面应该像任泉之于“蜀地传说”,吴奇隆之于“柠檬叶子”一样,因为老板的艺人身份,而变得生意兴隆。

不过恰恰相反,就拿曹国辉的烧腊店来说,刚开业的时候,生意非常糟糕,当地人并未因为艺人当老板而特别关注这家店面。到了后来,因为他们改变经营策略,主推大众接受的口味,才慢慢打开知名度。

这充分展示了新加坡人淡化的明星观念,他们并不会因为店主是演员而特别关照生意。就连成龙这样的巨星,在新加坡开设的咖啡旗舰店,也因多种原因而导致关闭。

但是新加坡艺人依然颇具职业精神。也许是因为新加坡较高的社会福利,这里的艺人们很少抱着“改变命运”的想法进入娱乐圈,往往就是将其当作一份正常职业来看待。

此外,还有和中国娱乐圈很不同的一点,新加坡没有“狗仔文化”。

因为在新加坡,公民的隐私权是受到高度重视和保护的。他们认为媒体不只是商业机构和信息的集散平台,也代表群众对企业、政府进行的舆论监督。

因而,在这种主流思想的引导下,新加坡的本地报纸,几乎看不到本土“狗仔”的身影,更不要提类似跟拍、揭秘、曝光等的文章标题,以及模模糊糊的牵手、拥吻的照片。

这里的媒体,更多的是报道一些已确实的消息。像《联合早报》这样的当地华文第一大报,他的娱乐版面即便有八卦新闻,也都是转载的港台媒体,很少有本土的记者的原创之作。

当年的范文芳和李铭顺,他们两个其实早在2001年就被媒体曝出相恋的新闻,但直到2005年,两人才被内地媒体拍到了牵手照。

所以,即使明星出现在新加坡闹市区进行活动或者拍摄,也并不会有大批粉丝围观。大部分的人,都是礼貌的从旁边绕开。而当明星离开时,他们也会礼貌地打招呼,热情但并不刻意。

02. 新加坡电影也曾辉煌

一直以来,说娱乐产业就必须说到电影。因为,最烧钱也最能代表一个国家娱乐产业发展水平的就是电影产业。

在亚洲电影发展过程中,有这样一种说法——现在的香港是过去的新加坡。上世纪60年代之前,新加坡电影曾经是亚洲重要的电影制作中心,当时新加坡的两大影片制作公司邵氏电影公司和国泰影片公司带动了电影业的发展,新加坡本土电影工业呈现出一片繁荣的景象。

但到了70年代,邵逸夫北上香港,造成了新加坡电影的沉默,却促成了香港电影的“起飞”。之后国泰影片公司也退出新加坡,新加坡电影业开始走向衰落。

——重制造轻文化致电影衰落

论及新加坡电影的衰落,有一个客观原因是难以回避的:当时的新加坡政府正致力于经济的发展,重制造轻文化。再加上新加坡是一个多移民的国家,国民对母国文化的难以割舍使得本土观众对于本土电影的硬性需求并不大,以至于上世纪70年代期间,新加坡几乎没产生过一部本土电影。

政府重制造轻文化的策略在当时的新加坡无可厚非,短短几十年内新加坡经济的高速崛起就是明证,但随着新加坡综合国力的提升,现在的新加坡人,应该面对这样一个问题了——音乐戏剧影视作品,对一个国家来说究竟意味着什么呢?

英国首相丘吉尔有这样一句名言:我宁愿失去一个印度,也不肯失去一个莎士比亚。美国前中情局头子艾伦·杜勒斯则杀气腾腾地说:我们要让苏联青年听我们的音乐并随着这节奏跳舞,那么总有一天,他们会用跟我们同样的思维思考问题的。艾伦·杜勒斯的话透露著腐朽的冷战思维,但也不无道理,在当前世界和平的主基调下,能够走向世界的文化产业正是一个国家软实力的体现。

——1989年开始加强文化建设

在意识到文艺事业的重要之后,1989年,新加坡文化艺术咨询理事会提出了国家艺术发展报告书。该报告书被认为是新加坡文化艺术发展的分水岭,表明政府在国家稳定、经济发展的基础上,开始加强文化自身的建设。

2000年,新加坡政府又公布了《文艺复兴城市报告》。与此同时,新加坡政府开始日常性推广本土电影,在这之后平均每年产生7部左右的本土电影,2006年公映了10部本土电影,新加坡电影开始迈上复兴之路。

成立于1988年的星霖电影公司是新加坡首个电影制作公司,在星霖电影公司的发展之路上,我们不难发现,它更多地是参与投资而非独立制片,比如《画皮》《七剑》等等影片的背后,我们都能看到星霖电影公司的影子。

由于新加坡本地对本土电影的需求并不大,使得新加坡电影人更多时候必须把目光投向国际市场,而这也是新加坡电影人很多时候情愿做副手与其他电影公司来共同开拓的原因,但是,这个制片策略也有着自己的缺陷,它不能确保经济上的成功,同时,如果在影片中缺少新加坡俚语和幽默,跨国制片就会有丧失本土市场的风险。

——“很难在几百年内产生‘新加坡电影文化’”

不过,对于缺乏稳定传统的新加坡电影而言,前路还显得坎坷。在当前的新加坡,电影从业人员还显得单薄,拍摄影片在很多新加坡人眼中,还算不上有前途的职业。

而对比新加坡和香港电影,很多人都会有似曾相识的感觉,比如近年来在新加坡票房不错的《第一戒》和《小孩不笨》,《第一戒》是鬼怪悬疑片,《小孩不笨》则表现的是大都市中忙于工作的父母对子女教育的问题,都没有体现出比较明显和独特的文化烙印。再比如我们都很熟悉的新加坡古装电视剧,其题材多来自于中国历史或者港台武侠小说,

李光耀就曾坦言,新加坡很难在几百年内产生“新加坡文化”。这或许也是新加坡电影要想真正独当一面的制约因素之一。

03. 为什么输给了香港?

新加坡和香港同作为金融中心,国际大都市,地理环境也很相似,可是为何新加坡娱乐产业远不如香港发达?

上世纪五十年代到六十年代中期,是新加坡电影的黄金年代,现有数据显示,那10年新加坡共计拍摄了200多部影片,平均年产十几部。而在同时期的香港,一年的电影产量就超过200部。

新加坡是个华人社会,可以把它放到整个东南亚华语娱乐市场来考察。在这个区域内,只需要一个娱乐输出中心。那么在1949年后,就只能是香港。而东南亚其他国家和地区的华人族群,包括台湾、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、菲律宾,都是香港娱乐产品的消费者(至少在电影方面如此)。

为什么就得是香港?

因为无论从香港在华语文化圈的地理位置、历史文化、社会基础和人才储备方面,当时的香港都当之无愧发展成了文化中心。所以二战之后国泰和邵氏也很自然地把业务重心从南洋转移到香港,新加坡从此失去了一争之力。

娱乐产业发展要尊重多样性,需要自由开放的舆论环境,更重要的是产业和人才的基础。