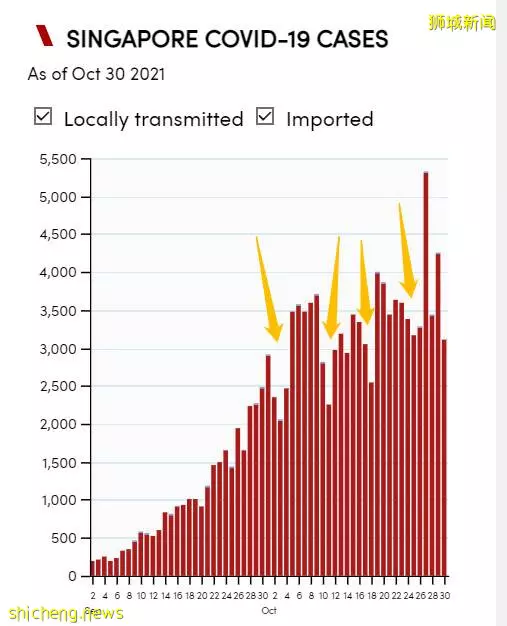

经历过前几天的新增5000+病例的“虚惊一场”后。

最近这几天,日增病例数又回落到一个相对容易让人接受的水平。周五4000多,周六3000多。

但是,下降的病例,并不代表本地疫情得到了好转。因为,临近周末,一般都是病例下降的时候。 算是正常情况。

爆发的疫情让在新加坡生活的不少人到心累和麻木,身体和心理上面临着双重压力。

可在大多数人都看不到的病房中,医护人员才是在这场持续了近两年的疫情中,最为“脆弱”的人群。

他们的“抗疫疲劳”,很可能比所有人都来得更严重。焦虑、彷徨,甚至有些人可能患上了轻度抑郁!

图源:新浪

刊登在《美国护理学杂志》的一项研究显示,新冠疫情之下,护士比其他普通人有更多的自杀念头!

而且那些有自杀念头的人不太可能告诉任何人。

这都是因为压力过大所致。

实际上,新加坡情况也好不到哪去。不少医生和护士,最近公开在媒体上大倒苦水,认为自己太过疲惫。

新加坡医护人员:不堪重负

医护人员面临的压力的问题,不是一个突然产生的现象。

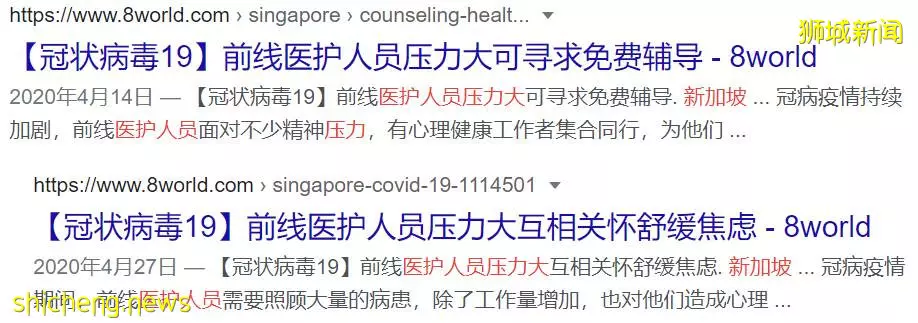

早在今年的4月,当德尔塔病毒开始输入新加坡时,就对本地这些前线工作者,带来了不小的精神压力。

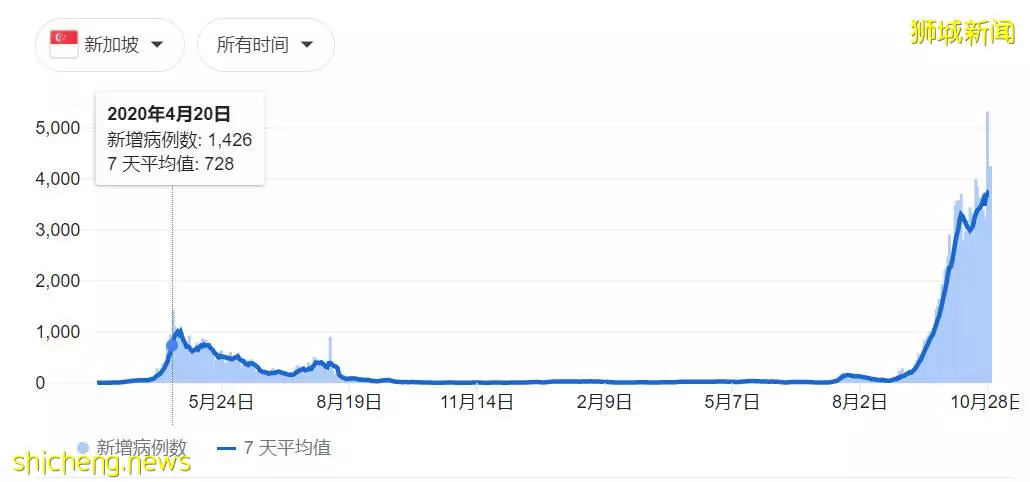

而在4月,新加坡的疫情峰值,也“不过”是日增1000出头。现在,在8月底开始的新一轮疫情中,这个数据已经翻了至少有三倍!

除了要面临工作上的压力,在过去几年,新加坡医护人员,还始终面临着社会上的部分不理解情绪。

他们面对暴力威胁的情况,在与日俱增。

在今年3月,新加坡公共医疗机构的数据显示,对医护人员动粗或骚扰的事件,从2018年的1080起,增加至2020年的1300起。

也就是俗称的“医闹”。轻则辱骂,重则上手。

图源:路透社

随着病人越来越多,多重压力下,为这些人带来了更多苦恼。

急诊部压力大:太多人来看病

病人数量的激增,最直接的压力反应到医院的急诊部门上。

《海峡时报》撰文,称本地的医院人员,在面临这些急剧增加的病人时,有些“力不从心”。

造成这种情况,医生和护士们说,是因为最近有越来越多人在抗原快速检测 (ART) 呈阳性后,出现了轻微新冠症状后就医。

即使是没有症状或者是出现了轻微症状,也要去医院看一下病才能放心。

一位在公立医院急诊部工作的护士,接受采访时称,自从8月下旬以来,75%的急诊科门诊都是与新冠相关的病例。

但是,这部分人,其实在经过医院的检查后,有约一半人都适用于新加坡的居家康复计划。其实并没有太大的必要非得看病或住院不可。

不少在医院工作的人说,在面临不断上升的确诊人数时,医护人员并没有足够的精力,去照顾这部分人。

意思或许是,医护人员只能做出取舍,将绝大部分的精力,都放在了那些症状更为严重,如果没有人照顾,很有可能转为危重症的患者身上。

图源:海峡时报

但在某些轻症患者因为焦虑,坚持需要入院接受治疗的现实下,不少医护人员,不得不承担2-3人的工作量。

在某种程度上,加剧了新加坡医疗系统的人力短缺现象。

ICU压力大:面对死亡我们心很累

急诊部门压力大,在ICU病房的医护人员,情况也没有好到哪去。

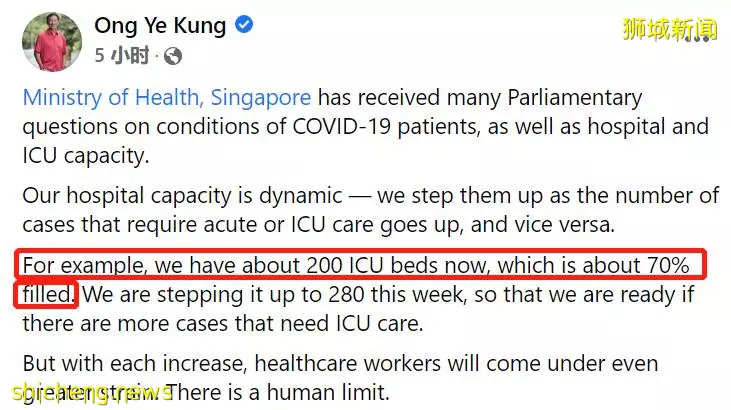

新加坡卫生部长王乙康透露,目前新加坡公共医院有约200张加护病房病床中,约七成(70%)已被占用。

除了人手紧缺的问题外,护理重症监护病房患者的护士,也必须应对的一些令人心碎的时刻,加重了他们的心理负担。

在新加坡死亡人数不断增加的同时,护士们可能会经常看到有人死亡,因而受到影响,产生“同情疲劳”。

同情疲劳,很容易让他们产生对现有工作的怀疑情绪,不再能够在他们所做的事情中找到意义。

多方正在努力解决医护困境

好在新加坡前线医护人员面临的困境总算是得到了关注,现在已有多方开始解决前线医护人员可能面临的心理压力。

新加坡卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立,曾是竹脚医院儿童加护病房的一名医生。

作为相关领域的的专家和官员,他在最近参观了陈笃生医院ICU病房。

代表政府对医院和工作人员表达谢意之余,也提出了一些援助方法和解决方案。

图源:王乙康脸书

但在这场全球大流行病下,或许他以往的丰富经验,在现在的环境下效果也有限。

不久前,新加坡卫生部也解除了禁令,允许医护人员申请假期出国,让这些人可以得到充电和休息。

期待通过劳逸结合,让医护工作者不要那么辛苦,有个稍微喘息的空间。

同时,针对本地ICU病床不足的情况,卫生部也计划在来临的一周将ICU病床增至280个。

这样,一旦新加坡出现更多急需密切监督的新冠病患,至少在床位上医院已经是做好了准备。

图源:海峡时报

但这一切远远不够。病床是增加了,但照顾病患的人手,并不会显著增加。

因此,在未来相当长的一段时间内,这些医护人员,依旧将面临着人手不足的情况。

新加坡去年已做好准备?

吊诡的是,据《海峡时报》报道,实际上早在2020年初,也就是当新加坡发现第一名新冠患者时。

新加坡公立医院,就开始为需要重症监护的新冠患者人数激增做准备。

当时,有关当局开始准备和组织重症监护病房护理。准备的内容涵盖了设施、人力、设备和药物。

而在2020年2月的时候,陈笃生医院还培训了500名经验丰富的护士,为未来新加坡需要更多ICU病床护士“做好了准备”。

可以说,在当时,新加坡政府已经很前瞻性地想到了现在的处境。

只是,从现在看来,这些提前做好的准备,在这轮新疫情中依然远远不够。

因此,新加坡的私立医院,也在加紧接收更多的新冠患者,帮助缓解新加坡公共医疗系统所面临的负担。

私立医院之一的鹰阁医院 这些私立医院,在今年年中就增加了更多的新冠隔离病床。

随着病例数激增,公立医院不堪重负。未来,这些私立医院,将接收病人更多从公立医院转来的病人。

新加坡病例数回落 疗养院感染群持续扩大

前天(10月30日),新加坡新增3112起201新冠确诊病例,回跌至4000起以下,算是10月份以来的正常水平。

在新增病例中,社区病例总共有2608起,客工宿舍病例有500起,输入型病例则有四起。

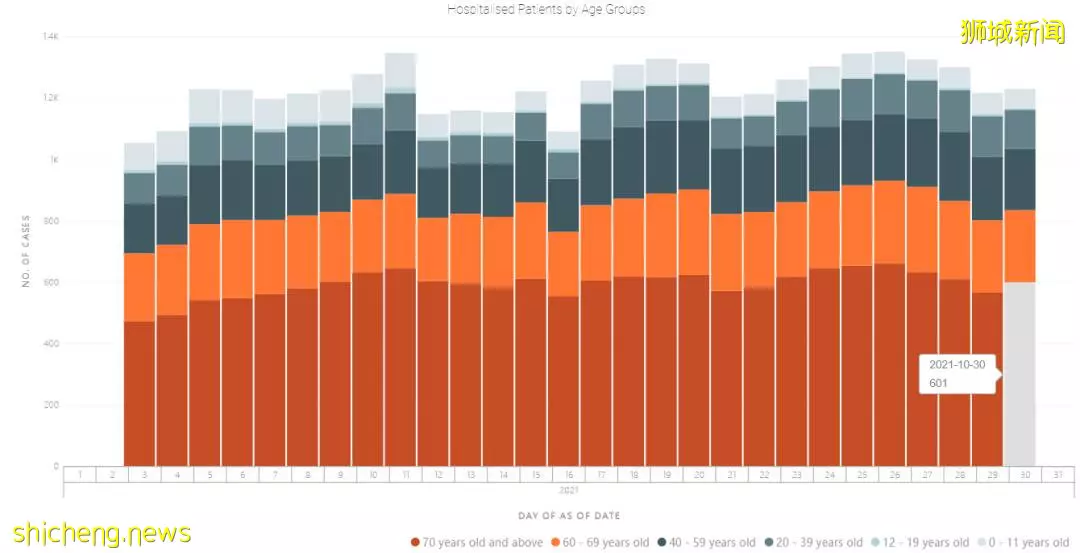

目前,仍有1627位病人需要住院,普通病房有267人需要吸氧。

另有69人因情况不稳而送入加护病房接受密切观察,60人病危在ICU病房接受插管治疗。

一个好消息是,随着ICU病床的增加,目前床位异常紧缺的情况得到了一些缓解。加护病房的使用率,降到了68.1%。

随着新加坡正在准备更多的ICU床位,如果重症患者人数在未来没有明显增加,那么现有的床位应该暂时足够满足需求。

ICU空闲床位相较前一天增加了20多张

在过去的一周中,每10万名完成疫苗接种的人口,只有0.5人因病危而送入加护病房,比未接种疫苗者的4.4人少了很多。

同时,每10万名完成疫苗接种的人口,则有0.1人病逝,至于未完成疫苗接种者则有1.9人。

足以见得疫苗仍旧在防治患者因新冠死亡上面,有着其优越性。

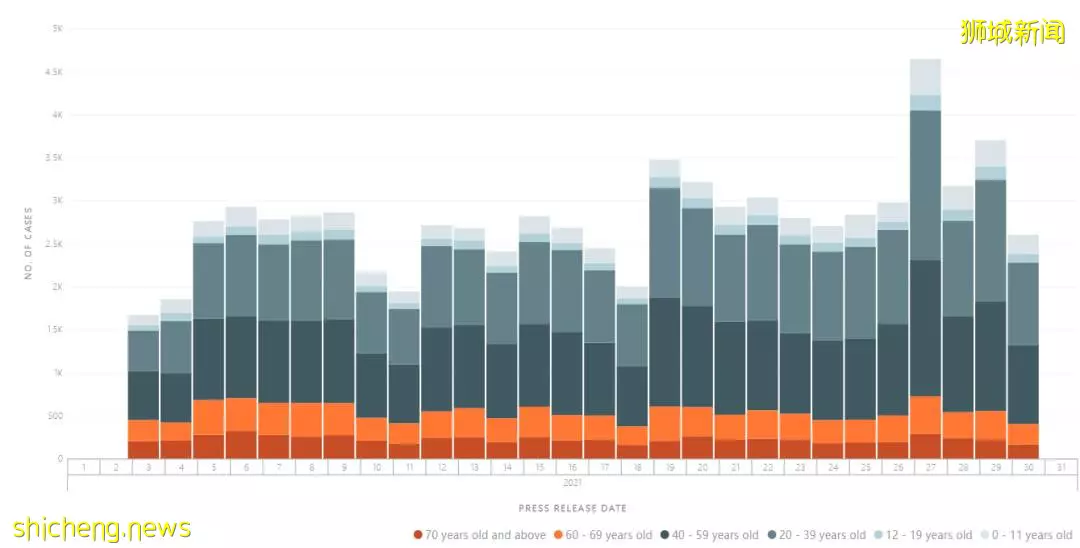

受疫情影响最深的,还是老人。整个10月,日增确诊的社区病例中,占据大多数的,是20-39岁群体,和40-59岁群体。

也就是俗称的成年人。

可在住院人数中,却有601人是60岁以上的老人。几乎占了总人数的一半。

也就说,在新加坡,老年人的感染人数其实相比成年人来说,不算特别高。

但只要因为新冠住院,就很容易成为危重症,甚至面临死亡的威胁。