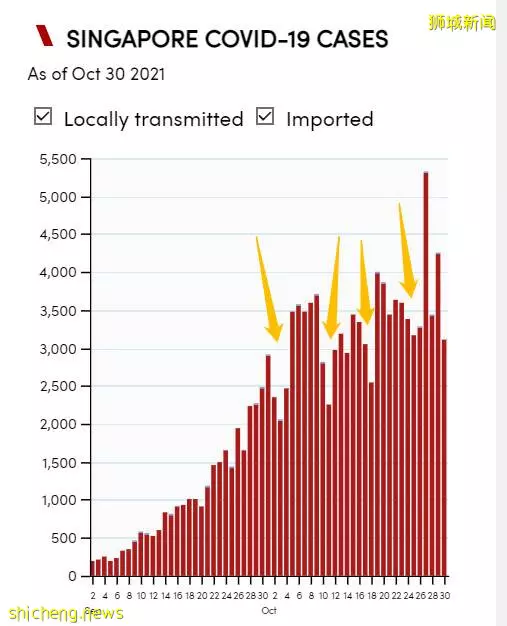

經歷過前幾天的新增5000+病例的「虛驚一場」後。

最近這幾天,日增病例數又回落到一個相對容易讓人接受的水平。周五4000多,周六3000多。

但是,下降的病例,並不代表本地疫情得到了好轉。因為,臨近周末,一般都是病例下降的時候。 算是正常情況。

爆發的疫情讓在新加坡生活的不少人到心累和麻木,身體和心理上面臨著雙重壓力。

可在大多數人都看不到的病房中,醫護人員才是在這場持續了近兩年的疫情中,最為「脆弱」的人群。

他們的「抗疫疲勞」,很可能比所有人都來得更嚴重。焦慮、彷徨,甚至有些人可能患上了輕度抑鬱!

圖源:新浪

刊登在《美國護理學雜誌》的一項研究顯示,新冠疫情之下,護士比其他普通人有更多的自殺念頭!

而且那些有自殺念頭的人不太可能告訴任何人。

這都是因為壓力過大所致。

實際上,新加坡情況也好不到哪去。不少醫生和護士,最近公開在媒體上大倒苦水,認為自己太過疲憊。

新加坡醫護人員:不堪重負

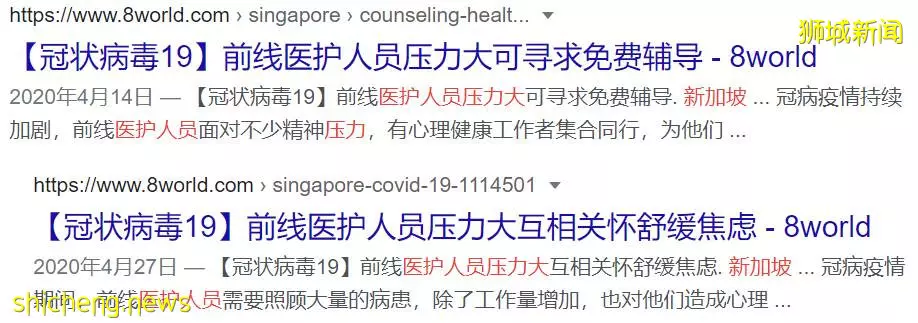

醫護人員面臨的壓力的問題,不是一個突然產生的現象。

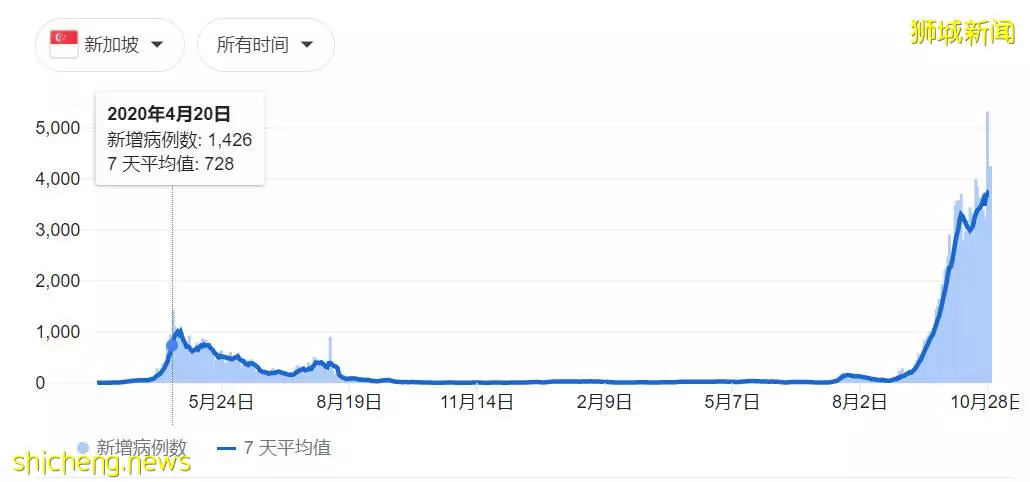

早在今年的4月,當德爾塔病毒開始輸入新加坡時,就對本地這些前線工作者,帶來了不小的精神壓力。

而在4月,新加坡的疫情峰值,也「不過」是日增1000齣頭。現在,在8月底開始的新一輪疫情中,這個數據已經翻了至少有三倍!

除了要面臨工作上的壓力,在過去幾年,新加坡醫護人員,還始終面臨著社會上的部分不理解情緒。

他們面對暴力威脅的情況,在與日俱增。

在今年3月,新加坡公共醫療機構的數據顯示,對醫護人員動粗或騷擾的事件,從2018年的1080起,增加至2020年的1300起。

也就是俗稱的「醫鬧」。輕則辱罵,重則上手。

圖源:路透社

隨著病人越來越多,多重壓力下,為這些人帶來了更多苦惱。

急診部壓力大:太多人來看病

病人數量的激增,最直接的壓力反應到醫院的急診部門上。

《海峽時報》撰文,稱本地的醫院人員,在面臨這些急劇增加的病人時,有些「力不從心」。

造成這種情況,醫生和護士們說,是因為最近有越來越多人在抗原快速檢測 (ART) 呈陽性後,出現了輕微新冠症狀後就醫。

即使是沒有症狀或者是出現了輕微症狀,也要去醫院看一下病才能放心。

一位在公立醫院急診部工作的護士,接受採訪時稱,自從8月下旬以來,75%的急診科門診都是與新冠相關的病例。

但是,這部分人,其實在經過醫院的檢查後,有約一半人都適用於新加坡的居家康復計劃。其實並沒有太大的必要非得看病或住院不可。

不少在醫院工作的人說,在面臨不斷上升的確診人數時,醫護人員並沒有足夠的精力,去照顧這部分人。

意思或許是,醫護人員只能做出取捨,將絕大部分的精力,都放在了那些症狀更為嚴重,如果沒有人照顧,很有可能轉為危重症的患者身上。

圖源:海峽時報

但在某些輕症患者因為焦慮,堅持需要入院接受治療的現實下,不少醫護人員,不得不承擔2-3人的工作量。

在某種程度上,加劇了新加坡醫療系統的人力短缺現象。

ICU壓力大:面對死亡我們心很累

急診部門壓力大,在ICU病房的醫護人員,情況也沒有好到哪去。

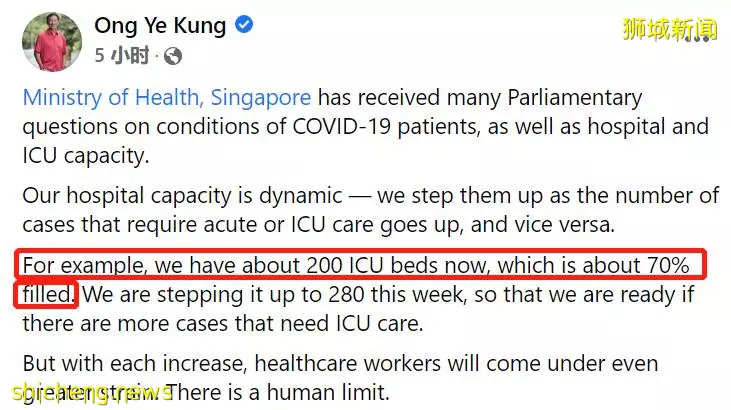

新加坡衛生部長王乙康透露,目前新加坡公共醫院有約200張加護病房病床中,約七成(70%)已被占用。

除了人手緊缺的問題外,護理重症監護病房患者的護士,也必須應對的一些令人心碎的時刻,加重了他們的心理負擔。

在新加坡死亡人數不斷增加的同時,護士們可能會經常看到有人死亡,因而受到影響,產生「同情疲勞」。

同情疲勞,很容易讓他們產生對現有工作的懷疑情緒,不再能夠在他們所做的事情中找到意義。

多方正在努力解決醫護困境

好在新加坡前線醫護人員面臨的困境總算是得到了關注,現在已有多方開始解決前線醫護人員可能面臨的心理壓力。

新加坡衛生部兼通訊及新聞部高級政務部長普傑立,曾是竹腳醫院兒童加護病房的一名醫生。

作為相關領域的的專家和官員,他在最近參觀了陳篤生醫院ICU病房。

代表政府對醫院和工作人員表達謝意之餘,也提出了一些援助方法和解決方案。

圖源:王乙康臉書

但在這場全球大流行病下,或許他以往的豐富經驗,在現在的環境下效果也有限。

不久前,新加坡衛生部也解除了禁令,允許醫護人員申請假期出國,讓這些人可以得到充電和休息。

期待通過勞逸結合,讓醫護工作者不要那麼辛苦,有個稍微喘息的空間。

同時,針對本地ICU病床不足的情況,衛生部也計劃在來臨的一周將ICU病床增至280個。

這樣,一旦新加坡出現更多急需密切監督的新冠病患,至少在床位上醫院已經是做好了準備。

圖源:海峽時報

但這一切遠遠不夠。病床是增加了,但照顧病患的人手,並不會顯著增加。

因此,在未來相當長的一段時間內,這些醫護人員,依舊將面臨著人手不足的情況。

新加坡去年已做好準備?

弔詭的是,據《海峽時報》報道,實際上早在2020年初,也就是當新加坡發現第一名新冠患者時。

新加坡公立醫院,就開始為需要重症監護的新冠患者人數激增做準備。

當時,有關當局開始準備和組織重症監護病房護理。準備的內容涵蓋了設施、人力、設備和藥物。

而在2020年2月的時候,陳篤生醫院還培訓了500名經驗豐富的護士,為未來新加坡需要更多ICU病床護士「做好了準備」。

可以說,在當時,新加坡政府已經很前瞻性地想到了現在的處境。

只是,從現在看來,這些提前做好的準備,在這輪新疫情中依然遠遠不夠。

因此,新加坡的私立醫院,也在加緊接收更多的新冠患者,幫助緩解新加坡公共醫療系統所面臨的負擔。

私立醫院之一的鷹閣醫院 這些私立醫院,在今年年中就增加了更多的新冠隔離病床。

隨著病例數激增,公立醫院不堪重負。未來,這些私立醫院,將接收病人更多從公立醫院轉來的病人。

新加坡病例數回落 療養院感染群持續擴大

前天(10月30日),新加坡新增3112起201新冠確診病例,回跌至4000起以下,算是10月份以來的正常水平。

在新增病例中,社區病例總共有2608起,客工宿舍病例有500起,輸入型病例則有四起。

目前,仍有1627位病人需要住院,普通病房有267人需要吸氧。

另有69人因情況不穩而送入加護病房接受密切觀察,60人病危在ICU病房接受插管治療。

一個好消息是,隨著ICU病床的增加,目前床位異常緊缺的情況得到了一些緩解。加護病房的使用率,降到了68.1%。

隨著新加坡正在準備更多的ICU床位,如果重症患者人數在未來沒有明顯增加,那麼現有的床位應該暫時足夠滿足需求。

ICU空閒床位相較前一天增加了20多張

在過去的一周中,每10萬名完成疫苗接種的人口,只有0.5人因病危而送入加護病房,比未接種疫苗者的4.4人少了很多。

同時,每10萬名完成疫苗接種的人口,則有0.1人病逝,至於未完成疫苗接種者則有1.9人。

足以見得疫苗仍舊在防治患者因新冠死亡上面,有著其優越性。

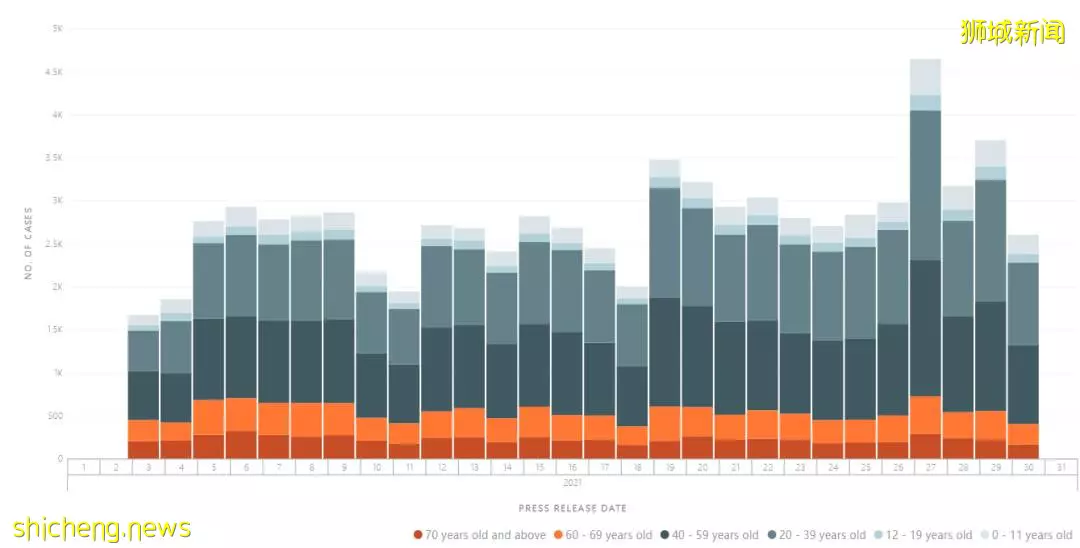

受疫情影響最深的,還是老人。整個10月,日增確診的社區病例中,占據大多數的,是20-39歲群體,和40-59歲群體。

也就是俗稱的成年人。

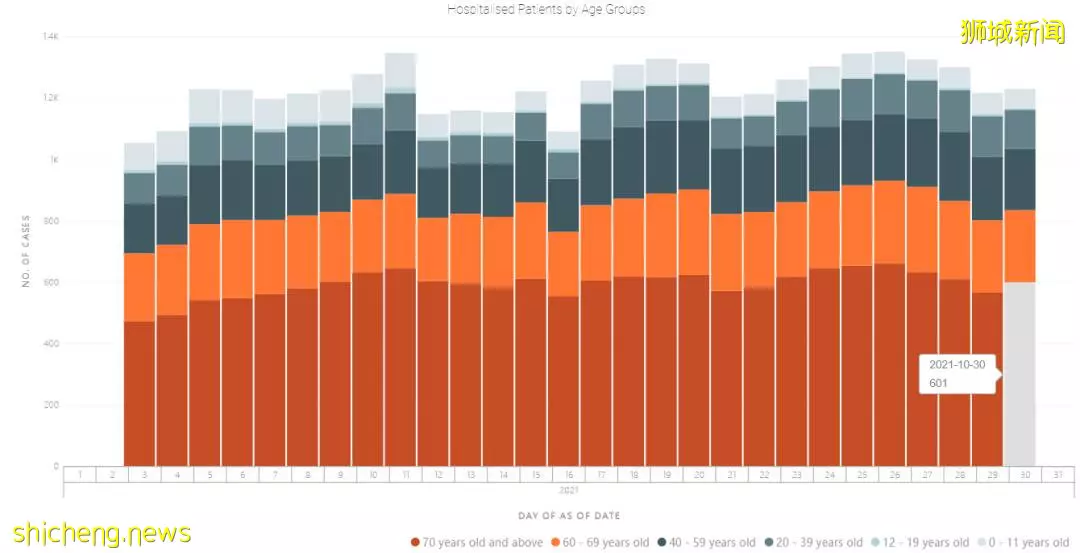

可在住院人數中,卻有601人是60歲以上的老人。幾乎占了總人數的一半。

也就說,在新加坡,老年人的感染人數其實相比成年人來說,不算特別高。

但只要因為新冠住院,就很容易成為危重症,甚至面臨死亡的威脅。