砖厂组屋区位于惹兰红山(Jalan Bukit Merah)与亚历山大路(Alexandra Road)交界,于上世纪70年代初重新发展,跟惹兰鲁马丁宜(Jalan Rumah Tinggi)合共20座组屋。以两个历史地标命名的ABC砖厂(ABC Brickworks)小贩中心是这里的标志。

▲ABC砖厂小贩中心的命名保留重要的地标性记忆

关于这个地区的一些名称来源:“红山”出自古代新加坡国王恩将仇报,杀死为他消除剑鱼祸害的小孩的传奇故事;“亚历山大”命名自英国爱德华七世的亚历山大王妃。亚历山大王妃出身望族,是位跟英国王室门当户对的丹麦公主。她的兄弟分别坐上丹麦和希腊王位,妹妹嫁给沙皇成为俄罗斯皇后,可谓誉满天下。

“ABC”指的是这一带最大的啤酒制造商Archipelago Brewery Company,俗称ABC酿酒厂;至于砖厂(Brickworks),上世纪50年代初,殖民地政府在“福山砖窑村”(简称砖厂)地段兴建信托局房屋,因此福山砖窑村得名自坐落在原址的福山砖厂和土矿场。

亚历山大路的砖厂

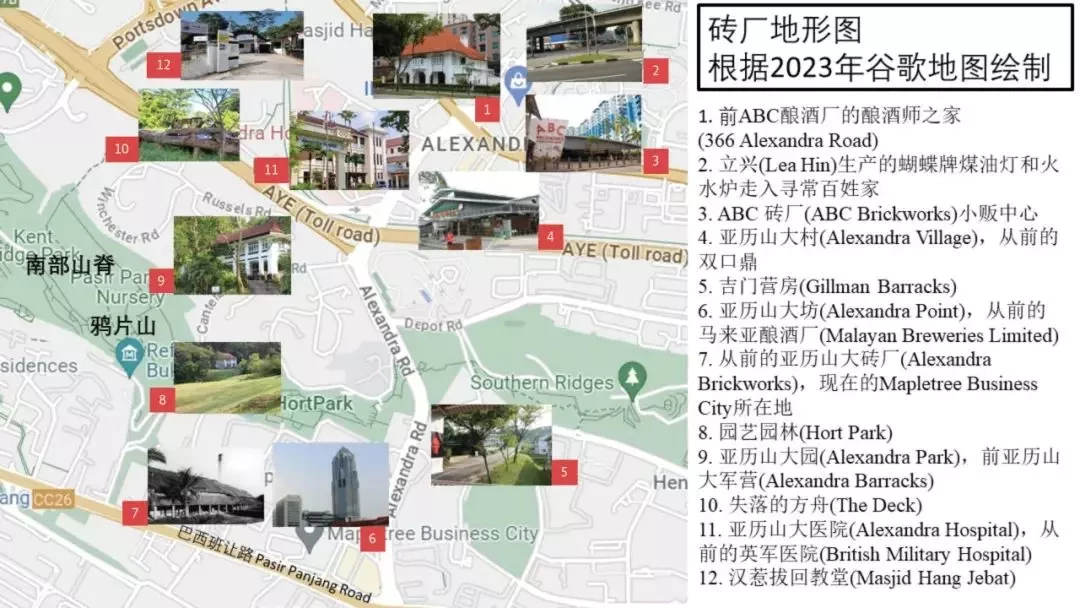

▲砖厂地形图(根据2023年谷歌地图绘制)

那个年代具规模的造砖业者包括德光岛的泽光砖厂、裕廊的裕廊砖厂、后港4条半石的鼎山砖厂、亚历山大路的福山砖厂等。最财雄势大的是英国人投资的亚历山大砖厂,鼎盛时期柔佛、怡保和北海都有分行。亚历山大路和巴西班让路交界处的Mapletree Business City,就是从前的厂址。战后两年兴建的麦唐纳大厦,使用的是亚历山大砖厂制造的新式饰面砖。

上世纪50年代,建筑公司以价廉的混凝土建材替代砖块,此外政府实施新条例,新的建筑项目安装水电供应之前,必须缴付几千元押金,公务员大幅减薪等,使到发展商静观其变。虽然殖民地政府报告指出,多个木屋区和店屋存在着严重火患和传染病风险,但没有进一步行动,多方因素造成建筑业陷入低潮,砖块生产停滞,福山砖厂结束营业。70年代初,新加坡港务局买下亚历山大砖厂的产业,亚历山大一带最后的窑火熄灭。

亚历山大军营见证印度军团兵变

▲园艺园林南部山脊可见昔日英军庄园

十多年前的园艺园林(Hort Park)一片荒芜,开发后跟南部山脊衔接起来。游人漫步于花柏山、直落布兰雅山、园艺园林和肯特岗,有“悠然见南山”之趣。

▲亚历山大园是前亚历山大军营,保留的黑白屋供英军医院(亚历山大医院)医护人员住宿

园艺园林的近邻亚历山大园(Alexandra Park),曾经是亚历山大军营(Alexandra Barracks)所在地,这里最古老的黑白屋建于1905年左右,其他房子多数于30年代落成,让在英军医院(亚历山大医院)工作的医疗团队住宿。有些黑白屋就像大庄园,门前绿草如茵。由于黑白屋年代已久,又属于受保留建筑,材料必须遵照原来的规格,翻修工程浩大。加上过于清幽,吸引野猪、蛇虫等“不速之客”,住客在光鲜门面背后,必须学会跟自然界共生。

随着第一次世界大战爆发,驻扎本地的英国步兵团受命前往法国前线,印度第五轻步兵团800人入住亚历山大军营,负责看守被囚禁在东陵营房的德国战俘。这些印度军人都是孟加拉回教徒,分化为左翼和右翼两派阵营。

印度兵来到新加坡后发现落差很大。例如在老家有羊肉羊奶供应,这里只分配到鸡肉和少量鲜奶,只好自掏腰包加菜,久而久之累积许多负面情绪。英国军官意识到他们有叛乱的可能性,决定将整支军队转调到香港。谁知道谣言传播开来,说他们将到中东跟土耳其回教兄弟打仗。动身前一天下午,右翼阵营夺取军火后兵分数路,第一批留在亚历山大军营袭击英国军官;第二批前往岌巴港,见到洋人便杀;第三批冲到东陵军营释放德国俘虏,不过多数战俘不认同印度军的做法,留下来照顾死伤者。

1915年2月15日兵变当天是农历年初二,许多军人都在休假。锡克警察、新加坡志愿军、柔佛武装部队(苏丹亲自指挥)和英国海军参与支援,本地的日本领事招募300多名日本特警和路过的海军,跟法国和俄罗斯军人联手搜捕叛军。

日本记者冢田记述事件发生后,“在人行道上,各民族毫无例外地给日本人让路……我们当时在军事上占领了一部分英国领土……确实只有一个很短时期,但太阳旗在新加坡中心升起,意义何在?亚历山大军营是在新加坡岛中心,而新加坡是南洋的心脏。”这段话似乎成为20多年后新加坡沦陷的预言。

吉门营房

▲吉门营房改造成当代艺术画廊和绿色商业区

1936年完工的吉门营房(Gillman Barracks)跟亚历山大军营隔条马路。当时英国觉察到东北亚战云密布,有山雨欲来风满楼之势,于是调派更多军人到新加坡进行防御。70年代英军撤退后,新加坡武装部队接手吉门营房,30年前改成商业用途,汇聚众多国际画廊和餐馆来打造当代艺术空间。例如来自法国的海伦(Helene Le Chatelier)在新加坡定居多年,多数作品非黑即白,灵感来自这一带的黑白屋。她希望通过最原始的颜色找到集体回忆,就像黑白照保留昔日记忆一样。

吉门营房的第二阶段发展,引进多元的商业元素来提升活力,餐饮业者计划腾出空间,改造成亲脚踏车骑士的咖啡馆,同时设立脚踏车维修站。生活品牌公司Didi Lifestyle准备朝绿色能源进军,结合太阳能板块业者和电动车充电供应商。新的现代城市绿色生态,正逐步从黑与白中脱颖而出。

亚历山大医院

▲亚历山大医院是受保留古迹,有一段血的记忆

亚历山大园山脚下的亚历山大医院,就是为了准备二战而建的英军医院(British Military Hospital)。

1942年2月14日,驻守鸦片山的马来军团发射完最后一颗子弹,日军沿着巴西班让朝市区扑来,计划封锁岌巴港来切断联军的物资供应。日军至亚历山大砖厂一带遭到埋伏,马上改变计划,攻打亚历山大军营和吉门营房,并占领ABC酿酒厂和福山砖厂。一些撤退的联军在亚历山大医院范围向敌人开枪,日军恼羞成怒,两度冲进医院,把怨恨发泄在医务人员及伤重的英军身上,超过200人罹难,成为红十字下的血腥记忆。

战后医院继续用作军事用途,治疗马来亚紧急状态时期跟马共交战的伤兵。亚历山大医院主楼列为国家古迹,依然保留着二战前的风貌。

汉惹拔回教堂与失落的方舟

▲汉惹拔回教堂(Masjid Hang Jebat)

亚历山大医院附近有座汉惹拔回教堂(Masjid Hang Jebat),1952年初创的小祷告室如今可容纳600名教徒,仍然保留着甘榜锌板屋风格。

回教堂取名自马来民间传说中匡扶正义的民族英雄汉惹拔。根据《汉都亚传》(Hikayat Hang Tuah),汉都亚、汉惹拔和另外三人情同手足,一同投效马六甲王朝苏丹。苏丹听信谗言,下令杀死汉都亚,宰相暗中帮助汉都亚躲藏起来。汉惹拔自恃武艺高强,迫使苏丹逃离宫廷。宰相要求苏丹赦免汉都亚,让他与汉惹拔决战,汉惹拔向汉都亚解释,是为了帮他复仇才跟苏丹对抗的。汉惹拔临死前对汉都亚说:对苏丹盲目忠诚,实在是愚昧无知。

▲失落的方舟(The Deck)

回教堂300米外隐秘的树林,有艘“失落的方舟”(The Deck),那是附近居民用倒下的树干搭建而成的“甲板”。方舟在徒步群体中知名度飙升,游人爬上甲板拍照时对其造成损坏。小隐于野的古朴趣味令人兴奋,但是唯有公德心才可能让“方舟”存活。

亚历山大工业化

过去的岁月里,你可曾深夜路过砖厂一带,醉倒在微风掠过的酒花香中?30多年前这阵令人怀念的气味已飘到大士。ABC酿酒厂原地兴建艾格坊商场(Anchor Point),金锭园公寓(The Anchorage)和宜家(IKEA),大路旁的酿酒师之家是仅存的遗迹。

亚历山大于90年前出现工业雏形,1932年投入生产的马来亚酿酒厂(Malayan Breweries Limited)是本地最早的现代啤酒厂(现址为亚历山大坊Alexandra Point),主打虎牌啤酒。一年后德国人投资的ABC酿酒厂也在亚历山大路设厂,主打酒精量较低的锚标啤酒。投资者选择亚历山大作为啤酒产地,主要瞄准附近的军人和医护人员。这里靠近铁路,产品输出到马、泰也很方便。

随着第二次世界大战爆发,殖民地政府根据《1939年对敌贸易法》,接管敌人(德国)的资产。日据时期,军政府命令生产朝日啤酒(Asahi Beer)的大日本酿酒厂来本地启动生产线,战争结束后归还给马来亚酿酒厂。

▲立兴(Lea Hin)生产的蝴蝶牌火水炉曾经走入千家万户

立兴(Lea Hin)的外墙由蓝色、白色小星星和大红星组成,外观特别抢眼。立兴生产的蝴蝶牌大光灯(煤油灯)和火水炉走入寻常百姓家。电力不足的年代,大光灯照明千家万户,户外活动、摆档口、家里做功课都少不了它。火水炉的燃料是煤油,煮食后锅底积上厚厚的油层,必须使用火炭灰来洗刷。80年代火水炉被煤气和电炉全面取代,立兴就像蜕变的蝴蝶,转型生产组屋铁花窗,闯出一条新路。

亚历山大村与双口鼎

亚历山大村是驾车人士熟悉的汽车维修村,这里有座以原址命名的亚历山大村熟食中心。19世纪原为佘有进的甘蜜胡椒种植园,20世纪开辟成俗称双口鼎的村落,取名自熬制甘蜜的两口大鼎。老地方改头换面,双口鼎逐渐消失在记忆中。

双口鼎附近工厂林立,先后出现过振南、鼎美、鼎英和大华学校。二战后,5000多居民在两百间亚答屋安身,土地司以卫生与安全为由,命令其中五分之一非法搭建的亚答屋居民拆屋。双口鼎居民请求马华公会会长陈祯禄代为求情,可见新加坡自治前马华公会在本地华社的雄厚势力。

在张挥《双口鼎一村那些年那些事》文中,50年代的双口鼎已深受当下文化影响,流行歌曲、时髦打扮,紧身花衫裤渗透到纯朴的小村落。年轻人喜欢,“较为保守的老人家却不喜欢这样的装扮,都说像包肉粽一般难看死了。”小村建在大路旁,村民外出工作便利,难免受到外界的影响。