前段时间一条讨论登上热搜:为什么我们很少见到盲人?

仔细想想的确是如此,虽然盲道不少,但从小到大几乎没见真的有盲人在上面走过。电线杆、大树等障碍物常横亘在盲道中间不说,自行车、摩托车也爱占位专用道路,反给盲人平添不少危险。

被占用的盲道 生活中也很难见到残障人士。 提起残障,我往往想起的都是天桥等地,不是裸露著残肢求助,就是泪流满面地乞讨,苦痛困难。以致于让我认为,残障人士是很小众的群体,离健全人的日常生活十分遥远。

可来到新加坡后却发现:残障人士咋这么多啊??

残障人士众多的新加坡

新加坡残障人士好多!——这或许是不少初来乍到的人共有的想法。

人行道、斑马路、公交车、地铁、商场、公园……无论你是上班路上还是周末外出游玩,都会在这些地方看到残障人士的身影。他们有的坐着轮椅,有的乘残疾人电动车,更神奇的是,大部分时候他们都是独自一人外出,而非陪护带领。

看看数据,便发现并不是新加坡残障人士太多,而是新加坡的无障碍设施实在贴心,让他们拥有了可以更便捷生活、平等地融入社会的机会。

放心出门然后安全回家,这是新加坡想给本地残障人士打造的世界。为了做到这点,公共场所、交通设施、景点、体育设施等建设与改造都越发彰显无障碍包容性理念,很多地方还为此留出了专用空间。

这也是为何我们会觉得新加坡残障人士很多的原因。

新加坡的无障碍设施

只要用心观察,就能发现新加坡无处不在的无障碍设施。离开家去最近的交通设施,一般不会遇到任何下不去的台阶,斜坡通道到处都是。

公交车设计有可折叠的铁板,帮助残障人士驱车登上。

公交公司还会给司机们培训,如果有轮椅使用者等在公交站台,司机须先放下板子帮助残障人士上车坐稳,才能打开前门让其他乘客上车。

车上有专门的轮椅固定位,位置后方设计软垫以缓冲,把手上安装了轮椅人士下车铃(下图可见一上一下俩按钮)。

面向过道的可折叠把手可根据乘客的需要手动展开和收起,到站时,司机也同样要放下铁板帮助其安全下车。

grab也有同样的培训服务,帮助残障人士出行。

在公交站,有专门的等车位;

会提醒别的行人注意;

候车区,装有扶手的座椅;

地铁上,也有足够的空间;

从家到公共运输的路上,不仅有很多彰显温度的长坡道,顶上还有善良的遮雨(阳)棚,以免突如其来的暴雨;

每个地铁站,都设有无障碍通道,顺着坡道就可到达直升电梯;

过马路,人行道与马路都坡道相连;

等待红灯的时间太长,可以按下按钮缩短红灯等待时间;

过马路时,还可以先打残障人士的卡,以延长绿灯时间不慌不忙过马路;

马路与人行道设有防撞柱,保障行人的出行安全;

能设置缓坡的地方,就尽量不建造台阶;

为轮椅与电动助力车使用者提供更多便捷;

空间不足,那就合二为一!

公共场所常能看到礼让老、弱、病、残的标识,

如果临时需要,有公共轮椅可以借用;

在商场,引导标志清晰明了;

直梯、按钮等都很容易找到按到;

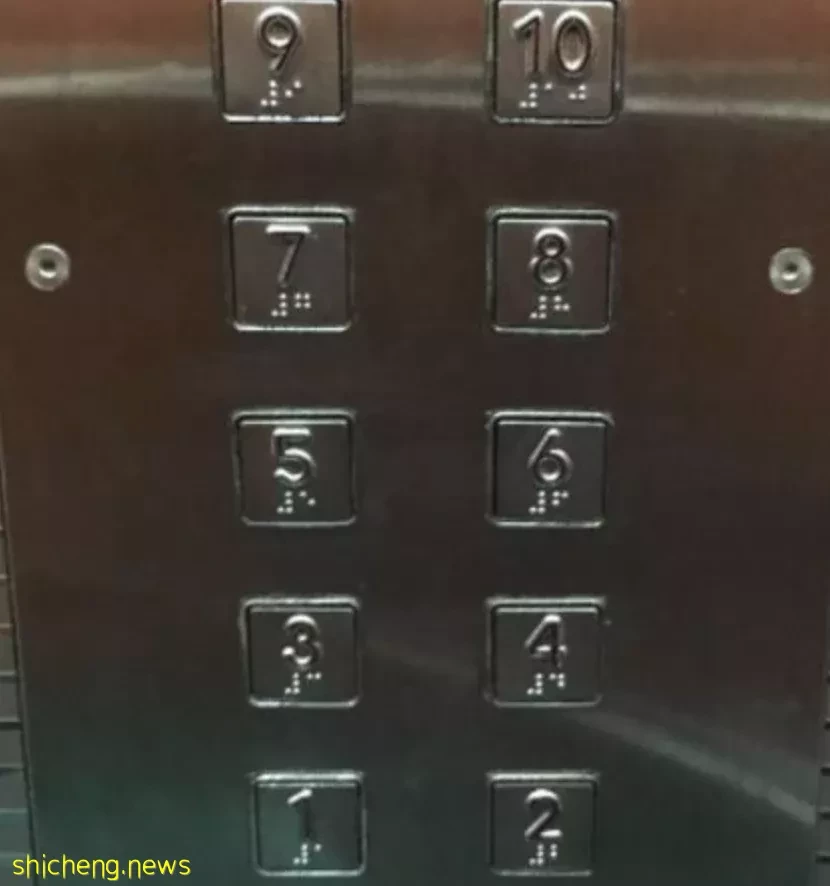

电梯里的按钮有盲文,方便盲人按键;

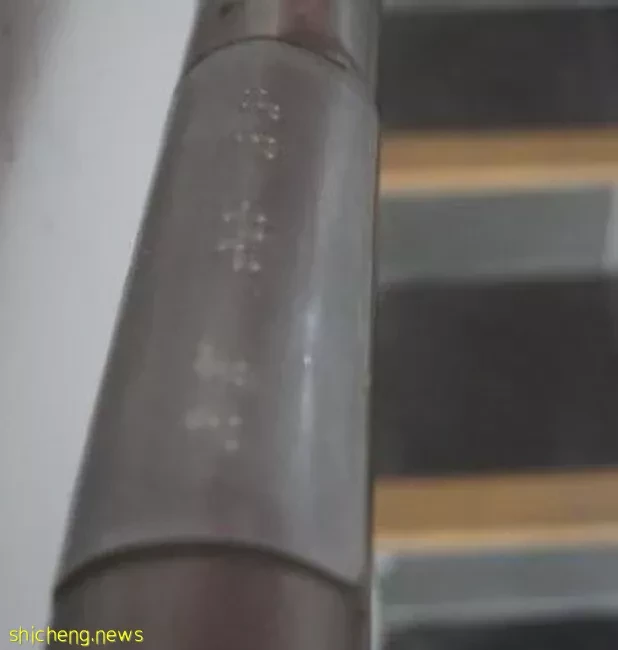

扶手上也不例外;

取款机也是同样理念的设计;

想在外吃饭也没问题,没固定板凳的桌刚好能放下轮椅;

想上厕所,可以去专门的卫生间,不仅宽敞明亮,还有各种手扶设施;

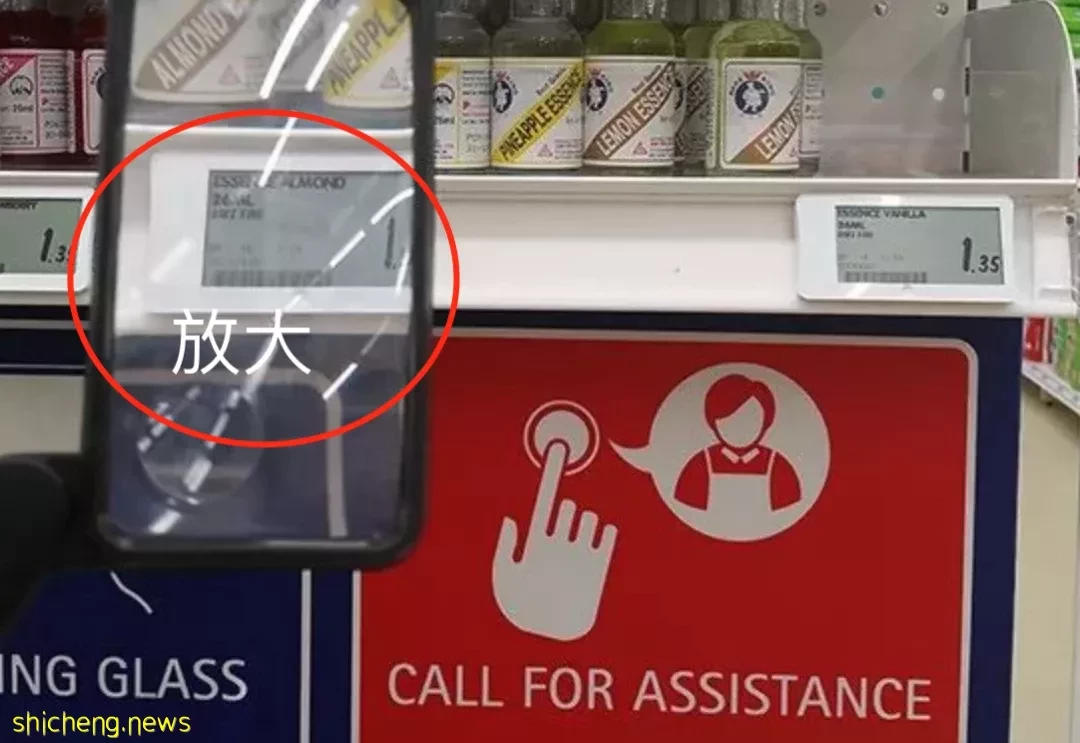

超市提供给有视力障碍的人或老年人的工具,可放大视物;

看不清楚价格,有放大器,放大了依然看不清,还可以按按钮求助工作人员;

地下车库有残障人士专用停车位,普通轿车乱停放会被锁轮甚至罚款;