新加坡,一个二战前的一穷二白的国家,一个二战后的发展中国家,一个二十世纪中后期成功迈入发达国家行列的国家。

二十世纪后半期的亚洲国家或地区,日本从二战的废墟中迈入发达国家行列。日本是一个发展了很多年的国家,在二战之前就已跻身世界军事强国之列,不过日本的发展本身就是走的侵略和掠夺的路子,这也使得它在二战中被狠狠的打了稀烂。日本百年教育的基础还在,再加上美国在二战后拉拢中国不成,刻意扶持日本,使得日本又重新成为发达国家。

但在亚洲,还有四个国家或地区成功迈入发达国家,人称“亚洲四小龙”,包括韩国、中国台湾、中国香港、新加坡。

亚洲四小龙的崛起,大都是赶上了发达国家全球化的浪潮,先给别人打工,再自己做老板。先从低端产业做起,再逐步涉及中高端产业。

这个过程就是一个资本主义产业转移、承接转移的国家艰难积累的过程,过程自然很苦涩。

新加坡人少资源少,所以他们在资本、产业之外,特别强调的因素就是:人才。

新加坡在人才培养过程中最引人瞩目的变革当属“双语政策”。新加坡的双语政策有两个阶段。

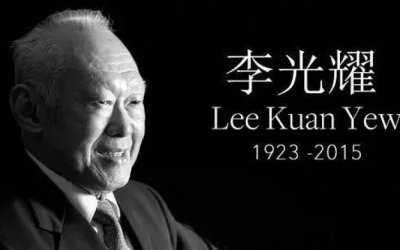

第一个阶段,是从建国之初,华人、马来人、印度人多族群聚居,并且背靠马来西亚这个马来人为主体的国家,新加坡建国总理李光耀确定马来语为国语。

但新加坡也把英文列入官方工作语言。这与李光耀少年留学英国、青年目睹美国崛起的经历不无关系。那时李光耀就敏锐地认识到英文已经成为融入世界先进的敲门砖。

但在华人为主体的族群中,这个政策引发了诸多非议甚至对抗。不过新加坡建国时的那一世代人,经历过二战的残酷,这一代人的记忆是惨痛的。他们对于生活,其实没有太多的要求,和平就好。

最主要的是,新加坡政府没有急于求成,而是缓慢地设立以英文为授课语言的学校。

同时,新加坡这一时期为了从一穷二白中发展经济,积极引入西方的大企业来新加坡设立工厂。受过英文教育的毕业生能够应聘到这些西方大企业中工作。

新加坡政府通过缓慢的动作,慢慢的向家长们证明英文教育的好处,从而带动越来越多的家长愿意将小孩送入英文学校。从而将整个下一代人都培养成了英文为主要语言的世代。

战后出生的那一代人,语言上大部分都是小时候跟着父母说母语,但学校接受的是英文教育,因此使用英文比较流畅,他们可以被认为是真正的双语一代。

他们语言上的优势使得他们既可以留住自己的母语传统,也可以学习英文世界的理念和技术。

再往后的几代人,出生的时候很可能在家庭中已经是英语环境了。此时英语已经成了他们的思考语言。确实,语言不仅仅是语言,因为语言是思维的载体,语言即关联了特定的思维方式。

至此,新加坡的“双语政策”进入了全新的阶段。不再是鼓励人们都使用英文作为官方语言,而是鼓励人们不要丢掉自己的民族语言,例如华人的华语、马来人的马来语、印度泰米尔人的泰米尔语。

回首新加坡的双语政策,可以说是在几代人的时间内完全扭转了人民的语言习惯。这么一件大事,新加坡通过巧妙的引导慢慢地做成了,而没有引起社会动荡和人们的反对,不得不说实属不易。