刘太格回忆说,1991年规划新加坡发展总蓝图时,他推算100年后我国人口可达550万人,如今这个预估已提前70年成真。2020年我国总人口约568万人。他坚信人口是不可能完全掌控的,只要政府廉能有效、国家经济发展良好,就业岗位就势必增加。“除非问一下我们的市民,是不是为了不要人口增加,就请政府把经济搞坏?”

刘太格指出,要容纳1000万人口,意味着我国人口密度将增加30%。他说,如果现在着手规划,对人们现在的房子没有影响,不过未来人们的居住密度会比现在高。

然而,刘太格也明白,人们对我国基础设施如地铁能否应付庞大人口,以及人口增加是否得靠大量引进移民感到担忧。但在他看来,地铁服务是行政管理问题,无关人口;至于敏感的移民议题,他则呼吁国人不要只看负面,应该看移民带来的正面贡献。“不同地方的人在一起,就有碰撞,就有不同的意见……我担心新加坡人的思维太单一化了。”

不过,当下的政治氛围似乎不利于人口规划的讨论,要如何碰触这个政治地雷,刘太格认为,主事者必须严肃、慎重地把道理讲得一清二楚,勿把人民“当成小孩子”。刘太格说:“反正我这个年纪看不到1000万人口……我担心的不是我,我担心的是你们年轻一代。”

“很多人问我,要怎样做好城市规划?”面对这个“指定动作”,刘太格侃侃而谈:“简单来说,政治领袖要有正确的价值观,不要只想着要赶快建几栋标志性建筑、搞形象工程,借此取得政绩;而规划师要有人文学者的心,科学家的脑和艺术家的眼。”

他提到,与已故新加坡总理李光耀共事期间,李从不曾要求兴建任何标志性建筑,而是反复强调要怎样解决人民生活、土地的问题,“就是用中医的治疗方法,找问题的根源,而不是找问题的形象来解决”。

他又解释,“城市规划”就是要把城市建设为最完善的生活机器,“你要设计机器,要用科学家的脑,你要知道这个机器需要什么零件、每个零件尺寸和数量是多少、要怎样配置在一起”。同时,“城市也是文化艺术品,你要有艺术家的眼光,把美丽的自然山水保留下来”。

上世纪八十年代后期,刘太格开始参与中国内地城市规划项目,总会大声呼吁保留当地的文化特色,“因为任何城市都有自己的灵魂,城市无论大小,都有自己的紫禁城”。每次到内地做地貌、历史调查,刘太格总是像谈恋爱一样爱上极其丰富的自然美景。只可惜,很多地方政府并不懂得珍惜,随意破坏河道、丘陵、老建筑,害得他总是“失恋”居多。

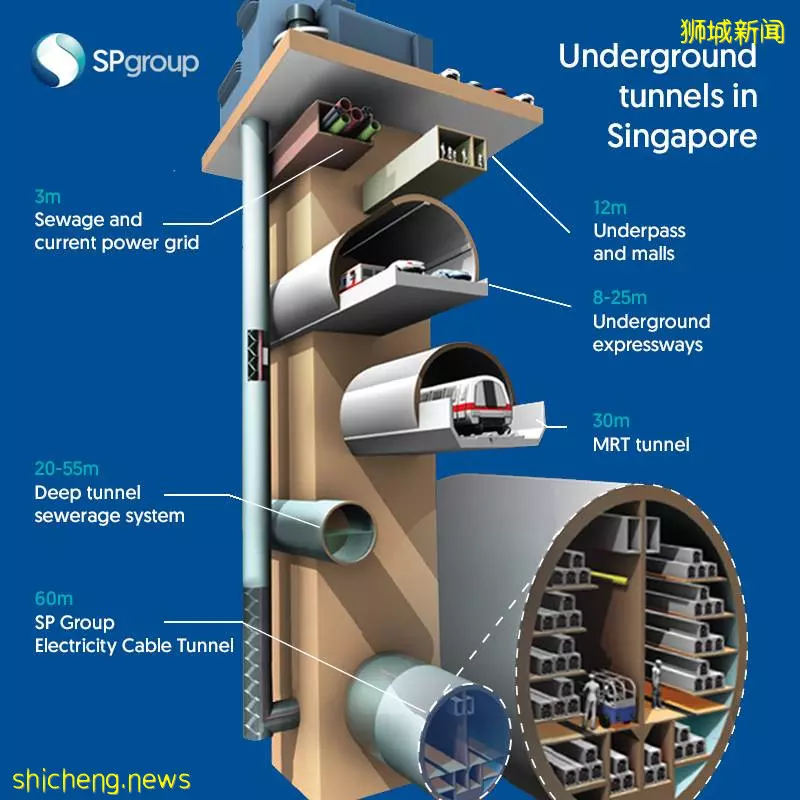

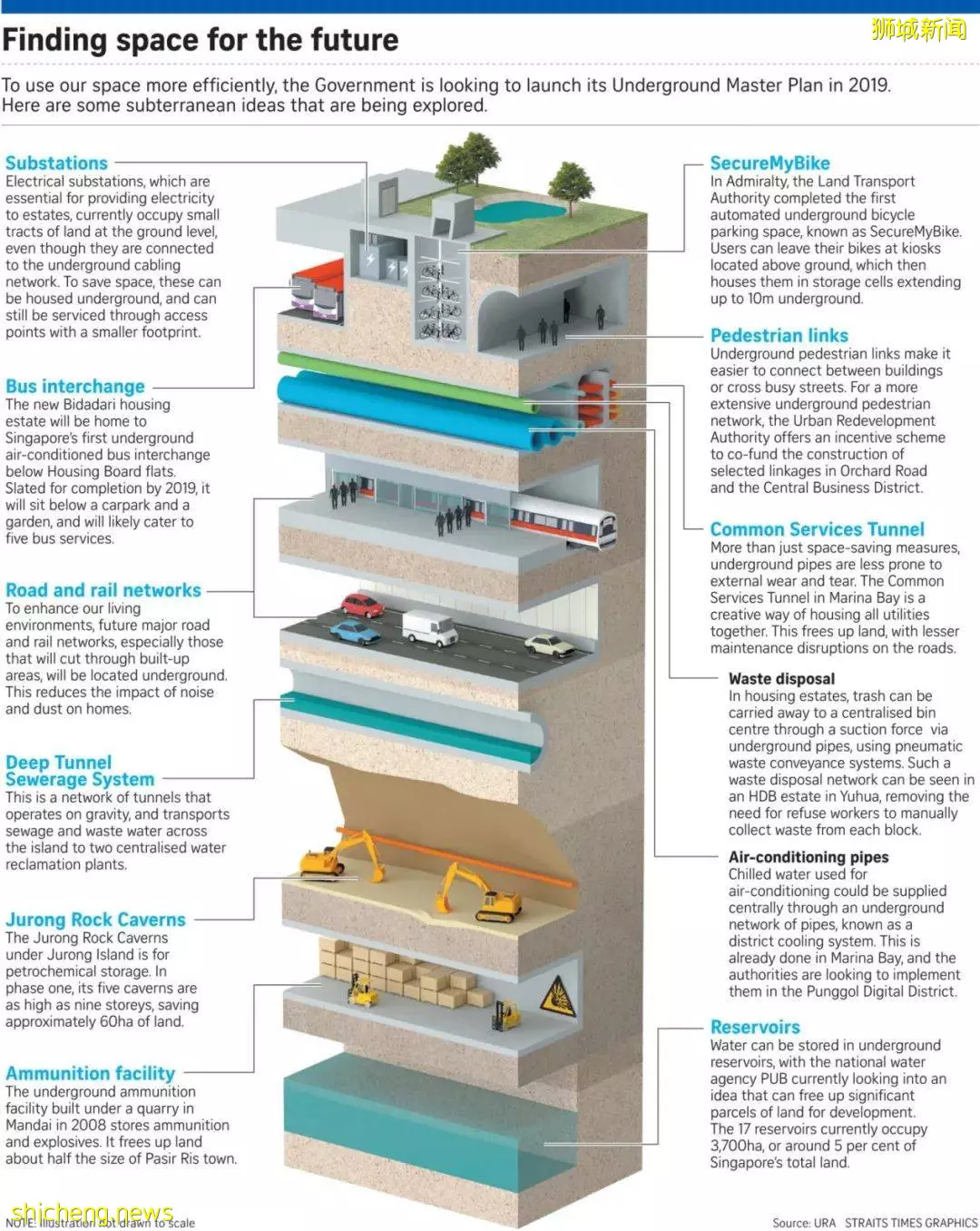

2019年发展总蓝图草案透露了新加坡政府为地下空间用途进行的规划。滨海湾、裕廊创新区和榜鹅数码园区的三维规划图被率先公布,共列出650公顷的地下空间。

这些地区的地下将配备交通枢纽、步行街、自行车道、公共设施、仓储和研究设施、工业应用、购物区和其他公共空间,分别位于裕廊、榜鹅和滨海湾的地下8米、15米和25米。

地下空间的用途各异。浅的地方可建设交通线,深的地方如裕廊岩洞可存储石油等战略物资。新加坡市建局总规划师兼副局长黄攸宁举例称,新加坡电力计划在前巴西班让发电厂一带兴建本地最大地下变电站,此举可腾出地表3公顷土地用于建新办公楼等用途。

从上世纪80年代开始,新加坡先后建设地铁、地下商业街、地下停车场、地下管网系统、地下储存库、大型地下公共空间等一系列地下空间工程。2002年新加坡政府提出“在地下再建立一个新加坡”,此后成立跨部门的地下空间总体规划负责小组。目前已公布的10个地下空间发展用途分别为发电厂、焚化厂、水供应回收厂、垃圾掩埋厂、蓄水池、仓库、港口和机场后勤设施、资料中心和晶圆厂。

目前,除了有约9公里的地下高速公路和约80公里的轨道交通线路,地下排水系统和综合管线在城市地下随处可见,新加坡还耗时15年打造了万礼地下军火库。目前新加坡名为“裕廊岩洞”的大型地下储油库工程已经上马,竣工后将能为地表腾出60公顷的土地,相当于6座化工厂的占地面积。另一个在规划中的项目是距地面30层楼“深”的地下科学城,它包括40个连通的岩洞,供生物医疗和生命科学产业的数据中心和研发实验室使用。

针对政府公开三区地下规划图的举措,土木工程专业出身的新加坡国立大学高级副校长杨国柔对《联合早报》表示,“长期看来,那些不需要日光、会污染环境及引发噪音的工业应该移到地底下。地面上的空间就能让人享受生活、住房、娱乐等设施。”杨国柔表示,最佳情况是把交通设施都建在地底下。

我们想要怎样的城市?取决于我们想要成为怎样的人、寻求怎样的社会关系、珍惜与大自然的什么关系、渴望怎样的生活方式、持有怎样的美学价值。”——拥有568万人口、国土面积仅约719平方公里的新加坡,狭小而不拥挤,炎热而不局促,成为举世公认的宜居城市。