提到某个城市的代表

知名建筑似乎总有一席之地

好比四合院之于北京

大本钟之于伦敦

埃菲尔铁塔之于巴黎

那么,提到新加坡呢?

是设计前卫的金沙酒店?

(新加坡金沙酒店,图片来源@老于推荐)

是“镇坡之宝”鱼尾狮?

(新加坡河口矗立的鱼尾狮,图片来源@Pureesign)

相较于这些美名远扬的知名建筑

其实真正能代表新加坡的建筑

反而十分低调

俗话说得好

“大隐隐于市”

它可能就在你路过的某条街边

也可能就是你去过的某家小店

(新加坡街头的店屋,图片来源@搜狐)

金沙酒店也好

鱼尾狮也罢

更多的都是外界赋予新加坡的符号

而恰是那一间间小小的店屋

却留存着狮城两百年的历史血脉

所以说

可以代表新加坡的建筑

“店屋”

必当仁不让

01起源

所谓店屋(Shophouse) 顾名思义

就是下面作为店铺 上面作为住家的房子

通常为两到三层高的联排式房屋 建在有公共联用墙的连续街区中 并在屋前为行人设有遮阳避雨的加顶走廊 (又可称五尺基,俗称五脚基)

(林立于街道两旁的店屋,图片来源@ST)

从外部来看

和高楼大厦的冰冷坚硬不同

这些店屋色彩缤纷

或靛青、或粉、或黄、或纯白

在热带阳光的照耀下

格外吸引眼球

(色彩缤纷的街边店屋,图片来源@Medium)

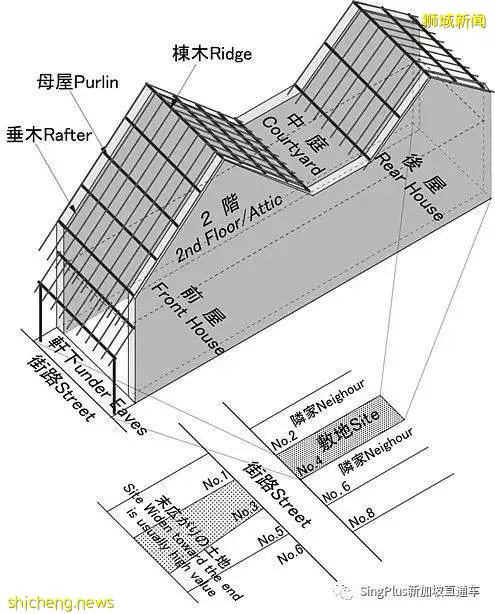

从构造来看

店屋

常常是窄长的设计和装潢

从街道的一头延伸到另一头

正面看起来往往相当狭小

只有四五米宽

(正狭侧长的新加坡店屋,图片来源@新加坡公寓网)

店屋虽然正面看起来相当狭小

屋内却别有洞天

一家店屋的深度至少是宽度的三四倍 直通后巷 屋内分割为楼梯、房间、走廊、厨房、厕所 中部还会留下天井 可谓麻雀虽小,五脏俱全 若在天井中养几盆花草 配一张茶几 就有了那么几分出尘的意味 (店屋内部别有洞天,图片来源@海峰之旅)

之所以呈现这样的观感 和店屋的结构设计不无关系 窄窄的木楼梯 与墙壁及屋顶之间 呈对角线状或直立状的圆木柱子 相得益彰 天花板上是成排的横梁 架在两侧的承重墙上 支撑起各个楼层 房顶搭上瓦 就成了一座小楼

(新加坡店屋结构图,图片来源@维基百科)

关于店屋过于瘦长的设计风格 其起源向来有两种说法 第一种便是“殖民遗产说” 新加坡本地建筑师、作家陈家毅 就支持此种说法

认为店屋的狭长结构 是因为在新加坡殖民的英国人 受到荷兰人的影响 荷兰阿姆斯特丹的瘦民居起于16世纪 由于贸易繁荣 人们涌入城镇 管理者为了方便 房地产即按照房子正面的宽度来收税 精明的荷兰人由是把房子越建越窄 再在深度上做文章 就有了窄长形的房舍

(阿姆斯特丹的窄长民居,图片来源@新浪旅游)

如果说阿姆斯特丹的瘦民居 对新加坡建筑起到了重要的影响 但阿姆斯特丹与新加坡相隔数千公里 又是如何联系起来的呢?

事实上 在英国人开发新加坡时 马六甲海峡的真正主人是荷兰人 因此数千公里外的阿姆斯特丹建筑风格 便影响了新加坡

(马六甲河畔的荷兰红屋,图片来源@小脸猫爱出行)

另一起源说则是“移民馈赠说”

一种常见的解释是 店屋主人把中国南方民居的风格带到新加坡 因为江南的水道旁 岭南的街道边 都有类似的瘦窄身形的民居和店铺 早期华人下南洋 就把家乡的建筑风格带到了新加坡 而且中国建筑惯用木梁来支持房顶 传统的店屋也不例外 凡此种种解释 皆把店屋源头指向了华人的故乡——中国

(中国厦门的“骑楼”也是窄长的结构,图片来源@陈煜)

其实 新加坡位于东西方交汇的要冲 所以店屋很可能同时受到两种起源的影响 无论店屋从哪里起源 这种建筑风格很快在新加坡流行 一直到1950年代 都是新加坡主流的建筑形式

(早期新加坡街头老照片,图片来源@海峰之旅)

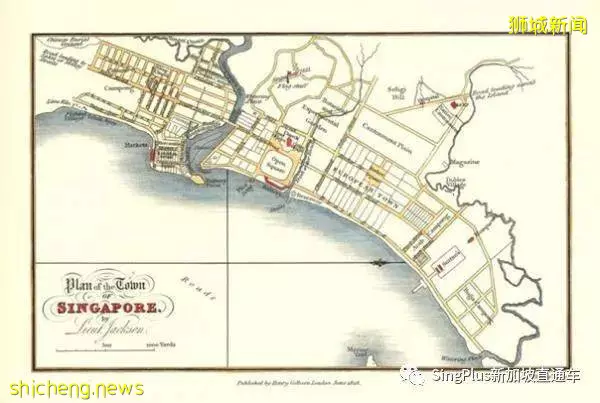

店屋的风行还有深层次的原因 莱佛士登陆新加坡 精力充沛地为新加坡制定蓝图 按照管理殖民地的经验 把不同种族划分为不同片区 同时规定店屋的建筑标准 如楼层高度、地基材料、牌匾位置等等 人们按照莱佛士的规划 定居在新加坡河附近的各个社区

(新加坡早期规划图,河流的左侧为华人居住区,图片来源@Vamei)

之后 新加坡人口迅速膨胀 由于店屋的“五脚基”设计可以挡雨 完美适应当地气候 再加上店屋临街 是珍贵的商业资源 配合超强的商业及居住实用性 正面狭小的店屋 被岛上居民纷纷采纳 土生华人、移民华人、马来人、印度人 会根据自己的口味 装饰出形式各异的店屋 比如说 华人在店屋的正面 挂起牌匾和灯笼 在墙上刻上松、竹、梅、龙和麒麟

(新加坡Neil Road157号店屋,图片来源@ST)

伊斯兰教徒在房顶 绘出星月和植物标志 在房檐留下连续的木饰 此外

马来风味的木雕 希腊罗马式的柱头和拱圈 殖民风格的盾牌和勋章 爬满了店屋的正立面 百叶窗、推拉窗、滑窗、玻璃窗竞相登场 不同风格的元素甚至会混搭在一起 共同装饰同一间店屋 留下别样的混血魅力

02前世

起源说完了

就来说说店屋的“前世”

早期店屋中容纳的

是大批下南洋的华人

小小的店屋

记录了航海时代的东西方文化碰撞

之后更是见证著南洋华人的奋斗史

白天在外辛勤工作

晚上坐在一起闲聊

店屋成为华人们在异国他乡抱团取暖的港湾

(早期下南洋的华人,图片来源@Vamei)

随着一代又一代华人迁往新加坡

华人逐渐成为城市人口的主体

占据高达75%的人口比例

店屋的风格

也随着时间起了变化

众所周知

新加坡最初只是

东印度公司

在印度总部的一个小分支

非常不起眼

早期来新加坡谋生的华人

并不愿意在店屋上过多投入

造出来的店屋自然相当简陋

所以最初的店屋都是简单的两层小楼

装饰和用料都相当简单

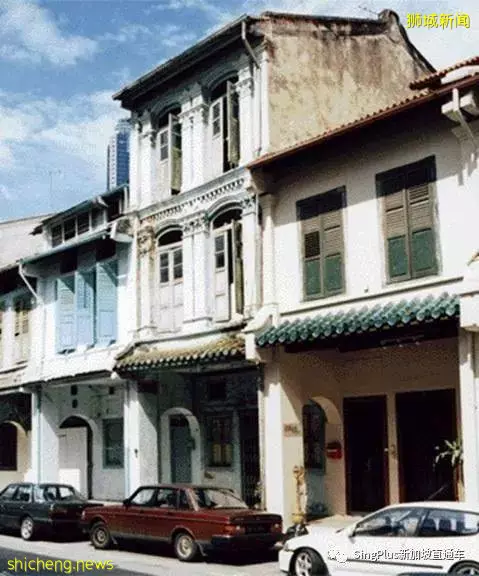

(早期新加坡街头的店屋,图片来源@全网资讯)

后随着苏伊士运河的开通和蒸汽船的使用

欧洲与远东的贸易骤增

新加坡东西方枢纽的作用愈发凸显

新加坡的治安状况好转

移民们开始有了定居的想法

、他们改变了传统的两层小楼制式

把店屋建成三层或者两层加一层阁楼

店屋的装饰也开始模仿英国人的公共建筑

染上了西洋风

(过渡时期的新加坡店屋,图片来源@Vamei)

20世纪初新加坡迎来了经济大繁荣

抓住机遇快速富裕起来的华商

在店屋上彰显自己的财富和品味

正面堆叠上大量的浮雕和装饰

色彩与光影相交映

华丽而夸张

在装饰上钟爱运用曲线、弧面

以突出物体的动感和线型流动的变化

强调艺术形式

不禁让人联想到中世纪的欧洲建筑

所以,这一特别时期的店屋

被称为“中式巴洛克“

江夏平心阁

是中华巴洛克风格的代表建筑

装饰元素大量采用了十二生肖、花、鸟、吉祥图案

和日常休闲生活场景壁画

整体设计华贵富丽

正门两边的锡克教护卫壁画

更是彰显了屋主的富有和高贵的社会地位

(新加坡江心平夏阁店屋,图片来源@海峰之旅)

再晚些的风格 以其大胆的用色和花哨的瓷砖 更是融合了华族,马来西亚和欧洲元素的最佳组合 比如说中国的瓷器片头饰 和蝙蝠翼状的通风口与马来木材细工 法式落地窗,葡萄牙百叶窗和科林斯壁柱

(Emerald Hill附近店屋,图片来源@小猪lulu)

到了19世纪30年代

受西方现代主义装饰风艺术的影响

建筑模仿工业产品的样子

采用几何图形和流线型装饰

再加上省钱省工的现实需要

店屋的装修渐渐趋于简单和现代

追溯店屋将近100年的历史会发现

不同时期的店屋拥有截然不同的建筑风格

这不只直接反应了当时经济和建筑技术的状况

也是人文、社会审美变更的缩影

之后 便是一段黑暗的时期

二战时

新加坡作为英国统治东南亚的中心

遭到日本飞机的狂轰乱炸

大量采用木结构的店屋遭到严重破坏

(二战时遭日本侵略的新加坡,图片来源@人民日报)