新加坡,这个既是国家,也是城市的名字,对于中国大众来说,一直是一个比较亲切的存在——占总人口四分之三的华人后裔、亚洲顶尖的高校教育、抖音大火的樟宜机场、“亚洲四小龙”之一、“花园城市”的美名……但比起这些美好的标签,它艰难而伟大的发展历史更值得我们关注。

在近代历史上经历了英据、日据、加入马来西亚联邦却惨遭驱逐等的艰难时期,最终被迫独立的新加坡,凭借着一块资源贫乏的弹丸之地,仅耗时55年,将自己建设成仅次于纽约、伦敦、香港的世界第四大金融中心、世界一线城市,此番发展的成功举世瞩目,对于中国有很多可以值得参考的地方。今天我们就从近代开始,观察新加坡的发展道路,看看值得我们学习借鉴的有哪些。

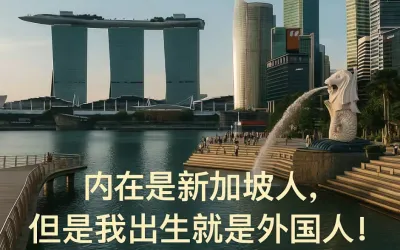

繁华的新加坡夜晚灯光璀璨

一:新加坡近代史

新加坡的近代史始于1819年。这一年,莱佛士代表英国东印度公司登陆新加坡,两年后这里成为海峡殖民地,受英属印度当局的管辖,他们将此处作为英国往来船只的停靠站。此时新加坡虽然被侵略,但现任新加坡执政党人民行动党认为这段时期对新加坡是有益处的——英国人在此建立了自由贸易体制和现代法治,这是新加坡现代化的开端。

新加坡现任总理李显龙:“1819年标志着新加坡迈向成为现代化、外向型及多元文化社会的起点。”

另外新加坡的多元化的人口比例也是在此时奠定了基础。作为自由港,新加坡在此时吸引了来自周边各国的移民,发展成为一个以华人为主,包括马来人、印度人和欧裔人等在内的多元种族的国家。

而正巧此时的中国,随着清政府被迫接受通商,沿海一带的中国人掀起了“下南洋”的热潮,新加坡正是他们的目的地之一。这就是今天新加坡华人人口比例占到四分之三的原因。

作为英国殖民地的新加坡

1942年,英军投降,日本占新加坡并改名昭南岛,标志着新加坡做为英国殖民地的123年结束,转而进入3年的日据时期。但日本的殖民统治是惨无人道的——这段时间里,日本对新加坡人民进行了疯狂的掠夺:大范围人口屠杀、征募15万民工服苦役(其中“有一半人员被摧残致死”)、经济掠夺(“人们缴纳的征税税率,在日本统治期间增加了40倍”)。

悲惨的“新加坡大屠杀”就发生在这个时期,这是日本在新加坡针对华人进行的残忍的种族清洗,仅为报复新加坡的华侨对中国抗战的支援和对日军的抵抗行动。

新加坡国家博物馆内模拟的被日本占领时期的场景

这段时间是新加坡历史上的黑暗时期,但幸运的是只有三年。1945年9月二战结束后,英军回到新加坡。次年,新加坡成为英国直属殖民地。

此时的新加坡已经不同往日,过去黑暗的三年使新加坡人民想要自己守护这片土地,因此他们要求在政府中有更大的发言权,新加坡的独立进程开始了。而真正的独立到了1958年,此年英国国会通过了《新加坡国家法令》,新加坡从此实现了完全自治,英国保留国防、外交、修改宪法、宣布紧急状态等权力。

此后,新加坡曾短暂加入东南亚各国组成的马来西亚联邦,但矛盾频发。随后,马来族担心人口众多的华人会取代自己民族在联邦中的主导权,于是将新加坡驱逐出马来西亚。

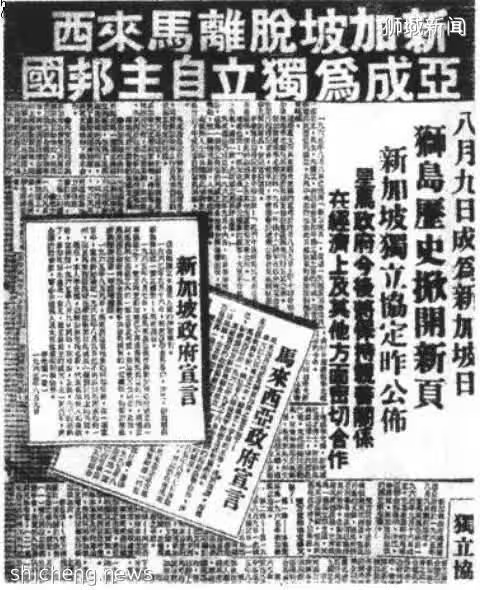

“新加坡脱离马来西亚成为独立自主邦国”

此时的新加坡还不知道自己将会走上一条传奇的发展道路,他们一度十分担忧,因为新加坡国土面积狭小,自然资源极其匮乏,甚至淡水这样的生存必需品都供应不足。他们又一次向马来西亚请求收回新加坡,但遭到后者的拒绝。

至此,走过了英据时期,日据时期,加入马来西亚联邦却被悲惨驱逐的曲折路线,新加坡终于在1965年被迫单独立国。同年6月5日,新加坡自治邦首任政府宣誓就职,被后人称作“新加坡国父”的李光耀先生出任新加坡首任总理。随后新加坡加入联合国和英联邦,获得国际认可。

李光耀先生

二:立国后的各项政策

刚刚立国的新加坡,面临着重重的内忧外患:经济基础薄弱、教育不普及、种族冲突、无社会和居住保障等。但新加坡人民在此时有着难以置信的团结程度,似乎拼了命也要将新加坡的经济水平发展起来。并且在李光耀的领导下,政府的各项有力措施更起到了关键性作用。下面将从这几点观察立国后新加坡的种种改革措施。

开放型经济

建国初期,李光耀把经济发展定位为“外向型、开放型经济发展模式”。这一模式并非简单照搬欧美的现有模式,而是针对本国做出的一个勇敢挑战,因经济基础支撑不起大规模的改革,故引入外资来自己的经济发展助力。正巧当时世界正处冷战时期,欧美企业家们找不到合适的投资市场,新加坡就抓紧机遇取消数百种关税,并在土地等方面给予相当优厚的待遇以引入外资。于是,新加坡迅速发展成为全球的“投资天堂”。

新加坡硬币

依靠外资的大力推动,在短短十多年时间,新加坡实现了国家现代化的华丽转身。

但新加坡的土地等资源短缺使它注定不能成为一个以大规模制造业作为支柱的国家。因此,当此种的经济模式发展到一定程度、人民的生活水平有显著提高之后,政府再次大胆提出了“第二次工业化”的发展理念,即推进经济转型、产业升级,以完成从劳动密集型制造业,向资本、技术密集型工业和服务业的跨越。

正是秉承这一理念,新加坡的高新技术驱动经济发展的局面在上世纪90年代也已形成。

“居者有其屋”

新加坡政府对于提高人民的生活水平十分看重。在经济发展有显著成果之后,政府提出了“发展成果由人民共享”口号。政府投入大量的资金消除贫困,并在住房、医疗、教育、食品等民生问题方面不断提升层次,为“幸福国度”的发展目标迈进。

新加坡建屋局内墙上诗词,杜甫:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”

其中,新加坡在为人民解决住房问题方面所取得的成功是举世罕见的,他们建成了世界上保障范围最广的公共住房体系, 被誉为“世界公共住房政策的成功典范”。新加坡的商品房房价相当昂贵,但是本国居民和永久居民却基本不会为住房发愁,这是李光耀先生送给他们的最亲切的礼物——作为新加坡首任总理,他提出的“居者有其屋”的概念,使超过93%的新加坡人都住进了属于自己的房子。并且房屋建造时候的规划合理且有远见,在今天的新加坡也不会面临大规模的拆迁问题,让经济发展没有后顾之忧。

新加坡建屋局内的李光耀画像和引用他说的话

上图中引用的李光耀的话:"My primary preoccupation was to give every citizen a stake in the country and its future. I wanted a home-owning society." (中文意:我的首要任务是让每个公民都能在国家和未来的国家中获得利益。我想要的是一个人人拥有自己的家的社会)

1960年成立的新加坡建屋发展局在改善居民住房条件的过程中起到了中流砥柱的作用。该机构负责新加坡房屋的规划、建设和管理。早在新加坡还没有实现独立的时候,人民行动党(即李光耀所在党派)就意识到了穷苦人民的强烈住房需求,在政府成立之后不久便开始发力为底层百姓提供廉价的房屋。这些由政府统一规划修建、旨在租售给新加坡公民及永久居民的房屋称为组屋,正是这些组屋为全国84%的人口解决了住房问题。

“欢迎来到新加坡建屋局(HDB)”

建屋局不仅规划建造组屋,它颁布的种种政策都非常有利于民生。

在控制房价方面,建屋局规定一个家庭只能同时拥有一间政府组屋,并且单身人士购买组屋时会有相当多的限制。在组屋购入后,一般必须住满五至七年后才可以转卖。这些规定避免了出现炒楼现象,有力地实现了房价的控制,让政府所建造的房子可以被真正需要的人买走。另外组屋购买时还可以向政府申请贷款,利率极低。

新加坡建屋局内给出的样板房

在促进民族融合方面,建屋局本着“民主平等”的国策,规定组屋购买时必须按种族人口比例进行控制,即在一个区域内,要居住大约四分之三的华人,剩下的组屋也按比例的售卖给马来族人、印度族人等。这条政策避免了民族的聚集,强制性的促进民族融合发展,为国家的团结做出了非常大的贡献。

新加坡建屋局内强调民族和谐的画像

在房屋规划和分配方面,建屋局根据组屋市场的供需变化,使用不同的分配方法。这保证了组屋的建造是真正符合民众需求的,不会不够也不会造成资源浪费。

此外新加坡的政府还有一系列其他优惠政策,比如已婚儿女选购组屋靠近父母住家,或者父母选购组屋靠近已婚儿女住家的优先购房计划。还规定家庭月收入上限不超过8000新币等。这些都是切实满足人民利益的政策。

精英治国

作为一个自然资源匮乏的东南亚小国,提高教育水平、吸引外来优秀人才是实现持续发展的必经之路。比如政府每年从高中毕业生中挑选品学兼优者提供奖学金,送其到国内外名牌大学学习,并与政府签约,毕业后为政府工作最少满5年。在工作期间,若人才特别优秀,政府会给予提拔。这种遴选人才的方式,把遴选时间提前,为政府未来官员保证了人才储备。

NUS:新加坡国立大学

而谈到培养精英,必须提到的是新加坡强大的高校教育。新加坡国立大学和南洋理工大学两所学校,在亚洲地区高校排名一直排名前二,并且还会相互竞争“亚洲第一”的地位,这得益于政府对他们的巨大投资。仅新加坡国立大学,每年获得政府拨款2.5亿新元,到2016年为止已得到政府50亿新元的投资。