新加坡,這個既是國家,也是城市的名字,對於中國大眾來說,一直是一個比較親切的存在——占總人口四分之三的華人後裔、亞洲頂尖的高校教育、抖音大火的樟宜機場、「亞洲四小龍」之一、「花園城市」的美名……但比起這些美好的標籤,它艱難而偉大的發展歷史更值得我們關注。

在近代歷史上經歷了英據、日據、加入馬來西亞聯邦卻慘遭驅逐等的艱難時期,最終被迫獨立的新加坡,憑藉著一塊資源貧乏的彈丸之地,僅耗時55年,將自己建設成僅次於紐約、倫敦、香港的世界第四大金融中心、世界一線城市,此番發展的成功舉世矚目,對於中國有很多可以值得參考的地方。今天我們就從近代開始,觀察新加坡的發展道路,看看值得我們學習借鑑的有哪些。

繁華的新加坡夜晚燈光璀璨

一:新加坡近代史

新加坡的近代史始於1819年。這一年,萊佛士代表英國東印度公司登陸新加坡,兩年後這裡成為海峽殖民地,受英屬印度當局的管轄,他們將此處作為英國往來船隻的停靠站。此時新加坡雖然被侵略,但現任新加坡執政黨人民行動黨認為這段時期對新加坡是有益處的——英國人在此建立了自由貿易體制和現代法治,這是新加坡現代化的開端。

新加坡現任總理李顯龍:「1819年標誌著新加坡邁向成為現代化、外向型及多元文化社會的起點。」

另外新加坡的多元化的人口比例也是在此時奠定了基礎。作為自由港,新加坡在此時吸引了來自周邊各國的移民,發展成為一個以華人為主,包括馬來人、印度人和歐裔人等在內的多元種族的國家。

而正巧此時的中國,隨著清政府被迫接受通商,沿海一帶的中國人掀起了「下南洋」的熱潮,新加坡正是他們的目的地之一。這就是今天新加坡華人人口比例占到四分之三的原因。

作為英國殖民地的新加坡

1942年,英軍投降,日本占新加坡並改名昭南島,標誌著新加坡做為英國殖民地的123年結束,轉而進入3年的日據時期。但日本的殖民統治是慘無人道的——這段時間裡,日本對新加坡人民進行了瘋狂的掠奪:大範圍人口屠殺、徵募15萬民工服苦役(其中「有一半人員被摧殘致死」)、經濟掠奪(「人們繳納的徵稅稅率,在日本統治期間增加了40倍」)。

悲慘的「新加坡大屠殺」就發生在這個時期,這是日本在新加坡針對華人進行的殘忍的種族清洗,僅為報復新加坡的華僑對中國抗戰的支援和對日軍的抵抗行動。

新加坡國家博物館內模擬的被日本占領時期的場景

這段時間是新加坡歷史上的黑暗時期,但幸運的是只有三年。1945年9月二戰結束後,英軍回到新加坡。次年,新加坡成為英國直屬殖民地。

此時的新加坡已經不同往日,過去黑暗的三年使新加坡人民想要自己守護這片土地,因此他們要求在政府中有更大的發言權,新加坡的獨立進程開始了。而真正的獨立到了1958年,此年英國國會通過了《新加坡國家法令》,新加坡從此實現了完全自治,英國保留國防、外交、修改憲法、宣布緊急狀態等權力。

此後,新加坡曾短暫加入東南亞各國組成的馬來西亞聯邦,但矛盾頻發。隨後,馬來族擔心人口眾多的華人會取代自己民族在聯邦中的主導權,於是將新加坡驅逐出馬來西亞。

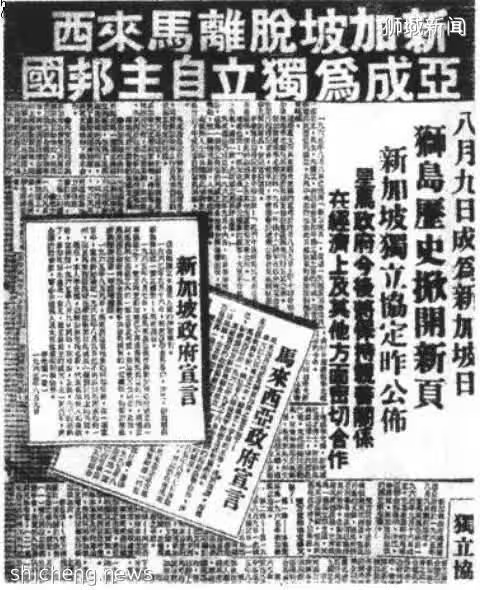

「新加坡脫離馬來西亞成為獨立自主邦國」

此時的新加坡還不知道自己將會走上一條傳奇的發展道路,他們一度十分擔憂,因為新加坡國土面積狹小,自然資源極其匱乏,甚至淡水這樣的生存必需品都供應不足。他們又一次向馬來西亞請求收回新加坡,但遭到後者的拒絕。

至此,走過了英據時期,日據時期,加入馬來西亞聯邦卻被悲慘驅逐的曲折路線,新加坡終於在1965年被迫單獨立國。同年6月5日,新加坡自治邦首任政府宣誓就職,被後人稱作「新加坡國父」的李光耀先生出任新加坡首任總理。隨後新加坡加入聯合國和大英國協,獲得國際認可。

李光耀先生

二:立國後的各項政策

剛剛立國的新加坡,面臨著重重的內憂外患:經濟基礎薄弱、教育不普及、種族衝突、無社會和居住保障等。但新加坡人民在此時有著難以置信的團結程度,似乎拼了命也要將新加坡的經濟水平發展起來。並且在李光耀的領導下,政府的各項有力措施更起到了關鍵性作用。下面將從這幾點觀察立國後新加坡的種種改革措施。

開放型經濟

建國初期,李光耀把經濟發展定位為「外向型、開放型經濟發展模式」。這一模式並非簡單照搬歐美的現有模式,而是針對本國做出的一個勇敢挑戰,因經濟基礎支撐不起大規模的改革,故引入外資來自己的經濟發展助力。正巧當時世界正處冷戰時期,歐美企業家們找不到合適的投資市場,新加坡就抓緊機遇取消數百種關稅,並在土地等方面給予相當優厚的待遇以引入外資。於是,新加坡迅速發展成為全球的「投資天堂」。

新加坡硬幣

依靠外資的大力推動,在短短十多年時間,新加坡實現了國家現代化的華麗轉身。

但新加坡的土地等資源短缺使它註定不能成為一個以大規模製造業作為支柱的國家。因此,當此種的經濟模式發展到一定程度、人民的生活水平有顯著提高之後,政府再次大膽提出了「第二次工業化」的發展理念,即推進經濟轉型、產業升級,以完成從勞動密集型製造業,向資本、技術密集型工業和服務業的跨越。

正是秉承這一理念,新加坡的高新技術驅動經濟發展的局面在上世紀90年代也已形成。

「居者有其屋」

新加坡政府對於提高人民的生活水平十分看重。在經濟發展有顯著成果之後,政府提出了「發展成果由人民共享」口號。政府投入大量的資金消除貧困,並在住房、醫療、教育、食品等民生問題方面不斷提升層次,為「幸福國度」的發展目標邁進。

新加坡建屋局內牆上詩詞,杜甫:「安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏,風雨不動安如山」

其中,新加坡在為人民解決住房問題方面所取得的成功是舉世罕見的,他們建成了世界上保障範圍最廣的公共住房體系, 被譽為「世界公共住房政策的成功典範」。新加坡的商品房房價相當昂貴,但是本國居民和永久居民卻基本不會為住房發愁,這是李光耀先生送給他們的最親切的禮物——作為新加坡首任總理,他提出的「居者有其屋」的概念,使超過93%的新加坡人都住進了屬於自己的房子。並且房屋建造時候的規劃合理且有遠見,在今天的新加坡也不會面臨大規模的拆遷問題,讓經濟發展沒有後顧之憂。

新加坡建屋局內的李光耀畫像和引用他說的話

上圖中引用的李光耀的話:"My primary preoccupation was to give every citizen a stake in the country and its future. I wanted a home-owning society." (中文意:我的首要任務是讓每個公民都能在國家和未來的國家中獲得利益。我想要的是一個人人擁有自己的家的社會)

1960年成立的新加坡建屋發展局在改善居民住房條件的過程中起到了中流砥柱的作用。該機構負責新加坡房屋的規劃、建設和管理。早在新加坡還沒有實現獨立的時候,人民行動黨(即李光耀所在黨派)就意識到了窮苦人民的強烈住房需求,在政府成立之後不久便開始發力為底層百姓提供廉價的房屋。這些由政府統一規劃修建、旨在租售給新加坡公民及永久居民的房屋稱為組屋,正是這些組屋為全國84%的人口解決了住房問題。

「歡迎來到新加坡建屋局(HDB)」

建屋局不僅規劃建造組屋,它頒布的種種政策都非常有利於民生。

在控制房價方面,建屋局規定一個家庭只能同時擁有一間政府組屋,並且單身人士購買組屋時會有相當多的限制。在組屋購入後,一般必須住滿五至七年後才可以轉賣。這些規定避免了出現炒樓現象,有力地實現了房價的控制,讓政府所建造的房子可以被真正需要的人買走。另外組屋購買時還可以向政府申請貸款,利率極低。

新加坡建屋局內給出的樣板房

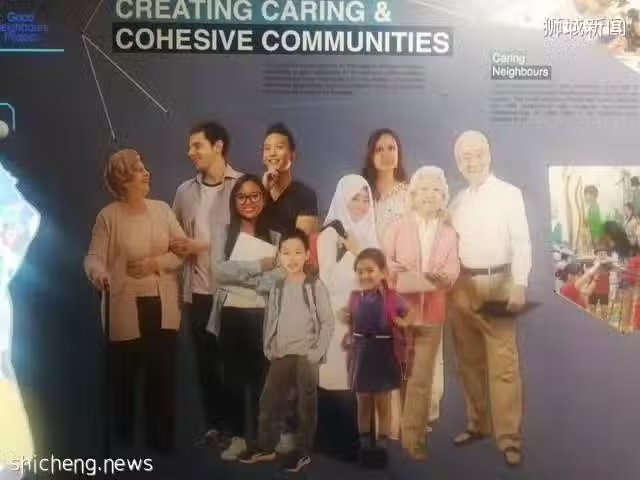

在促進民族融合方面,建屋局本著「民主平等」的國策,規定組屋購買時必須按種族人口比例進行控制,即在一個區域內,要居住大約四分之三的華人,剩下的組屋也按比例的售賣給馬來族人、印度族人等。這條政策避免了民族的聚集,強制性的促進民族融合發展,為國家的團結做出了非常大的貢獻。

新加坡建屋局內強調民族和諧的畫像

在房屋規劃和分配方面,建屋局根據組屋市場的供需變化,使用不同的分配方法。這保證了組屋的建造是真正符合民眾需求的,不會不夠也不會造成資源浪費。

此外新加坡的政府還有一系列其他優惠政策,比如已婚兒女選購組屋靠近父母住家,或者父母選購組屋靠近已婚兒女住家的優先購房計劃。還規定家庭月收入上限不超過8000新幣等。這些都是切實滿足人民利益的政策。

精英治國

作為一個自然資源匱乏的東南亞小國,提高教育水平、吸引外來優秀人才是實現持續發展的必經之路。比如政府每年從高中畢業生中挑選品學兼優者提供獎學金,送其到國內外名牌大學學習,並與政府簽約,畢業後為政府工作最少滿5年。在工作期間,若人才特別優秀,政府會給予提拔。這種遴選人才的方式,把遴選時間提前,為政府未來官員保證了人才儲備。

NUS:新加坡國立大學

而談到培養精英,必須提到的是新加坡強大的高校教育。新加坡國立大學和南洋理工大學兩所學校,在亞洲地區高校排名一直排名前二,並且還會相互競爭「亞洲第一」的地位,這得益於政府對他們的巨大投資。僅新加坡國立大學,每年獲得政府撥款2.5億新元,到2016年為止已得到政府50億新元的投資。