「我從3歲就在新加坡長大,這裡是我唯一的家。」

最近,一位17歲的緬甸籍男孩在Reddit論壇上發帖,引發新加坡網友關注。

他自3歲起就隨家人搬來新加坡,在這裡生活了14年,一直在本地學校念書,講一口流利的Singlish,參加學校活動、志願服務,幾乎與本地人無異。

但他有一個「不能說的痛」——多次申請新加坡永久居民(PR)都被無情拒絕。

「內心是新加坡人但出生就是外國人」

原文翻譯如下:

「我知道這個標題聽起來很「自以為是」,好像很傲慢。但這就是事實。

我今年17歲,3歲那年就來到新加坡,從那以後再也沒有離開過。

我的父母都是緬甸籍,也都是新加坡的永久居民(PR),但他們已經分居了,我一直跟媽媽住在一起。

不是說我是什麼國際學校背景,我從頭到尾都在本地鄰里小學和中學讀書。

如果你問我是不是「新加坡人」,我會說,我百分之百理解這裡的文化,也經歷了和本地人一樣的成長過程。

中學畢業時我O水準考了5分,現在在初院(JC)念書。

問題就在於:我到現在還是沒有PR。

我媽媽是DBS的高級開發工程師,我們家就是普通中產,住在組屋。

我的朋友們全都是新加坡人,真的也是我能遇到最好的朋友。

但我真的很害怕未來會發生什麼。

我媽媽已經幫我申請了很多次PR,但每一次都被拒。

今年,我準備自己提交申請。

每次我跟朋友講起這個煩惱,或者我媽媽跟她的朋友講,他們總是會說那句老掉牙的建議:

「你去當兵啦,當兵了就能拿PR了。」

Hello?我不是PR,外國人是不能當兵的好嗎?!

我真的聽到這句話都快瘋掉了。

說實話,我當然想當兵!

我最要好的朋友們都去服役了,新加坡是我唯一的家,我在這裡長大,這裡是我全部的生活。

如果能留下來,和我愛的人在一起,當兩年兵根本不算什麼。

我跟緬甸幾乎沒有任何聯繫。說實話,我對這個制度有點生氣。

因為我真的覺得,我跟我那些新加坡同學一樣「本地人」。

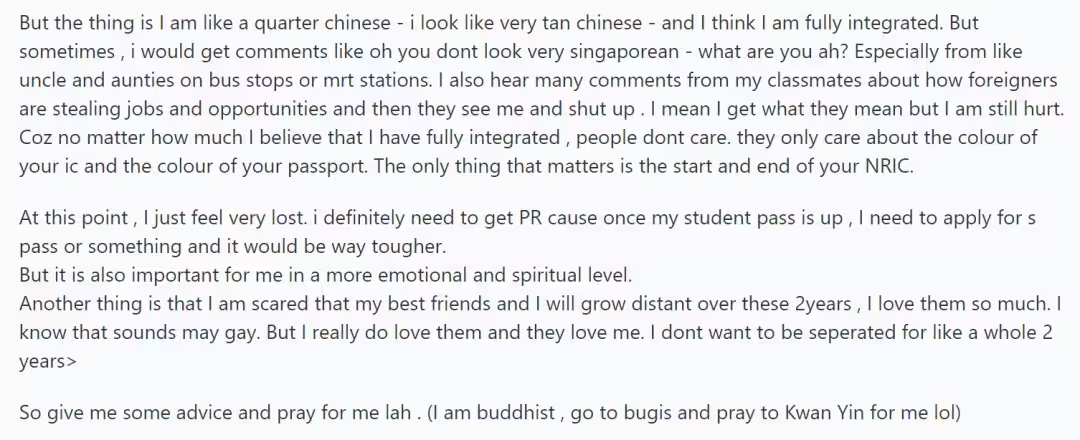

我長得像華人,其實我有四分之一是華人血統。膚色比較深,看起來就是「曬黑版的華人」。

我覺得自己已經完全融入了這個社會。

但還是會有人對我說:「你不像是新加坡人欸,你是什麼人啊?」

更難受的是,我有時候會聽到同學在聊說「外國人都來搶工作」之類的,然後他們會突然想起我,然後一臉尷尬地沉默。

我懂他們的意思,但我還是會受傷。

因為無論我多麼努力地融入,別人眼裡只有你的IC是什麼顏色、你的護照是哪個國家的。

在他們看來,只有NRIC的開頭和結尾才重要。

到現在,我真的感到非常迷惘。

我必須拿到PR,因為我的學生證很快就會過期,如果我還不能拿到PR,我就得去申請S Pass(工作準證)之類的東西,到時候會難很多。

但對我來說,這不僅僅是個行政問題,對我來說,這也是一個情感上、精神上的歸屬感問題。」

這個少年表示,母親多年來替他提交了好幾次PR申請,但都被無理由拒絕。

他不解:「我和其他本地孩子沒什麼不同,為什麼我就不能被當作『自己人』看待?」

他提到,身邊不少人聽說他的處境後,總會說一句:「你當兵就有PR啦!」

但他無奈回應:「Hello?我不是PR,外國人不能服兵役好不好?」

實際上,他非常願意服役:「我的兄弟們都去服兵役了,我也想一起上。我很願意為這個國家付出兩年,畢竟這是我唯一的家。」

被看作「外人」的痛,有時不在明面上

雖然他有華人血統,外表也不突出,但還是常常在街頭被問「你哪裡人?」——即便他從不覺得自己是「外國人」。

更讓他難受的是,當同學抱怨「外國人搶工作」時,會突然停下來意識到:「哎呀,他也是外國人欸……」那種瞬間的冷場,比任何歧視都更刺痛。

他說:「我再怎麼融入,也抵不過一張藍色IC或紅色護照的分界線。」

最怕的,不是身份,而是被「落下」

目前最令他焦慮的,是未來兩年無法服兵役、無法跟朋友「同步人生」。

「我最愛的朋友們要去服兵役了,我怕我們之間會慢慢疏遠……聽起來可能很『gay』,但我真的很愛他們,他們也很愛我。」

他的發帖結尾寫道:「我不奢求什麼了,只希望有人為我祈禱,哪怕一點點好運。」

網友建議:「試著自己申請PR吧」

評論區里,許多本地網友為他加油鼓勁,也提供了具體建議:

「你可以試著以學生身份自己申請,有些在JC念書的非華人都拿到了PR。」

「你可以去社區中心、養老院或做補習志願者,這些都能增加你的申請成功率。」

「你成長的經歷就值得尊敬了,希望有一天你能成為真正的新加坡公民。」

很常見,從小在新加坡長大,就是申請不到PR

以下是新加坡網絡上曾廣泛流傳的三則類似故事,也是「新加坡成長+身份難題」的真實寫照:

1. 馬來西亞籍女生:8次PR被拒,最後只好離開新加坡

一位大馬籍女生,在新加坡從小讀書至大學畢業,甚至曾在知名企業工作多年,卻始終無法拿到PR。8次申請、8次被拒,最終她選擇回國發展,並在LinkedIn寫下:「我真的努力愛這個國家過。」

2. 印度裔小提琴少年:拿獎無數,卻不被承認

印度裔少年自小在新加坡接受古典音樂教育,屢獲國際獎項,但在申請PR時屢屢碰壁。他父親無奈表示:「我們已經貢獻了全部青春在這裡,卻依然無法紮根。」

3. 中國媽媽+孩子組合:媽媽PR,孩子被拒

一位中國籍母親多年在新加坡任職護士,成功拿到PR。然而她年幼的孩子兩次申請卻都失敗。她質問ICA:「難道一個孩子會對國家有『威脅』嗎?」

像這樣的故事,不止是身份申請的悲喜劇,更是新加坡移民制度下的一面鏡子。對某些人來說,家是一張藍色IC;

但對另一些人來說,家是成長的回憶、語言的熟悉、和朋友的感情。

如果你也有類似的故事,歡迎在評論區留言或投稿給我們——你的經歷,值得被聽見。