芽笼士乃(Geylang Serai)位于新加坡东部的芽笼河一带,“芽笼”可能是19世纪初英国人抵达新加坡时居住在这里的一支马来原住民(Orang Laut)部落的名字,“士乃”则指19世纪后期附近种植园中种植的柠檬香茅草。

19世纪时芽笼河边就分布著马来村落,但最初人数并不多。1920年代后,随着新加坡城区的房租和生活成本不断增高,很多马来人开始向东部的芽笼士乃地区迁移,到1930年代时芽笼士乃已经成为人口稠密的郊区。二战结束后,更多的马来人定居芽笼士乃,这里成为了新加坡重要的马来社区。

芽笼士乃的马来巴刹(市场)可以追溯到1920年代,二战时曾被日本人改为游乐园,战后又恢复为热闹的马来巴刹,周边居住的马来人都会来这里购物。1962年新加坡启动芽笼士乃发展计划,1964年芽笼士乃巴刹正式落成,成为马来人购买新鲜蔬菜、肉类、熟食、服装和各种杂货的地方。2006-2010年间芽笼士乃巴刹再度重建,新巴刹由两层楼组成,面积更大也更干净。

自建成以来,芽笼士乃巴刹就是新加坡最大的马来市场,也是最能体验马来文化的地方。

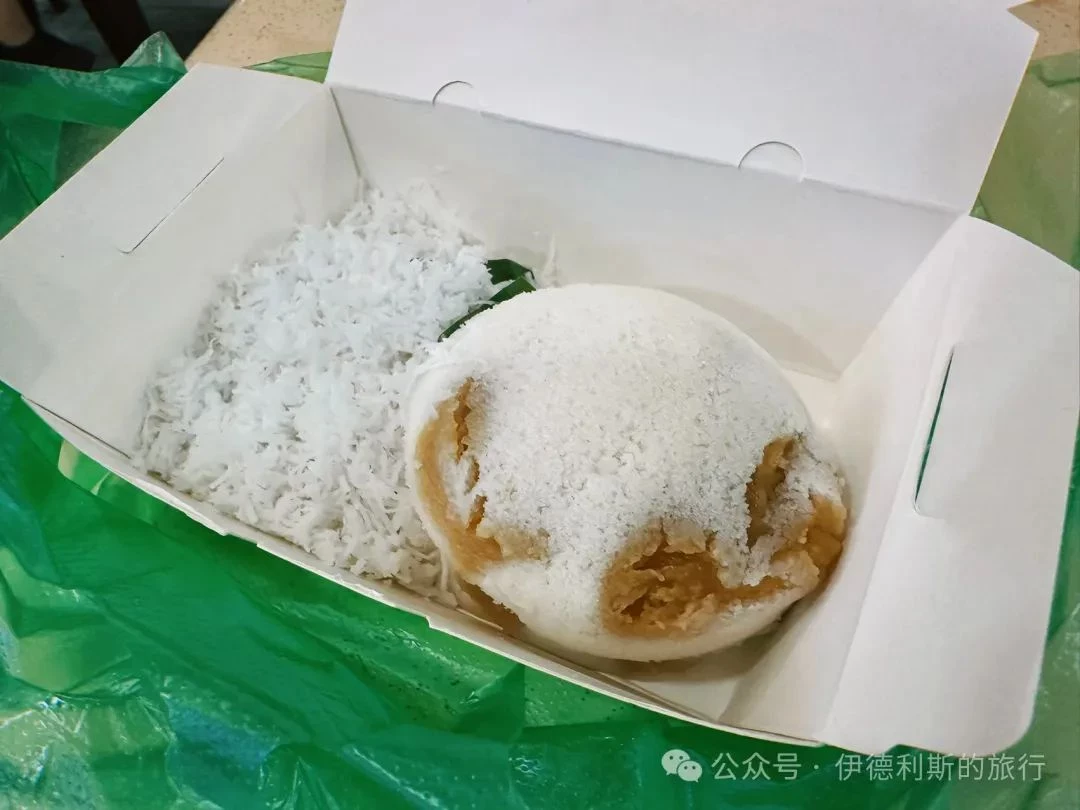

我们先在芽笼士乃巴刹一层的Haig Road Putu Piring吃了经典的马来街头小吃Putu Piring嘟嘟糕,他们家是开业于1985年的老店了。我们选了榴梿味的,真的是放榴梿肉进去。嘟嘟糕最早由福建移民带到南洋,制作时在米粉里面放花生碎、椰丝和棕榈糖,在一种专用的不锈钢模具中压制成型。

从一层往里走,就是卖各种传统马来水果蔬菜的地方,然后上二楼就是马来人买服饰的地方。

上到二层后,我们先去了马来粿摊位Kueh Talam Asli。Kueh Talam同样起源于印尼,Kueh就是“粿”,Talam是印尼语“托盘”的意思。Kueh Talam指的就是将米粉、椰奶和其他原料放入矩形托盘中蒸出的糕点。传统的Kueh Talam一般分为两层,制作时先将下层放入托盘,蒸到半熟后再放入上层。粿中的绿色是加了香兰叶汁,棕色是加了椰子糖,黄色是加了甘薯、南瓜或玉米,紫色则是加了紫薯或芋头。

另外巴刹里的这家Warong Keluarga也有特别多种马来传统糕点和小吃,下次有机会要尝尝看。

乌达Otak-otak是起源于苏门答腊岛巨港的一种特色鱼饼,用香蕉叶包鱼肉碎、木薯粉、椰蓉和香料后烤制而成。与印尼的白色乌达不同,新加坡和马来西亚的乌达会放辣椒、巴拉盏和姜黄粉等香辛料,因此一般是橙红色的。

煎蕊Cendol是一种南洋特色冰品,在刨冰上放香兰和糯米做成的粉条,再浇上椰奶和棕榈糖浆。在传统的爪哇饮食中,煎蕊一般只放绿色的香兰粉条,而不像新加坡和马拉西亚一样放红豆。因此芽笼士乃巴刹的这家煎蕊店为了显示自己的正宗,用英文、汉语拼音、泰米尔文和马来文注明店里没有红豆,也是一种有意思的文化现象。

除了马来摊位以外,芽笼士乃巴刹里也有清真印度和华人摊位,体现著新加坡文化的多元融合。

我们在巴刹二层非常火的摊位Rojak & Mee Siam品尝一下经典的南洋沙拉“罗惹(Rojak)”。罗惹据说起源于爪哇岛,原本是各种水果蔬菜配辛辣的棕榈糖浆,后来随着爪哇侨民传入印尼、马来西亚和新加坡各地,形成了多种不同的风格。

在新加坡罗惹主要分为水果罗惹(Rojak Buah)和印度罗惹(Rojak India),我们吃的这家就是印度罗惹。印度罗惹主要由泰米尔穆斯林的嘛嘛档售卖,有各种豆制品、鱼饼、天贝、黄瓜、牛肺、油条、鸡蛋等。顾客在窗口指出想要吃的东西,然后店员在后厨切碎、加热,再配上用红薯泥制作的浓稠、辛辣的甜酱,很受马来人的喜爱。

Kueh Talam Asli旁边是巴刹中唯一一家华人摊位,开业于1950年代的老店Chee Kong清汤。清汤里面可以加龙眼、番薯和白果,可以喝热饮也可以喝冷饮。吃多了辛辣的马来食物后喝一碗清汤非常爽口。

除了芽笼士乃巴刹以外,西边的海格路巴刹与熟食中心(Haig Road Market & Food Centre)也有很多马来美食。我们在第一家吃了最实惠的Mee rebus马来卤面,在黄鸡蛋面上浇了浓郁甜辣的咖喱汁,还放了柠檬、青辣椒、小鱼干什么的。