在新加坡,每10人當中有至少九人擁有一部手機。(海峽時報)

作者 王震宇

老話常說「沒錢萬萬不能」,但在科技當道的數碼時代,若把它改成「沒手機萬萬不能」,應該更為貼切,大部分人也能認同。

紅螞蟻日前曾介紹過,印度一些鄉村地區強制要求居民每天幾小時遠離手機,促進鄰里之間的交流,但在都市社會,這樣的要求有點強人所難。

新加坡就是個最好的例子。手機已成為國人主要的交流工具之一,單憑數據就能清楚反映這點。

數據分析機構Statista今年1月發布的報告透露: 去年新加坡的智慧型手機普及率預計已達到約93.74%,意味著每10個人當中,就有至少九個人擁有手機。

相比之下,2010年的普及率只有約19.86%,但自此每年的手機用戶人數快速增長。

去年8月,新加坡成為全球首個全國都有獨立5G網絡的國家。

正當手機已全面融入甚至主宰用戶的生活,各種勸阻你別花太多時間用手機、並適時懂得「放下」的研究和專家報告也頻頻冒出。

新加坡過去幾年的手機用戶人數快速增長。(聯合早報)

最近又有人跳出來語重心長地「勸世」,但這位人物來頭不小,以他的身份發言也挺奇妙,因為如果沒有他,我們現在可能也不會對手機如痴如醉:

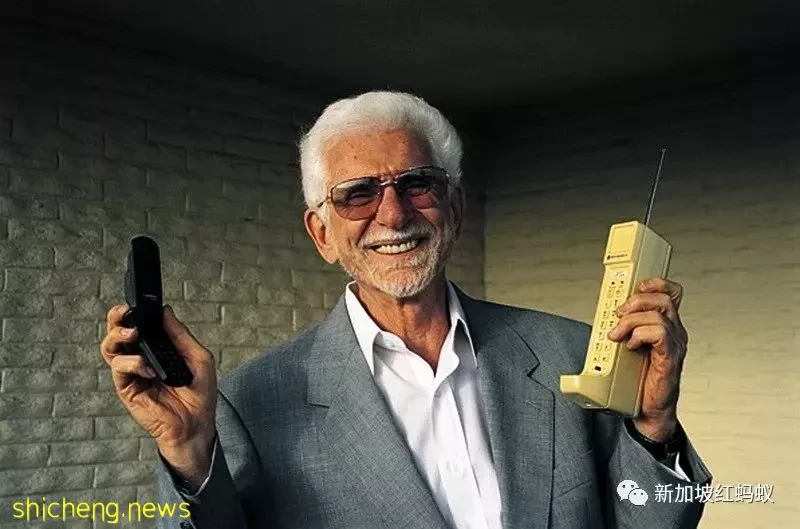

發明第一代手機、被譽為「手機之父」的94歲美國工程師馬丁庫珀(Martin Cooper)。

第一代手機原來頗有「分量」

先為蟻粉科普一下。

現在的手機機身輕巧、可放入口袋隨身攜帶,但第一代手提電話問世時,卻是十足的「重量級」。

上世紀60年代,加拿大電信公司貝爾(Bell)的工程師提出手提電話的概念。讓人驚喜也意想不到,60年代末已推出能讓用戶放在車上的電話。

對當時在美國電信設備公司摩托羅拉任職的庫珀來說,對手的產品還未正達到該有的流動性。

研發第一代手機的美國工程師馬丁庫珀,他左手握著的就是他和團隊研發的初代手機「DynaTAC」。(網際網路)

他在1972年底有了想法,決心要製作一個不管去到哪裡都能帶著的移動通訊裝置。

那個時期的市場也極具競爭力,庫珀就帶領了一組設計師和工程師,不分晝夜地研發了三個多月,要做出第一款真正代表手提電話科技的傑作,公司也為計劃投入了上百萬美元。

1973年3月底,庫珀和他的團隊研發出名為「DynaTAC」的手機。它的功能非常簡單,只能讓用戶通話。

庫珀告訴《法新社》:

「這款手機的重量超過一公斤,電池壽命僅有約25分鐘。這是因為手機不輕,你也無法握著它講電話超過25分鐘。」

DynaTAC手機推出後,售價十分驚人:

高達5000美元(約6640新元)!

今天的5000美元,差不多能購買三四部智慧型手機。

然而在1973年,這5000美元其實相等於今天的3萬3800美元(約4萬5000新元),這在當時可說是天價。但是,對於當年一些能負擔得起的消費者而言,卻又是前所未有的體驗,也能帶來巨大方便。

回首手機投入市場時,庫珀透露,最主要的顧客群之一是房地產經紀。

「他們需要帶顧客看房子,但不能同時接聽新客戶的來電。有了手機,他們就能同時做這兩件事,效率提高了。」

手機之父:不了解現代人對手機的痴迷

第一代手機問世至今已有50年。(海峽時報)

算一算,距離第一代手機的研發,至今已有50年。 原本只能打電話的「大哥大」,演變成現在有多種功能的智慧型手機。有趣的是,手機之父也緊跟時代潮流。

他目前擁有最高端的蘋果iPhone手機,每當市場出現新手機,他也會立即試用看看。

後輩對手機的依賴他全都看在眼裡,但自己則專注於手機的幾項主要功能,包括查閱電郵、看照片、觀看視頻、以及遙控他的助聽器等,比較不那麼複雜。

他也坦言,如今的手機除了傳統的功能,還有上百萬種手機應用,似乎有點太多了。

「我永遠無法明白,我的孫子和曾孫使用手機的方式。」

庫珀也留意到,公眾機不離手的程度相當嚴重,尤其是那些低頭族。

「每當我看到有人過馬路時,一直緊盯著手機,我就會感到難過。他們簡直是瘋了。」

話雖如此,庫珀認為現代人「不可自拔地凝視」手機的時期不會持久,因為「每個世代的用戶會變得越來越聰明,會懂得如何更有效地使用手機。」

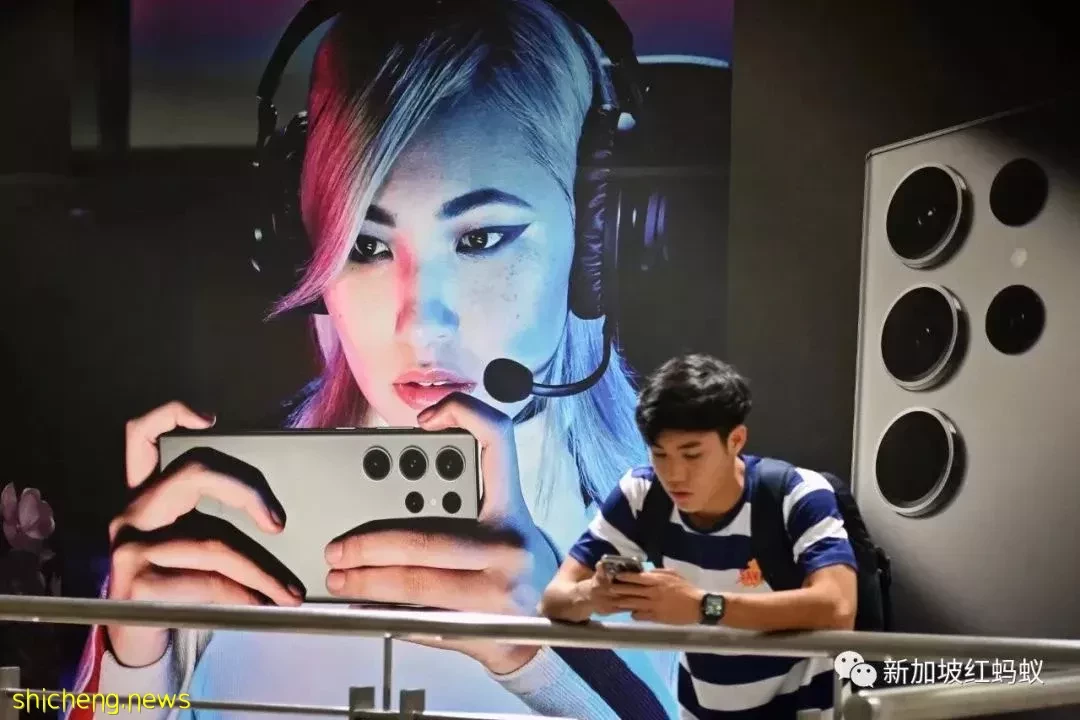

庫珀留意到,一些手機用戶機不離手的程度相當嚴重,如過馬路時視線也離不開小螢幕。(海峽時報)

作為手提電話的發明者,庫珀如何看待手機未來的發展?

他說,當時他和團隊研發手機時,就知道它能改變世界,而現在全球的手機訂閱比人口還多,間接印證他們的遠景。

「往後我們可預見到,手機除了可以改變教育,也能讓醫療業出現變革。現在聽起來有些不可思議,但再過一兩個世代,我們搞不好就能藉由手機的科技戰勝病毒。」

「手機已成為一個人的延伸體,它能做到許多事情,而從這個角度來看,(手機的技術)仍只屬於初步階段,我們只是在剛剛開始了解它的功用而已。」

一方面發出「看到大家緊盯手機會感到難過」的感嘆,一方面又不假思索預測手機將以不可思議的方式改變世界。這兩種言論皆出自「手機之父」,所體現出來的矛盾與科技帶給我們的便利與「副作用」不謀而合。

唯一不變的是,今後要在使用手機和過度依賴它之間取得完美平衡,難度只會越變越高。