本地膽結石患者呈年輕化趨勢 食物調理可改善情況

本地的膽結石患者呈年輕化趨勢,有數據顯示本地10%到15%的人口有膽結石,不過並不是所有人都需要接受治療。通過一些食物調理,也會讓情況有所改善。以下一些畫面可能會讓你感到不舒服。

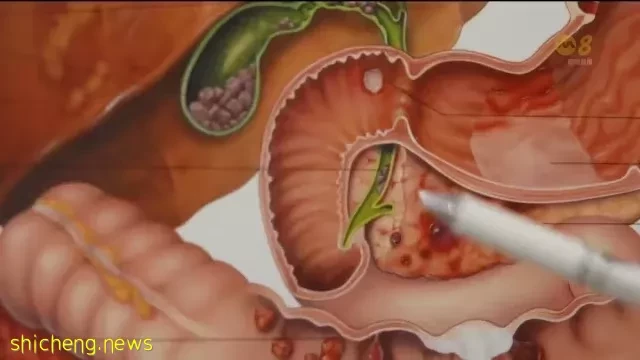

膽囊里的膽汁幫助分解食物脂肪。成分包括膽固醇、水、膽鹽和膽紅素等。它們一旦不平衡,膽汁會變濃稠進而硬化成結石。不平衡的成因雖無法確定,但已知的高風險因素包括高膽固醇,地中海貧血症、年過40經常腹脹氣及女性。

外科顧問醫生黃慶豐說:「最近幾年我們看的病人的有年輕化的趨向,在20、30歲就有膽囊結石的問題,這些應該跟他們的飲食有關係。」

膽囊結石通常沒有症狀,做超聲波檢查才會知道。醫生說沒有症狀通常無需治療。可在生活和飲食上做調整。

營養師鄭子豪表示:「必須控制自己的飲食,減少膽固醇、減少油脂類的攝取,也必須少糖而且增加多一點可溶性纖維。」

可溶性纖維主要存在於口感較軟嫩,加熱後變黏稠的五穀類、豆類,常見的包括燕麥、羊角豆,茄子等。茄子低脂、高纖維適合患者治療期攝取。不過茄子有很多孔隙和水分,加熱後水分蒸發,油就會進入。廚師建議把茄子蒸軟再煎,就不會吸太多油。

茄子本身富含礦物質、維他命,還有很多的可溶性纖維。可溶性纖維可以幫助膽囊排出膽汁,減少膽汁在膽囊里的濃度,進而降低結晶和結石的風險。

營養師也建議膽結石患者減少糖分攝取,過多糖分也會造成膽固醇積累。醫生說膽結石最常見的症狀是腹脹和肚子右上方痛,有時疼痛會穿透到背和右肩。通常會在吃了食物15分鐘或半小時後,有時會延續一兩個小時。油膩食物會加重疼痛。很多人會誤認為這是胃疼。

黃慶豐表示:「其實它跟所謂的胃痛不同。如果是吃飯之前的痛通常是胃痛,如果在吃飯過後,這個痛通常是膽囊結石的痛。」

醫生提醒,如果膽結石導致疼痛卻不治療,可能會阻塞膽囊出口,引起發炎。若結石掉入膽管,導致膽液倒流,引發黃疸,排便呈白色,排尿很黑,需馬上治療。如果膽囊發炎,失去收縮的功能,就需要進行微創手術切除。