近日,來自來自新加坡南洋理工大學和陳篤生醫院 (TTSH) 的新加坡科學家和臨床醫生團隊們開發出了人體動脈血管壁的 3D 模型,被認為是能夠對未來研究人類血管和人體結構產生幫助。

人體血管3D模型

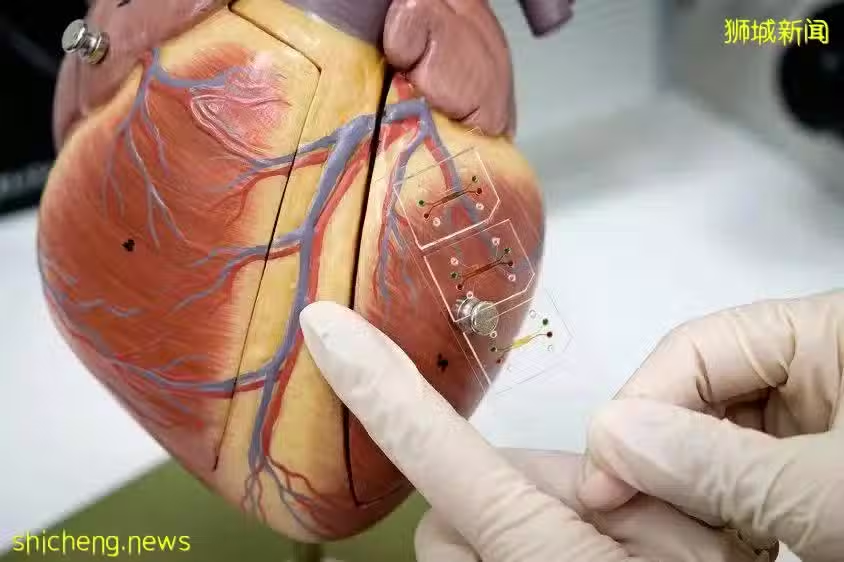

近日,來自來自新加坡南洋理工大學(NTU)和陳篤生醫院 (TTSH) 的新加坡科學家和臨床醫生團隊們共同開發出了可視化的人體動脈血管壁的三維 (3D) 模型。該模型被稱為「arterial wall-on-a-chip」,它將幫助研究人員更好地研究動脈粥樣硬化(即膽固醇和炎症細胞在血管壁上形成斑塊,導致血管狹窄和收縮血流,導致心血管疾病)等一系列心腦血管疾病。

模型示意圖

心腦血管疾病是心臟血管和腦血管疾病的統稱,泛指由於高脂血症、血液黏稠、動脈粥樣硬化、高血壓等所導致的心臟、大腦及全身組織發生的缺血性或出血性疾病。

這是一種嚴重威脅人類,特別是50歲以上中老年人健康的常見病,具有高患病率、高致殘率和高死亡率的特點,即使應用目前最先進、完善的治療手段,仍可有50%以上的腦血管意外倖存者生活不能完全自理,全世界每年死於心腦血管疾病的人數高達1500萬人,居全球各種人類死因首位。在新加坡,每年約有三分之一的人死於心臟病或中風。

血管

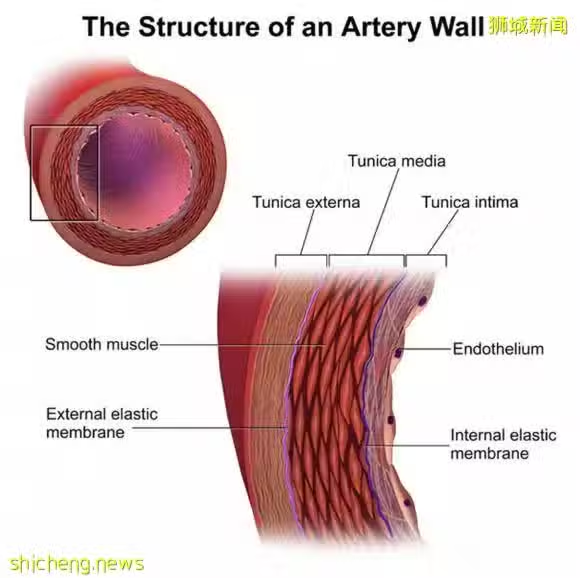

這個3D模型就像一個三明治。它包括血管平滑肌細胞的三維培養,中間的軟凝膠層,以及排列在心臟和血管內部的一層內皮細胞。這最後一層控制著血液和周圍組織之間的分子交換。

該團隊使用這種新的微流控晶片,模擬動脈壁的橫截面,來研究氧化應激對血管的影響,這通常是由高膽固醇(高脂血症)和炎症等情況引起的。當自由基和抗氧化劑的不平衡時,人體就會發生氧化應激。自由基是在身體的自然代 謝過程中產生的,而抗氧化劑通過中和這些自由基來保護細胞和組織。

這項研究被發表在相關期刊 「Lab on a Chip」 上,研究發現,隨著氧化應激的增加,動脈中層的平滑肌細胞向內移動,導致動脈內部內皮層的炎症(見下圖:動脈牆的結構)。內皮層上還有更多的 「壞膽固醇」 (bad cholesterol)或低密度脂蛋白(LDL)膽固醇和免疫細胞(white blood cells)的積累,這有助於動脈粥樣硬化期間的血管硬化和斑塊生長。

動脈牆的結構

這是學界第一次在3D模型中觀察到上述影響,因為之前對動脈粥樣硬化的研究是使用動物模型或二維(2D)細胞培養進行的,這並不能完全揭示平滑肌細胞與內皮層之間的相互作用。

該研究是由NTU機械與航空航天工程學院助理教授Hou Han Wei和陳篤生醫院內分泌學高級顧問、李光前醫學院副教授Rinkoo Dalan帶領的跨學科團隊與NTU材料科學與工程學院助理教授Dalton Tay等共同合作完成的。

已發表文章

相關評價

該研究的主要作者之一,NTU的Hou Han Wei助理教授說:「我們的 「arterial wall-on-a-chip」 模型可以幫助臨床醫生更好地了解動脈粥樣硬化開始時血管功能障礙的基礎生物學和條件,及其進展中所涉及的不同過程,從而可以制定出早期干預動脈粥樣硬化的新策略。」

Hou Han Wei助理教授

另一位主要作者,NTU李光前醫學院的Dalan副教授表示,亞洲擁有全球最高的心腦血管疾病致死率,「儘管在治療方面取得了顯著進展,但與動脈粥樣硬化相關的死亡率和發病率仍然很高。在患有糖尿病和高血壓等多種疾病的典型患者中,了解動脈粥樣硬化的疾病機制和過程的需求尚未得到滿足。這種動脈血管壁晶片的開發使我們能夠研究不同條件下動脈粥樣硬化的過程、治療方案以及藥物組合可能產生的影響,這將具有廣泛的應用前景。」

*本文圖片來源:NTU官網,Lab on a Chip Blog,Nature

參考文獻:

1. "Singapore researchers develop novel 3D model to study vasculardiseases" NTU Media Release;

2. Paper titled: 「A novel human arterial wall-on-a-chip to study endothelial inflammationand vascular smooth muscle cell migration in early atherosclerosis」, published inRoyal Society’s Lab on a Chip, Issue 12, 21 June 2021.https://doi.org/10.1039/D1LC00131K