看完醫生卻不滿意醫生的態度,甚至覺得醫生誤診或開錯藥,蟻粉會去投訴嗎?

如果是在新加坡,你可要做好心理準備,案件不會那麼快解決。

據《海峽時報》報道,負責監管本地醫生的新加坡醫藥理事會,在處理投訴醫生的案件方面是出了名的「慢工出細活」。

平均每起投訴案件需要18至22個月才解決,有的甚至拖了七年。

不過,醫理會絕不是在刻意偏袒醫生。

前官委議員、新加坡醫藥協會會長陳藝旋醫生指出,隨著醫療護理日趨複雜,加上病患的期望提高,針對醫生的投訴也逐年增加。

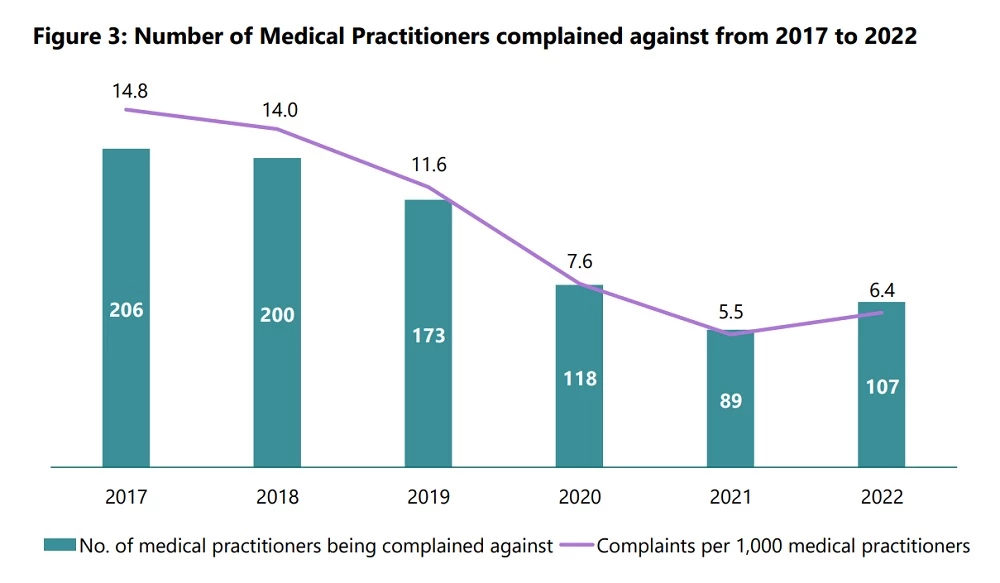

醫理會的最新數據顯示,2022年有107名醫生被投訴,高於2021年的89名。

(新加坡醫藥理事會報告截圖)

當中,最多投訴跟這幾方面有關:

失職或專業疏忽(22起)

過量或不當配藥(15起)

醫生態度無禮或溝通欠佳(15起)

誤診(12起)

提供不必要或不恰當的治療(7起)

醫生不是神

根據投訴的性質,調查和審訊過程可能很漫長,甚至耗時數年。

陳藝旋直言,醫生被病患投訴或面對紀律審訊時,可能承受巨大的焦慮和壓力,多數都不願向家人或朋友傾訴。

「等待審訊結果是個痛苦的過程,但被投訴的醫生每天還得如常工作,這對心理健康的影響可想而知。」

婦產科兼泌尿專科醫生鍾耀倫說,針對同樣的罪行,醫生所受的懲罰往往比非醫護人員更嚴厲,甚至還沒定罪就被媒體大肆報道,病患也可能在社媒上申訴不滿。

「即使涉案醫生最後無罪釋放,他們可能已失去家人、朋友和病患的信任,那種心理創傷是無法想像的。」

層層把關反而拖慢了過程

蟻粉也許會問:

不就是一宗投訴案件嗎?早點解決對醫生和病患都好,何必拖那麼久?

這是因為醫理會接獲的病患投訴,全都由投訴委員會調查並決定該如何處理,因此積壓了大量未處理案件。委員會有時需要長達兩年或更久,才得出結論。

投訴委員會調查結束後,輕者將收到警告信,重者則轉交紀律審裁庭展開進一步審訊。

在等待審訊結果時,被投訴的醫生每天還得如常工作。(ALAMY)

為提高效率並確保裁決的獨立性,衛生部已成立新的紀律委員會,專門處理須正式調查的案件。

投訴小組則成立調查委員會進行初步審查,在三個星期內篩選出瑣碎或無理取鬧的投訴,再決定是否受理或調解。

這意味著,醫生和病患在三個星期內就會知道案件可否以調解方式處理,既能讓醫生專心看病,也能儘早對病患有個交代。

不過,醫理會數據顯示,每年僅2%的投訴案件是以調解方式解決。

文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝於2020年在國會上通過醫療註冊(修正)法案時強調:

「如果投訴遲遲未處理,醫生和病患雙方的立場就會固化,態度更加強硬,很快就會演變成敵對的情況,因此調解要趁早。」

調解要趁早,對醫生和病患都好。(ALAMY)六年為限 過了就別想再投訴

病患也必須在事發後的六年內提出投訴。一旦錯過了投訴期,只有那些被視為可能危害公眾利益或安全的案件才能獲處理。

衛生部解釋,遇到超過六年的投訴案件,涉案醫生不太能為自己辯護,因為他或許已經記不起投訴案件的細節,也找不回相關文件作證。

新加坡醫藥理事會主席徐炎青教授今天(10月17日)致函《海峽時報》回應時透露,自從新法案在去年7月生效後:

2022年接獲的投訴案件有70%在一年內結案,比起2018年的23%已大幅改善。

當中超過三分之一的案件,在兩個月內就獲得解決。

徐炎青指出,一些較複雜的案件仍須徵詢專家證人的意見,或有待警方和驗屍官完成調查後才可繼續研訊,因此需要較長時間審理。

但他保證,只要調查過程中有證據顯示公眾安全受到威脅,醫理會必定迅速對涉案醫生採取臨時限制措施,以保障病患權益。

兩年還算迅速嗎?

從2017年至今,已有13名醫生被施以臨時限制條件。其中一人是在私人救護車服務公司擔任臨床主任的康沈源醫生。

康沈源醫生在一家私人救護車服務公司擔任臨床主任。(海峽時報)

2021年6月,康沈源負責把一名67歲的新加坡籍冠病患者,從印度尼西亞峇淡島護送回新加坡。

這名患者同時患有癌症和心血管疾病,當時被安置在可攜式的移動隔離裝置中,但他在抵達國家傳染病中心的半小時後就宣告死亡。

事後,衛生部向醫理會投訴康沈源,指他是護送患者的唯一一名醫生,卻沒有密切監測患者的健康狀況。

衛生部也說,在患者被送往國家傳染病中心的路上,康沈源並未告知救護人員他是醫生,還坐在救護車前座,沒有陪伴在患者身邊。患者在途中病情惡化,康沈源卻未能及時提供援助。

今年7月,醫理會裁定這不只是一時疏忽,決定對康沈源採取臨時限制措施,規定他在接下來18個月內不得參與任何醫療護送服務。

不知蟻粉讀了這則新聞,是否與紅螞蟻有同感:

衛生部早在2021年6月已向醫理會投訴康沈源,醫理會卻在2023年7月,也就是超過兩年後,才對他施以臨時限制條件。

如果保障公眾安全是當務之急,不是應該更早祭出限制嗎?