在2019年4月的一次中美貿易會談中,特朗普突然冒出一句題外話,認為現在幾個大國的軍費開支太多,建議中國、俄羅斯和美國都消減軍費開支。在場的中國副總理劉鶴也表示了贊同的態度,認為這是個好主意。

其實,中國早已用行動回答了特朗普提出的消減國防開支問題,鄧小平早就在中國的改革開放中說,要抓住難得的和平機遇,發展經濟。並且果斷實行了「百萬大裁軍」,這也是改革開放中最大的「成果」之一,不僅使中國得到了實實在在的實惠,也樹立了中國永遠「不稱霸」的良好形象,只不過宣傳的比較少而已。

當然大國能否消減軍費開支小民沒有「發言權」,就新加坡能否也消減國防開支談一點個人看法。

軍費開支過多的負擔

新加坡的軍費開支約占GDP的5%左右,新加坡的年GDP3000多億美元,GDP的5%左右約150億美元,新加坡常住人口500多萬,有新加坡國籍的只有300多萬人,軍隊主要是保護本國國籍人的,按300多萬人口計算,每年人均僅僅國防開支高達約5000美元,摺合成人民幣約每人每年3萬多元,也就是說,新加坡人每年用於國防開支高達三萬多元人民幣,十年就是三十萬。建國五十多年,這個數字更是驚人,當然十年前新加坡的GDP沒有3000多億美元,但是也不少了。這還不算人人必須要服兵役的負擔,特別是正在考大學的莘莘學子,必須中斷兩年的學業,這對拔尖人才的培養損失極大,筆者曾經建議過:對中學的特優生網開一面,實行豁免兵役的特殊政策,現在還沒有採納。

目前,新加坡有現役軍人7萬多人,如發生戰爭,能夠動員約20多萬人。在全世界,目前新加坡的人均軍費開支名列前茅,約在第四位左右,而這一地區軍事對抗並不突出。

另外,新加坡由於面積太小,原來只有500多平方公里,經過多年的填海,現在也只有714平方公里,軍事訓練演習不得不安排在外國進行,如澳大利亞、紐西蘭、以色列以及中國的台灣地區等地方。

不但要「處處求人」,而且還可能引發「其他矛盾」,如新加坡的部隊多年在以色列進行軍事培訓,一直不敢「聲張」,深怕被「鄰居」知道,因為「鄰居」都是「穆斯林」國家,與以色列「勢不兩立」。在台灣地區的軍事培訓,也引起大陸的「不滿」,曾經發生了「裝甲車被扣」的事件。最令人疼心的是,在軍事訓練中,還發生了幾起事故,有幾個年輕的軍人犧牲了,他們沒有犧牲在戰場,卻犧牲在和平環境中。

可以說新加坡目前基本上政治問題、經濟問題都不大,而「國防問題」、「外交問題」卻很費心。國防問題倒不是軍費的開支多少,反正新加坡「富裕」,錢不是「問題」。而主要是軍事培訓必須要「求人」,外交問題是「選邊站」,雖然新加坡一直在強調自己沒有「選邊站」,但是常常「被選邊站」,儘管新加坡一再強調,新美關係只是「朋友」,不是「盟友」,而中國很多人就認為新加坡是美國的「小跟班」。

軍隊的主要目的

新加坡的這筆錢花的「值不值」? 首先從軍隊的主要目的談起,筆者認為軍事開支的主要目的無非就以下幾種:

一是「抗擊外國侵略」;

二是防止「內亂」;

三是自己想「擴張」;

四是參與國際「維和」;

五是提高「話語權」;

六是「反恐」;

以及應對其他突發事件等等。

其中第二、第三的問題,基本上在新加坡不存在,「內亂」的問題,在「馬共」的存在時代比較突出,現在已經「翻篇了,一切都過去了」。

想對外「擴張」的問題新加坡更不存在,因為新加坡是「被迫」獨立的。新加坡有兩個「國慶日」,一是在1959年,英國將政權「和平過渡」,新加坡從「殖民地」成為獨立的國家。

二是在1963年,新加坡加入馬來西亞聯邦,1965年被馬來西亞「踢出來」了,不得不「獨立」,還會擴張「侵略」別的國家嗎?

四是參與國際「維和」,這個問題新加坡只是「盡義務」,出多出少可以量力而行,軍隊多就多出,軍隊少就少出,不影響新加坡的安全。

五是提高「話語權」,這對新加坡來說,只是「面子」問題,不值得花那麼大的「代價」來「買面子」。

六是「反恐」,現在雖然「恐怖分子」活動猖獗,但是殺雞不必要用牛刀,對預防「恐怖分子」不需要正規軍,只需要「反恐警察」就行了,所以沒有必要建立強大的「正規軍」,飛機、軍艦、坦克、裝甲車等等是用不上的 。

新加坡沒有「敵人」

新加坡的國防開支主要還是用於第一個問題:「抗擊外國侵略」。這個問題首先要分析:當今世界上,誰會「侵略」新加坡?

首先分析一下國際形勢,二戰後由於和平發展成為世界潮流,地球成為一個「地球村」,世界經濟越來越走向「一體化」,你中有我、我中有你,大規模的世界大戰發生的可能性極小。

新加坡目前是全世界最安全的國家之一,500多萬人口,其中150多萬是「僑民」,這些人都是新加坡與世界各國人民的友誼「橋樑」;另外世界500強中許多企業,都在新加坡有投資,新加坡還是世界的金融中心之一。

我們的朋友遍天下,用在新加坡身上還是比較合適的,新加坡的護照免簽全世界第一位。如果誰「侵略」新加坡,一定會引起全世界的「公憤」。

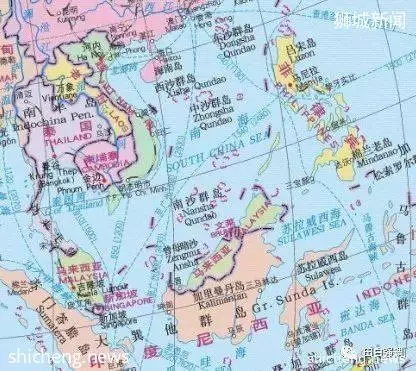

雖然從局部上看,由於民族之間的矛盾,局部地區一直不得安寧,如「巴以的中東戰爭」「印巴戰爭」「敘利亞內戰」等等,但是這些地區戰爭對新加坡的影響也極小。

從全世界範圍來看,世界上三大軍事強國:美國、中國和俄羅斯和新加坡的關係都很好。

先說美國,新加坡曾經是英國的殖民地,經過「和平演變」獨立後,新加坡還沒有建立自己的軍隊,所以新加坡多次挽留英國軍隊還駐軍新加坡,英國怕負擔太重,堅決要撤軍,新加坡只好讓英國軍隊撤回,不得已建立了自己的軍隊。後來由美軍「填補」了這一空白。現在新加坡還有美軍的軍事基地,而且美國在新加坡有大量的投資,多年是新加坡的外來投資第一位,所以不存在美國會「侵略」新加坡的問題,可以說不但美國不會「侵略」新加坡,甚至在其他國家「侵略」新加坡時,美國還會出面來「保護」新加坡。

再說俄羅斯,新加坡與俄羅斯的關係一直很好,在中國開展對越自衛反擊戰之前,1978年,鄧.小平特地出訪了新加坡,要東南亞的國家警惕蘇聯的對外擴張問題。李光耀明確回答,東南亞的國家不擔心「北極熊」,而是害怕「中國龍」,因為「北極熊」離東南亞遠,而且不存在領土糾紛;而「中國龍」離東南亞近,與東南亞有的國家還存在領土糾紛。蘇聯「分裂」後,俄羅斯其軍事力量與前蘇聯已經不可同日而語,原來的制度、意識形態都發生了一些變化,原來的「東風壓倒西風」的「冷戰」,基本上已經不復存在了,俄羅斯與東南亞的國家也「相向而行」,不論從軍事力量和意識形態,以及地理位置等等方面來看,俄羅斯「侵略」新加坡的可能也幾乎為0。

第三說中國

中國越發展、越強大,從國際上大環境來說,新加坡就越安全;同時從地理位置小環境上來說,新加坡就越「尷尬」。

新中關係在上層來說是非常好的,鄧.小平曾經說過:向新加坡學習;習.近平也說過:在新加坡學到的東西,比其他任何國家都多;李.克強在今年訪問新加坡時,三次感謝新加坡...

在經濟發展上,新中更是「雙贏」,改革開放以來,新加坡的原副總理吳慶瑞,曾經擔任中國的「特區辦」顧問;新加坡在蘇州、天津、重慶等地方,創辦了多種形式的開發園區;中國的許多大型企業,都有新加坡的股份...

可以說對中國的改革開放,新加坡是「功不可沒」的,所以在2018年,中國紀念改革開放40周年時,李光耀被授予外國友人「友誼獎章」。

新中關係,筆者認為是「母女關係」,港澳台是中國的「兒子」,新加坡就是中國的「女兒」,女兒在小時候就「抱給人家了」,長大又跟「黑老大」跑了,現在是「漂流在外」,想回娘家也回不來了。

周恩來曾經對李光耀說,新加坡是一個華人為主的國家,為什麼還要「反華」?李光耀回答說:「我如果和你們「同聲同氣」,鄰居就會把我踩死,那時周先生卻救不了我。」因為周邊多次發生屠殺華人事件,中國都「愛莫能助」。

周恩來還說,新加坡大可不必擔心中國會「接管」你們,我們有那麼多人口、那麼多土地需要管理,何必還要增加一個新加坡來「增加負擔」呢?可見,中國是不會「侵略」新加坡的。

再說新加坡的「鄰居」

新加坡的「鄰居」,主要是馬來西亞和印度尼西亞,馬來西亞前面已經說過, 新馬曾經是一家,新加坡「白送」給馬,馬都「不要」,還會「侵略」新加坡嗎?

中國人很多不理解,馬來西亞為什麼嘴邊上的一塊「肥肉」不要?這主要是由於馬國的「特殊國情」造成的,馬國人奉行的是「馬來人至上」的政策,華人雖然在馬國經濟上挑大樑,在政治上卻受「歧視」,是「二等公民」。

如果與新加坡合併後,華人的比例就會增加,「馬來人至上」的政策就會受到「挑戰」,甚至會出現在政治上也是華人「當家」的現象。就像中國的元滅宋、清滅明一樣,少數民族被漢族「同化」的現象。新加坡併入馬國,也可能導致馬來人被華人「同化」,成為一個華人執政的國家。

另外,新加坡併入馬來西亞後,馬來西亞的領導沒有對新加坡領導的「任免權」。如當時馬國的首相東姑,想換掉李光耀,派他的人參加競選,沒有選上。反來害怕李光耀到馬來西亞競選馬來西亞聯邦的首相。後來又想把李光耀派駐聯合國代表,李光耀也不聽他的。新加坡還堅決反對「馬來人至上」的政策,這也受到馬來人的反對,使民族矛盾激化。加上當時的馬共影響較大,所以馬來西亞當時決定「和平分家」。

一個國家給你你不要,近年來馬國卻為個別小島與新爭論不休,為爭小島而對簿公堂,關鍵是小島不影響馬國的「馬來人至上」的政策,而併入新加坡就會「撼動」「馬來人至上」的政策。

當時激烈反對他們合併的國家就是印度尼西亞,因為印度尼西亞不願意看到身邊出現一個「強大的鄰居」。和平合併,他反對無效,如果馬國採取武力「合併」,印度尼西亞不會「坐視不管」的。

相比較汶萊面積比新加坡大,軍事力量沒有新加坡強,還有大量的石油資源,而且人口很少,只有40多萬人,軍隊更少,只有7000多人。在文化上,也是穆斯林文化為主。馬來西亞與新加坡還隔著一條柔佛海峽,而汶萊的領土除了面臨南海的外,基本上在東馬的包圍之中,這麼小的國家領土還被馬來西亞分為兩塊,一小塊在是「飛地」,全部在馬來西亞的包圍之中。馬來西亞不會「侵略」汶萊,所以更不會「侵略」新加坡。

「新馬一體化」是「利益最大化」

1963年,新加坡與馬來西亞組成一個國家,1965年,新馬分家。進入新世紀後,新加坡又曾經提出過要回馬來西亞,雖然被馬來西亞以「條件不成熟」拒絕,但是從兩國人民的根本利益出發,新馬一體化是「利益最大化」。

每天新馬國界上都有幾十萬人員往來,過關是經常等候幾個小時,2019年春節期間,還出現了在新馬國境線上等候過關來旅遊的「中國大媽」,由於時間過長,竟然在兩國邊境大跳「廣場舞」的奇葩現象。 至今,新馬「一體化」的道路,並沒有完全「封死」,分久必合合久必分,等待「條件成熟」時,如果「新馬一體」,不但造福廣大的新馬人民,而且會「一勞永逸」解決新加坡的軍費問題了。

印度尼西亞與新加坡文化差別大

印度尼西亞與新加坡文化差別大, 它是東協最大的國家 ,它會不會「侵略」新加坡呢?這種可能性也是極小。印度尼西亞是一個以伊斯蘭文化為主的國家,而新加坡是以華人為主的國家,兩個國家的文化差別很大。

與印度尼西亞相連的有一個國家就是東帝汶,與印度尼西亞的西帝汶都在一個帝汶島上,曾經印度尼西亞用「武力」侵占了東帝汶,但是受到了國際輿論強烈譴責,終於按國際慣例,實行公投,東帝汶人民公投後獨立,現在還沒有加入東協,今後有可能加入東協。 印度尼西亞與東帝汶國土連在一起用武力「侵略」都行不通,它與新加坡相隔一個馬六甲海峽,如果它想「侵略」新加坡,國際上肯定不會答應的。

與其類似的鄰居國家 ,如伊拉克和科威特,伊拉克曾經侵略科威特,雖然科威特打不過伊拉克,但是國際上不可能「不管」,結果只能是「搬起石頭砸自己的腳」,在國際社會的干預下,伊拉克的薩達姆政權被推翻。

新加坡的「尷尬」

新加坡的「尷尬」,第一是夾在中美之間的「尷尬」;第二是夾在中國與東協之間的「尷尬」。

由於中新之間的「特殊關係」,中新關係不可能不受到中美關係的「影響」,中美關係好,中新關係會「更好」;中美關係不好,中新關係也「不會壞」。

對中美關係,鄧.小平說的很好:中美關係,好也好不到哪兒去,壞也壞不到哪兒去。中美之間直接發生戰爭幾乎是不可能的事情,但是沒有矛盾、衝突也是不可能的。