時至今日,新加坡經濟充滿活力,在全球競逐中舉足輕重,但它仍然是一個充滿悖論的國度:儒家學說與亞當斯密理論的奇異混合體。實行權威主義的憲政民主體,崇尚個人成就與自強自立,但又強調個人對家庭及社會的責任。

國家的凝聚力建基於一個多種族、多語言的世俗社會。新加坡表面上沒有太過掩蓋族群間的差異,更多的是通過讚頌多元文化帶來的豐富性,嘗試創生一種專屬於新加坡人的認同感和特定的價值觀。

李氏沒有採取大多數新生國家創立國家意識的方式——大力提倡本土人口占絕大多數的族群的文化——這其中或許不免有政治的考量。基於新加坡獨特的歷史與地域環境,導致採取這一策略可能會激起華人沙文主義。

南洋大學的興衰很大程度上映射了新加坡當局的這種策略。1955年南洋大學創立後,一度被視為新加坡當地中華文化的圖騰,但在很長時間內,南洋大學的學生,不但學歷得不到承認,政治與經濟也都受到極大的遏制。1980年,南洋大學終於被迫關閉。

這種自上而下對南洋大學予以「特殊關照」的政策,對於消除同情北京政府的情緒,無疑具有最直接的效果;甚至在很大程度上推動切斷了華人群體與母國之間聯繫的文化根基。

拋開民族情結,李氏的執政思路無疑具有極強的標本意義。作為一個與周邊國家有著千絲萬縷聯繫的弱小島國,要實現獨立發展空間,首先需要創生一種專屬於新國家的認同感。

因此,保存至今的各大族群的聚居區,更多的只是新加坡政府宣導文化融合與獨立的表征。成了當地人基於愈發微弱的族群慣性,回望文化根源的一個去處。

喧鬧依舊,物是人非。

1

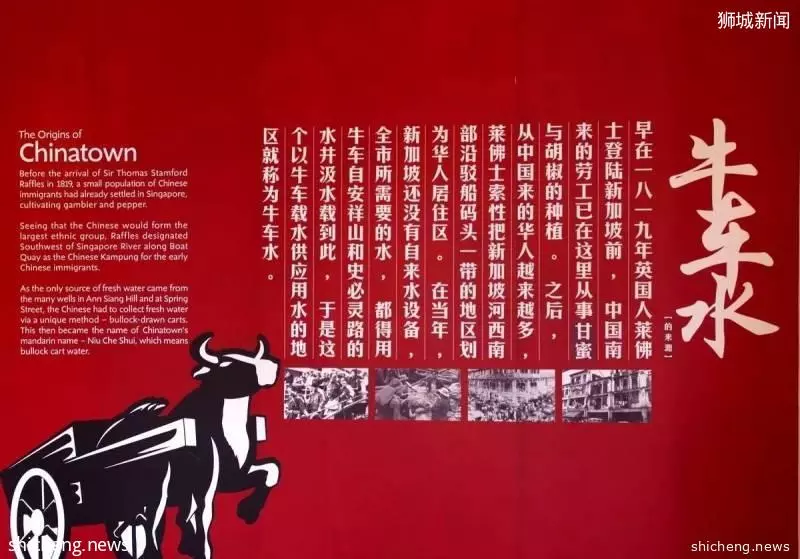

牛車水,早期華人聚居區

牛車水,新加坡的唐人街。1819年英國人萊佛士登陸新加坡之後,從中國南來的華人越來越多,大部分人就住在現在的牛車水區。於是,幾年之後,萊佛士索性把這個區劃為華人居住區。現在的牛車水區,算是市中心的繁華地區之一。

可是在當年,新加坡還沒有自來水設備,全市所需要的水,都得用牛車自市郊載到市中心,再由市中心轉往市內各地。由於唐人街位於中心地區,於是這個以牛車載水供應用水的區域就叫做牛車水。

牛車水東北面余東璇街上的「大華劇院」,1927年興建,第二年竣工。初期名叫「天演大舞台」,由本地大富豪余東璇出資興建。

2

小印度,印度族群的聚集地

小印度就仿佛是一個印度的縮影。據記載1819年,萊佛士爵士的船航行到了新加坡,在隨行的隊伍中的印度籍助手以及士兵,成了新加坡的土地上第一批的印度移民。

這裡具有濃濃的印度風情。在亞拉街能看到很多顏色鮮艷的紡織品、藤器、皮具和手工製作的青銅藝術作品。這裡有很多富有時代民族特色的建築物,經過一番粉刷,更保留原本的風采。

新加坡政府一直都在不遺餘力的構築一種普世,同時又契合本國實際生存需求的國民認同感。「共享價值觀」白皮書的五項共享價值觀便是最好的體現:國家高於群體,社會高於個人;家庭是社會的基本組成單位;社群要支持並尊重個人;求同存異;維護種族和宗教和諧。

對於普通百姓,無論當政者倡導什麼樣的價值觀,只要人們確實普遍享有機會均等,能夠靠自己的努力出人頭地,集體的認同感自然就有了落地的根基。

牛車水、小印度,至少是吸引外來遊人的好去處。