紅螞蟻不久前寫了一篇題為《沒有手機和平板電腦的年代 我們的童年還是一樣精彩!》的文章,讓那些在新加坡出生長大的紅螞蟻們輪流介紹在沒有移動設備的時代,他們如何度過多姿多彩的童年。

這次我們決定將挑戰提升至獅城以外,讓在國外出生長大的紅螞蟻也分享他們的童年回憶片段,告訴大家:沒有電子器材的青澀歲月,比起現代可說是有過之而無不及。

其中,有些部分還與獅城的童年有異曲同工之妙,掀起另一波回憶殺之際,也歡迎大家比較一下,新加坡和外國孩子的童年,誰的更精彩?

在廣東佛山打水仗的「娘娘」

小時候,父母忙於工作,放學後和周末都是我們家三姐妹的「自己顧自己」時間。

家裡雖然有電視機可以看,但我們很「自動」,只會在播放兒童節目時段才會開電視,看完就會乖乖關機。

也許就是當時兒童節目短缺,我們沒那麼沉迷電視,多了很多角色扮演遊戲的時間。

有一段時間,我們三姐妹大概是TVB(香港無線電視)宮廷劇看多了,做完功課後,就會拿出衣架,稍微裝飾一下,把它變成後宮女子的頭飾,上演屬於我們自己的宮廷劇。

我們當年的自製頭飾大約就是左圖的樣子,跟右圖的宮廷劇頭飾相比,就算不能說相似,也有幾分神似吧......(紅螞蟻製圖)

當時才讀小學的我們已經非常清楚後宮的權力層級,我和姐姐都會搶著當皇后或娘娘,「欺負」妹妹扮演奴婢,任由我們使喚。

小學時期,放學後我們沒人接送,都是姐姐帶著我回家,接著輪到我帶著妹妹。少了父母接送的溫馨畫面,卻多了我們偷偷買和吃不健康的零食的機會。

相信媽媽到了今天,都不知道我們當年吃了多少垃圾食物,哈哈哈哈。(網際網路)

放學回家的路上的樂趣真的數不盡。

有一回,我和小學同學在回家的路上打水仗,用裝滿水的塑料袋對彼此發動攻擊,玩得不亦樂乎,途中還意外砸中其他居民,害怕被罵的我們只好落荒而逃,一身濕漉漉地飛奔回家。

我們是不是就這樣「逍遙法外」了呢?當然不是,隔天就有居民去學校投訴我們。只記得我們被老師罵慘了,但幸好老師沒有向我們的父母告狀。

那是我們第一次打水仗,也是最後一次。

不是佛山無影腳,是新山無影腳

有個讓我印象深刻的童年遊戲,那就是稱為「Pepsi Cola」的「踩腳」生存遊戲。

這項遊戲的目標是踩到(或碰到)別人的腳,使對方出局,而自己則要想方設法逃過別人的「攻擊」,避免腳被踩到。

眾人先在一片空地圍成一圈,喊出「Pepsi Cola」後各自散開,每人以三步為限,接著由猜拳方式決定「攻擊」順序。

輪到他時,攻擊者有主動權對其他玩家展開攻勢,其他處於守勢的玩家必須留在原地,只有在攻擊者的腳移動後,才能進行躲閃。

玩「Pepsi Cola」時,擁有爆發力還不夠,還要有點心機才能笑到最後。(網際網路)

攻擊和防守的步數可以進行變化,一般都以三步為限。一旦被攻擊者踩到(或碰到)腳,就算出局。

反之,若對方成功避開,那攻擊者就得停在最後的攻擊位置。這一來,反而可能讓自己在他人攻擊時,因距離過近而陷入更高風險。

因此,除了考驗運動和反應能力,這項遊戲也考驗個人的思考能力,讓眾人個性一覽無遺。

有的人冒險激進,仗著運動能力出眾不留餘地地展開攻擊;有的人眼觀四方,冷靜洞察局勢,只打最有把握的仗;也有人深知身體素質不如人,採取合縱連橫,聯合其他「弱者」圍攻最強者。

當時大家的校鞋都是白色鞋子,為了回家不被媽媽臭罵,無不絞盡腦汁,用盡全身力量,力求全身而退。

但不變的是,玩到最後,總是有輸有贏,每當我回到家時,鞋子總是黑黑的。

流行音樂,我的青春

這些唱片和卡帶,可讓你覺得似曾相識?(紅螞蟻攝)

90年代的台灣,影視業唱片業發展蓬勃,不論大人小孩,嗜好就是逛唱片行。

只要心儀的歌手出新專輯,我們就會拿著零用錢去買卡帶,卡帶買了幾年,CD上市後就改買CD,這種集體追星行為,是年輕人必做。

每每打開新買CD的塑料包裝,最享受的就是聞著那股獨特油墨味、摸著歌詞本的觸感以及聽著每首新歌帶來的聽覺體驗,就能消磨一整個周末,看歌詞本的時間有時甚至比讀書的時間還多。

為了可以隨時聽歌,家裡的大台音響過於笨重,我決心存錢買小巧的CD播放器。

存了好幾個月的錢才買到的CD播放器。(紅螞蟻攝)

但那對學生年代的我簡直是天價,印象是2000台幣(以當年的匯率計算,約等於100元新幣)。

好不容易買到了,我上課通勤聽歌,讀書也聽,睡前也聽。華語流行音樂可說是我們這一代人,青春小鳥的代表。

多年後,聽歌的習慣依舊沒變,只是從摸CD,改成摸手機了。

姐妹的「地下」時裝秀

周末不用上學,許多小朋友都愛睡到自然醒。

但我總會起個大早,守在電視機旁,鎖定我最愛的卡通片:早上9點看完小叮噹(哆啦A夢的前稱),10點接著看神奇寶貝(Pokemon)。

(紅螞蟻製圖,照片取自網際網路)

別以為我這個「電視兒童」只會看卡通片哦!

我也是標準的「港劇迷」,看完《法證先鋒》就幻想自己有一天也能成為威風凜凜的法醫。

我從小就是個「小宅女」,看完電視沒事做,又懶得出門,就打開媽媽和姐姐的衣櫃,與妹妹玩起角色扮演,小小的臥房瞬間成了我們時裝秀的T台。

當時八歲的我鍾情於法醫、偵探和間諜這些很陽剛的角色;嬌滴滴的公主,就留給五歲的妹妹。

(紅螞蟻攝)

不過,這場「時裝秀」也要趁媽媽和大姐不在家的時候,才可以偷偷摸摸地舉辦。要是大姐發現我們偷穿她的衣服,肯定會向媽媽告狀。衣服弄髒了又要洗,也會被媽媽臭罵一頓。

所以,每次一聽說媽媽要出去買菜,或大姐約了朋友出門,我跟妹妹就會互使眼色,心中暗喜。

「時裝秀」走到一半,還不忘到窗前「把風」,查看媽媽或大姐是不是快要到家了。

原以為愛走秀的我們,長大後會成為明星或模特兒,誰知我當了記者,妹妹則成了設計師。

不能在家中嘗試,就在校園嘗試的摔角絕招

小學階段,美國職業摔角一度在同齡男孩圈子中蔚為風潮。

猶記得當時新加坡的五頻道(當時還叫第五波道)和馬來西亞的TV3皆定時播放美國摔角節目WWF(WWE的前身)。

因為住在新山,同時能接收到新馬兩地的電視台訊號,因此每周觀看兩檔以上的摔角節目完全不成問題。

熒幕里那些讓人血脈僨張的場面,難免讓我們一眾小粉絲心馳神往。

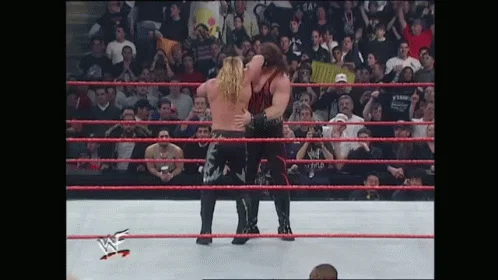

越是不能嘗試的就越要嘗試,不正是孩子的心性嗎?(視頻截圖)

因此,儘管WWF播出前,總會打出「勿在家中嘗試」(Don』t try this at home)的警語,但當時血氣方剛,叛逆期正要開始的男孩們,自是置若罔聞。

而且,嚴格來說,我們嘗試的地點是在校園而並非家裡吧?(好吧,我知道這是歪理!)

每當下課鐘聲響起,三兩好友便會幻想自己是肌肉發達,動作矯健的摔角手,恣意模仿著電視中那些摔角選手的華麗動作。

教室外的走廊或空地,甚至是圖書館都可以是我們的擂台,牆壁或欄杆就充作邊繩,需要做高空動作時便攀上欄杆或椅子。

令人莞爾的是,在那懵懂的年紀,大家未必知道職業摔角是「打假的」,但在現實中模仿時,卻也會識相地點到為止。

為了讓場面看起來更具爆炸性,大家最常做的便是在「打鬥」過程中自行做效果,用腳蹬地發出巨大聲響,然後彼此互相配合做出煞有其事的挨揍、挨摔表情。

高人氣選手The Rock的Rock Bottom、Stone Cold的Stone Cold Stunner和Undertaker和Kane兄弟檔的Chokeslam,都是眾人耳熟能詳的招式。

被「Chokeslam」的受害者按理是要背部著地,但我們沒有專業技巧,又無適當緩衝,為了安全起見,當然只能「做半套」,配合跳起來後用雙腳著地。(網際網路)

回想起來,這活動表面看似暴力,但在大家學藝不精,動作只能做半套的情況下,整個場面看起來絕對是滑稽程度大於暴力元素。

唯一例外的是,如果周遭有女同學駐足圍觀,少男思春的情懷就可能成為變數。

記得有一次,某個玩伴或許是夢中情人剛好在場,一時沒能壓抑住想展現雄性風範的渴望,竟沒控制好力道,掄起一本詞典就往我頭上砸,搞得我當下眼冒金星。

時至今日,我也無法確定自己的智力有沒有因為那一下重擊而減退,但可以肯定的是,那位男同學最終還是沒能得到女同學的芳心,我頭頂承受的那一記重擊算是白挨了!