虎豹別墅的主人胡文虎和廈門大學創始人陳嘉庚,兩位來自福建的巨賈,都為發展新加坡教育鞠躬盡瘁,緣何為了南洋華僑中學的一扇門而劍拔弩張,終致胡文虎請辭校董?幾乎要對簿公堂的兩人又因何契機冰釋前嫌再度攜手?就讓這篇沈儀婷的《從胡文虎與「華中校門事件」談起》解答謎題。

本文摘自華中校友會及董事部所編輯整理的《百年華中情》。

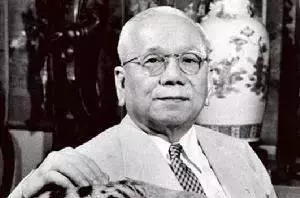

胡文虎先生祖籍中國福建永定客家人,19世紀80年代出生於英屬緬甸仰光。胡先生與其胞弟文豹於20世紀10至20年代重振其先父創辦的永安堂,並推出後來家喻戶曉的虎標萬金油等藥品。由於業務發展所需,胡先生於1926年正式將永安堂總製藥廠從緬甸仰光遷至新加坡——當時的南洋總匯。

1928年,胡先生被推舉為華僑中學董事會主席。雖然前後僅有短短兩年,但是他的慷慨樂施、熱心教育,為人津津樂道。在歷任閩幫的主席中,胡先生是少數的客家人,且是個初來乍到的「新客」,能脫穎而出被委以重任,在當時的華僑社群中可謂罕見。

胡先生非常看重華僑中學的硬體設施,在其任內,他除了斥資叻幣七、八萬建築虎豹樓作為學生宿舍,還在虎豹樓前興建足球場,並修築了校門和環校馬路。除了虎標永安堂藥業,胡先生於1929年創辦了《星洲日報》(星系報業的首家報社),推廣文化事業,在其報上也刊登了不少華中的消息。

為什麼胡先生任華中董事長不到兩年就卸任?人們幾乎對這段被稱為「華中校門事件」的往事失憶。這段發生於上世紀20至30年代的軼事也是兩位華中前董事長暨華社領袖陳胡交惡的導火線。

華中在戰前的新加坡乃至於南洋(相當於今天的東南亞地區)已是數一數二的「華僑」中學,即由華僑集資建成的學校。那時華中占地廣,沒有校門,於是胡先生決定捐獻叻幣約二千元加建校門。校門建好後,他在校門右柱上還署名「胡文虎胡文豹捐資建築」。此舉引起了閩幫理事們的反感,他們恐怕會引起誤解,讓人們以為整所學校都是由胡氏兄弟所捐建的。作為閩幫的領袖,陳嘉庚在報章上指責胡文虎,並召集所有華中的贊助人開特別會議討論此事。當天有兩百多人聚集在中華總商會大禮堂。次日,這幾個字便從校門去掉了。雙方後來還鬧上法庭,有關新聞在網絡不發達的30年代幾乎天天見報,可說是當時轟動華社的大事。

「華中校門事件」最終以胡先生辭職收場,後來兩人的官司也在雙方親友勸解後而不了了之。與其說這是新加坡閩幫與客幫領導權之爭,不如說是勢如水火的兩人在商業上的競爭較勁,以及兩種不同的處事風格間的摩擦。本來陳胡兩位華社領袖屬於不同幫群,代表著不同群體利益,再加上兩人迥異的性格特質與處事風格,起矛盾衝突在所難免。更何況,當時有人在陳嘉庚邊旁煽風點火,而胡氣焰盛又不服輸,且想借著與陳的矛盾「引人注目」,趁機為自己的虎標萬金油打廣告。

抗日戰爭期間,為救國賑災,陳嘉庚先生領導海外華僑組織了「南洋華僑籌賑總會」。同時,胡文虎也通過其領導的「南洋客屬總會」在南洋各地積極籌款賑災。陳胡的抗日救國「競賽」為祖國的抗日做出巨大貢獻,是歷史不能遺忘的。

然而,人們似乎也忘了,陳胡二老在抗日戰爭勝利後已經冰釋前嫌。首先,陳創辦的《南洋商報》曾刊出一篇題為《為胡文虎請命》的社論,而使得英殖民地政府宣布解除對胡行動自由的禁令,間接為胡平反(因有傳言胡在抗戰期間與日本首相東條英機合作)。再來,兩位華社領袖更團結南洋華僑,計劃共同推進中國福建僑鄉經濟發展。遺憾的是,由胡帶頭領導的「福建經濟建設股份有限公司」最終被當時的國民政府否決了。縱然如此,陳胡兩人願意放下前嫌,為振興祖國而團結海外華僑一事,在當時的南洋卻傳為佳話。

人非完人,但陳胡兩老都是值得後人學習的榜樣——陳嘉庚先生一生毀家興學為廈大集美而傾盡家財,胡文虎先生一生慷慨好施為教育公益而獻上萬金;兩人皆是「自強不息」、「己欲立而立人,己欲達而達人」,以及「飲水思源」的楷模!