節目名稱:

21. 新加坡之戰(下): 顏面盡失、屠殺泛濫

新加坡戰役後期,白思華面對多重困境和部下的「苦口婆心」,最終選擇了投降;日軍見數量巨大的同盟國軍隊投降,便屢屢犯下戰爭罪行。

a, 四面楚歌

1942 年 2 月 13 日,日軍成功修復了被英軍工兵破壞的柔佛長堤,裝甲部隊便開始進入新加坡島。作為戰略要地的武吉知馬和中央的兩個水庫仍然牢牢地被日軍掌握,但白思華仍然決定在最後關頭奮力一搏。

2 月 14 日,數百萬的平民百姓湧入盟軍的防禦圈,淡水的補給變得異常艱難。日軍不僅加大了航空兵的對地轟炸烈度和地面炮擊的密度,他們還開始破壞輸送淡水的水管。同時,日軍向新加坡港口以西的巴西班讓 (Pasir Panjang) 地區展開突擊。駐守在此的是馬來亞步兵第一旅 (1st Malayan Brigade),由當地軍人和民兵組成。他們在此頑強抵抗,但是補給依然不足。

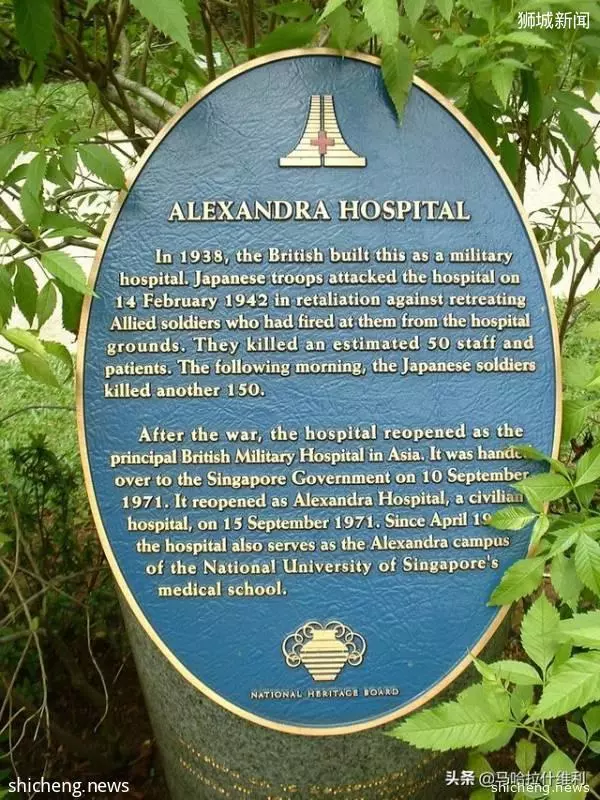

當日下午 1 點,日軍突破馬來亞步兵第一旅的防線,衝進了位於巴西班讓東側的亞歷山大醫院 (Alexandra Hospital),並在此屠殺了數百名醫生、護士和受傷的軍人。當地的英軍發現日軍後,有一位英軍戰士舉著白旗並試圖告訴日軍,有紅十字標識的救護場所軍隊不得入內干涉。但是日軍卻率先拿刺刀把這名戰士刺死,並在衝進醫院後,不顧當地護士和醫生的阻攔和勸說,相繼拿刺刀和槍枝處決了 50 名正在治療的士兵,然後將 200 多名男性醫生和殘廢軍人組織起來,趕往位於亞歷山大醫院 400 米外的工業區。日軍當晚先拿刺刀和子彈處理了一批戰俘,然後將剩餘的戰俘關進不透風的室內房間,讓他們渴著餓著。一部分戰士因為體力不支而陣亡,另一部分在 2 月 15 日早晨被日軍處決。同樣的,許多女性護士也未能逃脫被日軍強姦和槍決的命運。這些歷史的具體內容是由一位老兵亞瑟·海恩斯 (Arthur Haines) 親筆寫下的。他所控訴的日軍罪行一共四頁,在 2008 年女兒將其拍賣後,才公布於世。

亞歷山大醫院如今的紀念匾。圖源: Wikipedia,上傳者: VK35

2 月 15 日,面對部隊士氣低落和補給缺乏等多種因素的困擾,白思華不得不在早上 9 點 30 召集了所有部下,在馬來亞地區總指揮部坎寧堡壘 (Fort Canning) 進行全體會議。會議中,白思華提出了面對當前困境的兩個解決方案:1,再次集中兵力,從日軍手中奪回武吉知馬和水庫的控制權;2,攜此地區的所有同盟國軍隊投降。會議引發了他的部下們激烈的爭吵,但最終他們達成了統一建議:投降。白思華最終採納了部下的建議,準備率全軍投降。

彼得·湯普森 (Peter Thompson) 在 2005 年出版的書籍當中談到,依據戰後的分析,如果白思華此時選擇反攻,有一定幾率能扭轉戰局的發展。因為會議召開的時間是 9 點半,當日下午新加坡全境內日軍炮兵的彈藥將面臨短缺,整場馬來亞戰役和新加坡之戰因為日軍進攻迅猛,補給線被拉得很長,士兵開始出現疲憊不堪的情況,此時如果賭一把,說不定能重新奪取戰役主動權。但馬利認為,對於同盟國軍隊來說,長途的撤退和數次敗仗同樣讓同盟國軍隊無法展開反攻。如果僅靠一次戰鬥來換回整體被動的局面,而不考慮全方位的戰力和平民的生死存亡,這樣的思想仍然趨於理想化的推演,而不具有實際的建設性意義。

b, 討價還價

2 月 15 日下午 3 點,英方的投降代表乘著一輛摩托,掛著英國國旗和白旗,來到日軍的前線尋求停火。但是,此時的日軍對前來投降的代表團起了疑心,他們認為對於一個仍存在 5 萬以上戰力的同盟國軍隊來說,遠沒有到投降的時候。此次會晤很可能別有企圖。英軍代表團則希望日軍的總指揮官山下奉文前去新加坡政府大樓與白思華會晤,但沒有明確地提到「投降」 (Surrender) 這個詞,這更加重了日軍的疑慮。負責接待的大佐杉田一次(Ichiki Sugita) 駁回了英方的建議,並告訴英方應讓白思華主動來與山下奉文會晤,而不是顛倒過來。英方同意日方的建議,但後者擔心這是一次斬首行動,於是大佐杉田一次就把雙方的最高長官和隨行團安排到了一個福特汽車工廠。

英方代表與日方人員共同前往福特汽車工廠進行會晤。左一為西里爾·瓦爾德少校 (Major Cyril Wild),舉著白旗; 左二為紐比金准將 (Brigadier T.K. Newbigging),中為日本陸軍大佐杉田一次;右二為托倫斯准將 (Brigadier K.S. Torrance); 右一為白思華陸軍中將。圖源: 帝國戰爭博物館 (IWM)

傍晚時分的談判非常煎熬,雙方交流不在同一頻道上,各自發揮。最終山下奉文威脅白思華,若他拒絕回答是否投降的問題,他將會立即發動一次對盟軍防線的夜襲。在逼迫下,白思華最終接受了無條件投降的事實,具體交鋒的內容可參考音頻講述。

英日雙方代表在福特汽車工廠進行投降商議。左前座位上的軍官為山下奉文陸軍中將,中間站立者為杉田一次大佐。右前手扶於口前者為亞瑟·白思華陸軍中將。圖源: 帝國戰爭博物館 (IWM)

當日晚上 8 點 30 分,日軍和盟軍的前線停火,白思華下命令銷毀機密文件,並搗毀重型武器裝備。馬來亞總指揮部坎寧堡壘被讓給了日軍,於是從此時開始,長達 3 年之久的新加坡日占時期正式到來。大量的英軍部隊被囚禁,在此期間,日軍展開肅清行動 (Sook Ching Massacre),屠殺當地華人和新加坡民眾。直到戰後新加坡光復。

日軍在野外對錫克教教徒進行「打靶」訓練,此幅圖片為四幅組圖中的第三張。20 碼以外的戰俘被蒙上了頭巾,日軍採用多姿態進行步槍處決「訓練」。圖源: 帝國戰爭博物館 (IWM)

c, 打嘴仗

新加坡之戰的結束在當時確實是一件驚天動地的大事。一方面,山下奉文只花了 7 周時間就將超過自身部隊接近 3 倍的英軍部隊全部俘虜,並拿下了重要港口新加坡;另一方面希特勒對此事的評價比較矛盾。從納粹的戰略利益出發,日軍的行動幫助了德國削弱了大英帝國的整體實力,但是從另一個角度來看,注重民族和膚色的希特勒發現白人竟然在進攻面前表現如此軟弱,實在是有損於歐洲白人的形象,所以本來應該公開發表的祝賀,被希特勒回絕了。

在新加坡之戰後,英澳關係進一步惡化。當戈登·本內特作為澳大利亞第八步兵師的師長得知英國人前去投降時,自己便將師長的職位讓給了師部的炮兵指揮官塞西爾·卡拉漢 (Cecil Callaghan),然後於一些高級軍官找了一輛小艇,逃離新加坡。事後戈登·本內特還指責白思華,說他對日軍主攻方向判斷失誤,且澳大利亞軍人遠沒有英國軍人士氣低落,而是以英勇的抵抗在前線作出了巨大犧牲。

澳大利亞陸軍少將西里爾·卡拉漢 (Major Gen. Cyril Callaghan)。作為準將的他在英軍投降時臨時被戈登·本內特授予第八步兵師師長的職位。本人在新加坡日占時期被囚禁於樟宜監獄 (Changi Prison),後被押往台灣和東北,後在蘇聯攻打關東軍後獲救。他是戈登·本內特逃離新加坡的重要見證人。

此言論一出,英國的歷史學家開始為英國人翻案。他們認為,雖然英國人在戰時的悲觀情緒極大地影響了自身實力的發揮,但澳大利亞軍隊也不是一乾二淨。有人指責第八步兵師的兩位旅長在克蘭芝之戰之後便完全喪失了信心。但又有歷史學家替澳大利亞軍人解釋:正是因為澳大利亞的部隊當了英國人的炮灰,且部下傷亡慘重,才會出現這樣消極的情緒。總之,英澳雙方一直想揪出一個對方的罪魁禍首,而山下奉文本人則比較客觀。他認為最大的問題就是白思華一意孤行的戰略判斷。但是,山下奉文本人也是心虛的。

作為日軍在第 25 軍的最高長官,他是一位大膽卻有些莽撞的軍人。他知道英國人的部隊是它自己部隊的三倍,如果日軍無法快速拿下新加坡城或是將同盟國軍隊的士氣擊潰,自身補給的不足、行軍的疲憊和消耗戰力的城市作戰都會讓日軍處於不利地位。但當時山下奉文就賭了一把,不斷地在心理上恐嚇英軍,迫使情報偵察不足的英軍節節敗退,才獲得了入侵行動的成功。

日軍在被占領後的新加坡街頭進行行軍。圖源: 帝國戰爭博物館 (IWM)

整個新加坡之戰雙方傷亡人數約為 5000 人左右,但最後不到 30000 人的三個日軍師團俘獲了超過 85000 人的同盟國軍隊。山下奉文本人在日占時期廣泛開展屠殺行動,直到 1945 年 9 月日本投降,英澳雙方才拿回了新加坡,被譽為馬來亞之虎的山下奉文本人終於在 1946 年 2 月 23 日,在菲律賓因二戰犯下的戰爭罪行而被處於絞刑。