2022年,新加坡成為淘金勝地,吸引著世界各地的創業者與投資人,越來越多人奔向這裡。

對於普通人來講,新加坡變得越來越擁擠,越來越昂高。房租的上漲,一套私人公寓難以企及,永久居民申請的激烈競爭,許多年輕人紮根新加坡的希望破滅。

現如今的新加坡不在適合中產階級移民,以及夢想成為中產階級的年輕人了。

疫情期間,新加坡政府在管理和醫療方面給出了一份完美的答卷,加上中國市場趨於飽和狀態,使得投資人將視線放到了新加坡。而新加坡也憑藉著低稅收政策吸引到的很多投資人。

從去年下半年開始,有不少投資人在談論去新加坡的可能性,不少投資人決定來新加坡開設辦公室。

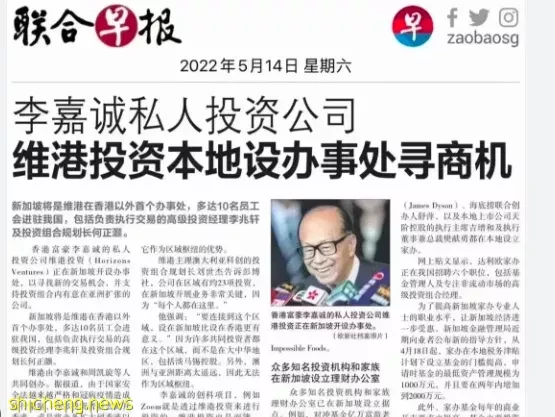

因為感受到了趨勢變化,一些投資機構和律所開始籌划去新加坡。今年5月,李嘉誠旗下維港投資(Horizons Ventures)在新加坡開設辦事處,便於投資那些想在整個亞洲市場擴張的創業公司。新加坡是維港投資在中國香港以外的首個辦事處。

鄔潤宇20年前在一家美國公司擔任亞太區總裁,他和歐美企業的高管接觸頻繁,他們的觀點是,如果歐美公司想進入亞洲市場,新加坡是第一選擇,因為新加坡與西方國家文化接近,營商環境相對更好,各方面設施齊全成熟。

今天,他和中國企業高管溝通中的觀點認為,新加坡仍然重要。

「中國企業想出海,最好的第一選擇就是新加坡。」理由是,新加坡華人占比數超過一半,語言溝通成本小,還有清晰明確的法律要求和相對優惠的稅收政策。

中國創投圈尤其青睞新加坡。躍為資本董事總經理李明達今年初回到新加坡,他的家人在新加坡,在中國發展幾年後,他選擇重新開始經營在新加坡的創投圈。

(中國)國內市場 已經很難找到孕育新巨頭的領域了

在新加坡,出門不像國內帶個手機就行,手機支付在新加坡還不算盛行,這裡的人們習慣用信用卡支付,但也有公司提供移動支付App,比如由Nestia和銀聯共同開發的Nestia銀聯電子錢包,在新加坡當地的任一小販中心消費都可以打開Nestia APP直接進行面容支付,並且每完成一筆消費都能獲得即時返現。

網約車、外賣、電商、移動支付等網際網路服務已經在新加坡和東南亞其他國家落地,但體驗都不算好。新加坡的外賣騎手騎的是自行車,配送時長難以保證,遇到下雨天,幾乎叫不到外賣,配送費也相對高昂。

新加坡的主要電商平台是騰訊投資的Shopee(蝦皮)和阿里巴巴控股的Lazada(來贊達)。新加坡寸土寸金,很難容下電商供應鏈里的大倉,顧客在電商平台購買的產品,大多要通過跨境物流收貨,出關、入關導致時效性較差,物流成本也更高。由於電商平台沒有形成供應鏈優勢,很多時候價格都比在品牌方的官網售價更貴。

新加坡2021年人均國內生產總值(GDP)高達7.28萬美元,有足夠強大的消費能力,但還沒有一家公司能夠充分挖掘這裡的市場。在新加坡的社區里,早已出現了社區團購模式,基本都是由中國人發起,一個小區一起在淘寶上購物,再一起走海運物流運過來,這樣能省不少錢。

熟悉並掌握中國網際網路行業打法的人們,迫不及待想來到這裡施展拳腳。2020年,包括位元組跳動、騰訊、阿里巴巴、華為在內的多家中國科技公司,都開始在新加坡設立新的分公司或是擴張規模。使得投資人聞風而動。

新加坡移民熱潮的另外一個重要原因就是俄烏戰爭打響後,「中立國」瑞士宣布凍結俄羅斯相關人士在瑞士的資產,如此緊張的關係引發了許多富豪的不安——他們要為手中的資產重新選擇一個可安放的口袋。

而新加坡就成了他們的首選之地。可以說,在這一輪國際變化新加坡實現了躺贏。

只不過資本與人才的不斷湧入使得新加坡的普通人生活變得困難了。

甚至在新加坡很久的留學生也叫苦連連,很多留學生表示在新加坡這幾年,明顯感受到生活用品和食物上的開銷變大了,但漲得最多的還是房租,而且現在的房子還不好租了。

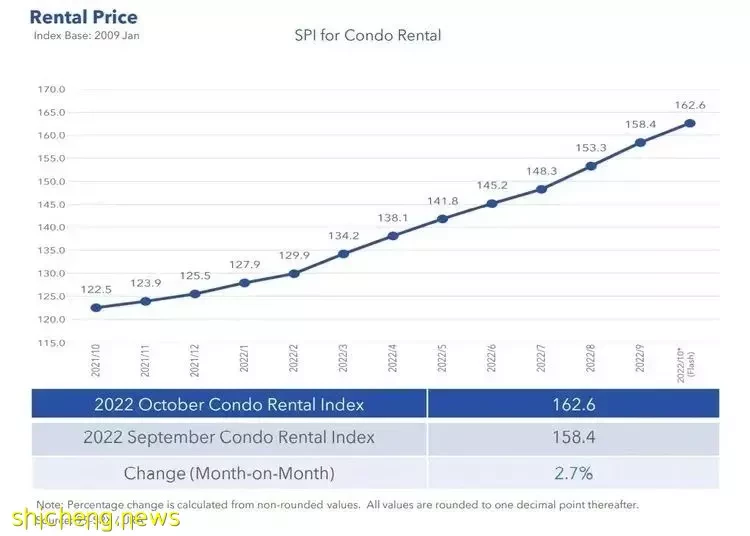

根據新加坡房地產網站的數據,截至今年9月,新加坡私人公寓與組屋的租金已分別連續上漲21個月、27個月,漲幅達到了31%和24.7%。

「現在想找個舒服點的單間,沒有1300新幣(約人民幣6741.10)租不下來。」在新加坡的房屋中介David表示。

與房租一起上漲的是房價

樓市,是一個衡量國家經濟發展的重要指標。房價漲得再凶,也阻擋不了富豪們不顧高昂的印花稅,用真金白銀表示對新加坡的看好。

今年1月至8月期間,新加坡向外國買家售出14000套私人公寓,其中中國買家數量最多。

今年5月,一名福建買家一口氣在新加坡市中心買了20套豪宅,總價值約4.23億人民幣。

在新加坡,「吃頓好的」有時也顯得奢侈,點一頓外賣要20新幣(摺合人民幣約100元),去外面的餐廳吃飯,還要格外收取17%的服務費。

新加坡是全球最昂貴的國家,這座精緻的花園城市,讓來自老牌資本主義國家的英國人也不由汗顏。一位在新加坡生活十年的英國記者在書中寫道:「吃飯貴得離譜。一想到要在外面吃飯,而且要開瓶酒,能讓你在冷氣十足的房間裡冒出汗來。我在超市裡看到,一小籃(日本)草莓能賣到70 新元(約359人民幣);我也曾帶著負罪感喝過20 新元(約102人民幣)一瓶的啤酒;如果發現一瓶不錯的紅酒售價在40 新元(約205人民幣)以下,那簡直是撿到大便宜了。」

小藍在新加坡去北京的朋友表示「北京的物價和新加坡差不多了,有些就是除了單位不一樣」

新加坡是亞洲國家裡罕見的文化熔爐,人們的膚色、口音多種多樣,也隱隱標誌著各自的身份。有朋友說一次他坐在出租上與司機攀談,司機對他說,你不像新加坡人,也不像中國人。原因一是新加坡的年輕人一般不習慣和司機說話,二是他的英文說得很好。

沉默、內向,英文普遍說得不流暢,是華人在當地人心中的集體印象。

隨著外來人口增多,新加坡政府不得不平衡本國公民與外國人之間的關係,儘管全球三分之一的500強企業將它們的亞太總部設在了新加坡,但它們仍偏向於聘用本地人。

許多國際大公司選擇將它們的亞太總部設在新加坡

在新加坡有很多東西是容易得到的,但也有另一些「天花板」遙不可及。

在新加坡,只有11%的人擁有私家車,擁有一輛汽車的成本極其昂貴,即便是最便宜的車型,每月的開銷也在2000新幣(約10260人民幣)以上,並且只有十年的使用權。

私家車的擁有權,超過了物理上的含義,成為個人財富與社會地位的象徵。整日車水馬龍的大街上,有一道無形的牆,隔開了坐在汽車裡的人和乘坐公共運輸的人,他們是涇渭分明的兩類人。

加上最近馬雲在新加坡投資84億收購改建第一高樓的大動作以及一波阿里中堅力量紛紛「移民」新加坡、阿里收購lazada等種種跡象,新加坡接下來迅猛的發展已是板上釘釘的事實。

如今的新加坡究竟適合什麼樣的人在此發展&生活?是否還是曾經中產階級的「後花園」?你又是怎麼看的呢?