再說旅遊業,新加坡在2019年吸引了1910萬人次旅客,旅遊業總收入為277億元,占名義國內生產總值的5.4%,高於建築業和資訊通信業的占比。不包括餐飲和零售等旅遊相關行業,新加坡的酒店、景點和旅行社等核心旅遊業者去年共聘用了6萬5000名員工。

疫情爆發後,邊境管控措施讓新加坡失去了外國遊客。所有與旅遊相關的行業,包括酒店、零售等等,都遭受重創,新加坡旅遊業步履維艱。

新加坡旅遊局7月發布公告稱,受疫情影響,今年1月至3月,新加坡接待國際旅客約270萬人次,同比下降43.2%。同時,新加坡旅遊總收入約為40億新元(約合人民幣201.19億元),同比減少約39%。

而第一季度還不是新加坡旅遊業的最低谷。

新加坡從4月7日至6月1日實施了名為「斷路器」的疫情阻斷措施,讓旅遊相關服務陷入停滯。而且,即使新加坡在6月2日進入「解封」第一階段,旅遊業也沒有隨之解禁。直到7月1日,才有部分旅遊企業獲批重新開始運營,但這樣的運營也面臨重重限制,而且外國遊客還無法恢復。

7月15日,新加坡著名景點聖淘沙名勝世界宣布裁員,當地媒體稱被解僱的員工可能達2000人。聖淘沙名勝世界表示,裁員是因為疫情給新加坡旅遊業帶來了「毀滅性衝擊」。

7月18日,新加坡旅遊業最亮眼的名片之一、新加坡酒店界傳奇——萊佛士酒店因重修開業不久便遭遭疫情重擊,收入嚴重下滑,宣布裁掉15%的員工。

有分析師接受《海峽時報》採訪時表示,預測金沙酒店情況也不容樂觀,恐將步萊佛士酒店後塵。

「由於新冠影響,濱海灣金沙集團不得不裁掉部分員工,這只是時間問題。 這是因為單靠新加坡國內市場是不可持續的,旅遊業何時可以重啟還沒有明確的時間表。」

更可怕的是,未來的很長一段時間裡,新加坡旅遊業面對的困局還將延續下去,缺失國際旅客將讓整個行業蒙受巨大損失。

為了應對國際旅客的缺失,新加坡政府想盡辦法拉動旅遊內需。

7月22日,新加坡企業發展局、聖淘沙開發公司和新加坡旅遊局聯合宣布推出「重新探索新加坡」(SingapoRediscovers)計劃,旨在支持本地化生活方式和當地旅遊業,鼓勵新加坡居民探索新加坡的不同方面。

具體來說,三方將撥款4500萬新元,通過與社區合作尋找鮮為人知景點,策劃鄰里特製行程,以及推出優質體驗和優惠折扣三方面內容,刺激內需,鼓勵本地人在境內遊玩和消費。

推出這項計劃是希望新加坡人能把每年的旅遊預算花一部分在國內。2018年新加坡人海外旅遊消費340億新元,而外國遊客在新加坡的消費大約是270億新元。

從數字上看,新加坡人的旅遊預算的確能拉本國旅遊業一把,但事實上這個計劃的效果存疑。

《聯合早報》對此發表社論指出,新加坡內需市場小,單靠本地消費者難以支撐旅遊業和文化產業。失去國際遊客後,新加坡沒有條件如其他一些國家那樣,能依靠國內市場做到「一切如常」。

所以,開放邊境,對新加坡的旅遊業和航空業來說,幾乎是唯一的救命稻草。

……

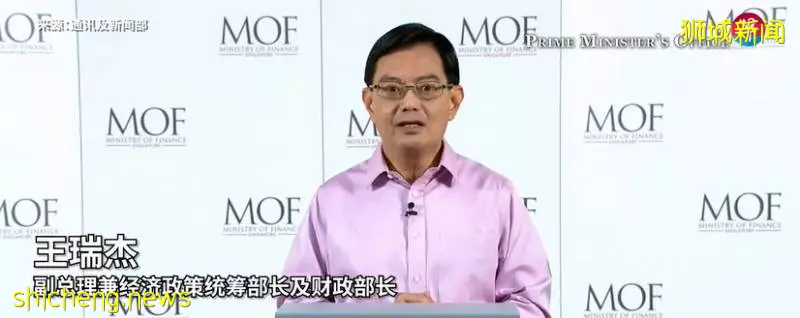

8月17日下午,新加坡副總理兼財政部長王瑞傑(Heng Swee Keat)發表聲明,宣布政府將額外撥出總值80億新元的財政預算。

這已經是新加坡政府發放的第五輪財政補貼了。

截止目前,新加坡政府總計頒布了五項抗疫援助配套,前四次抗疫預算案總值929億新元,其中共動用國庫資金520億新元。

-今年2月18日政府宣布年度預算案時,首次將其中64億新元撥作應付冠病疫情用途;

-3月26日,疫情在本地迅速蔓延之際,政府又一次推出484億新元的「堅韌團結」預算案,用於應對疫情;

-4月7日,政府追加總值51億新元的「同舟共濟」預算案,為抗疫加強力度;

-5月26日,政府再次頒布總值330億新元的第四個抗疫預算案,名為「堅毅向前」;

-8月17日,頒布的總值80億新元的抗疫延續紓困措施,為在此艱難處境下的企業和新加坡人持續提供支持。

此次補貼中,航空與旅遊行業將獲得50%的薪水補助金,長達7個月;另外,政府將額外撥款1億8700萬新元來支持航空行業。因本地旅遊業受到重挫,政府也將再度撥出3億2000萬新元的「重新探索新加坡消費券」(Rediscover Singapore Vouchers)來推動國內旅遊。

但是,再有錢的政府也不可能一直「補貼」下去,為了經濟的發展,新加坡的邊境開放,是「不得不」,也是「必須」。

03. 健康與經濟可以共存嗎?

「健康和經濟的考量並不相互矛盾」

王乙康部長如是說道。

所以,在疫情傳播性依然較高且暫無有效疫苗大規模使用的情況下,保護健康和發展經濟真的可以並行不悖嗎?

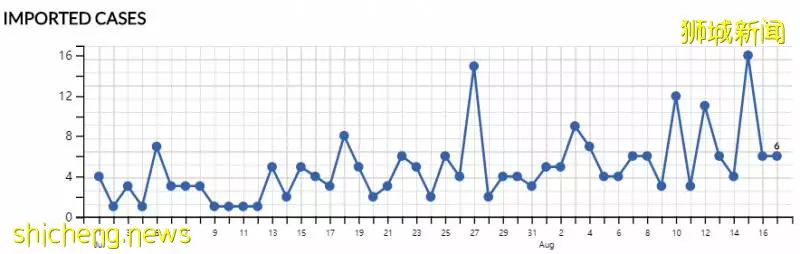

關注新加坡的人都可以在近期政府發布的疫情數據中發現,近期,在新加坡逐步開放邊境之後,輸入型病例已有所增加。

這已經是新加坡面對的第三波境外輸入疫情了。

此次輸入病例中,以全球疫情「重災區」印度為首(64人),其次是菲律賓(24人),其餘的來自印度尼西亞,巴基斯坦和美國等國家。

大部分輸入病例為工作準證持有人(27人)和新加坡人(23人),還有20名永久居民和19名家屬准證持有人。

這並不足為奇,新加坡作為一個移民國家的特性和交通樞紐的地理位置,雖說疫情爆發以來,各國紛紛出台了各種出行限制,但往返新加坡的人還是不在少數。

新加坡國立大學Saw Swee Hock公共衛生學院研究副院長亞歷克斯·庫克(Alex Cook)副教授表示,自一月份第一波來自武漢的輸入病例和三月份第二波來自歐美國家的輸入病例之後,目前新加坡正經歷著第三波比較密集的輸入病例。

我們從第二波輸入病例中總結到的經驗是,隔離是消除輸入病例造成二次傳播最有效的方法。只要我們繼續使入境者與社區人群隔離,那麼就不用太擔心會引發社區傳播。

這麼一看,這第三波境外輸入疫情情況好像並不樂觀?

再來看看新加坡應對這波境外輸入疫情的措施:

目前,新加坡會對所有入境的旅客進行病毒檢測,對檢測到的所有確診病例進行集中隔離,對檢測結果呈陰性的旅客,當局會嚴格監控其未來14天的行程,任何基於家庭的隔離制度也需要嚴格執行,確保不會引發社區傳播。

8月4日,新加坡移民關卡局(ICA),人力部(MOM)和教育部(MOE)還在聯合新聞稿中宣布了一個重磅新措施:從8月10日晚上11:59起,所有需要執行居家通告(SHN)的入境者需要在整個14天的隔離期間佩戴電子追蹤器。

從中國大陸、韓國、台灣和澳大利亞(維多利亞州除外)入境新加坡者目前只需要在他們的住所履行14天的居家通知。

相反的,從其他國家入境新加坡的人仍然必須在指定設施履行居家通知。

總結一下,需要強制佩戴電子追蹤器的人:過去14天內去過澳洲(維多利亞州除外),汶萊,中國澳門特別行政區,中國內地,紐西蘭,韓國,中國台灣和越南的人,抵新後將執行居家隔離;以及新加坡公民,新加坡永久居民,各種長期准證持有人(包括學生准證持有人,工作準證持有人及其家屬)。

事實上,王乙康在表示考慮邊境開放時,有提到一個前提:逐步向疫情相近國家和地區開放。

這裡有兩個關鍵詞:逐步,和疫情相近。

逐步,就代表,新加坡並不會不計後果地一下子全部開放,更有可能採取循序漸進的方式,從小批量開放開始嘗試,在可控範圍內接待少數外國遊客;

疫情相近國家,這個的衡量標準就有些模糊,是按照確診病例總數呢?還是感染率?抑或是死亡率?以及,如何去判定某個國家/區域是否控制好了疫情呢?

這一點還有待新加坡政府給出確切的答案。

除此之外,王乙康部長在提到可能取消14天隔離要求時,還特彆強調會以嚴格的病毒測試機制來取代,結合新加坡在抗擊前兩輪境外輸入疫情方面的表現,或許也可以讓民眾們稍微放心一點。

總而言之,在關於開放邊境與入境隔離的問題上,不惜一切代價追求零風險,盲目追求零輸入案例不是一個科學的目標。

這樣的話,健康是保住了,經濟也可能垮了,到時候受苦的依然是廣大民眾。

但是盲目追求經濟效益而忽視境外輸入疫情帶來的健康風險,也顯然是不可取的。

對新加坡而言,健康與經濟可以共存,但必須採取讓民眾放心的檢測及其他防控措施,把輸入風險降到最小,同時把握好開放的程度。

至於如何把握這個度,就要看新加坡政府的功力了。

資料來源:

1. 聯合早報:王乙康:我國考慮對疫情相近區域遊客開放一般旅行

2. 英國研究中心:韋伶鈴:疫情下的英國入境隔離政策:為何招致反對?

3. 北京日報:國家衛健委:早期未對所有入境人員集中隔離,導致疫情擴散

4. 中國政府網:入境人員隔離、無症狀感染者篩查……防控境外疫情輸入這樣做!

5. 新華財經:疫情之下,新加坡旅遊業步履維艱

6. 時代財智:王瑞傑:再撥80億新元配套援助疫情

7.梁建章:入境隔離要分級管理,避免一刀切

8.人民網:歐洲單日新增病例數持續上升 感染群體趨年輕化

-END-