全球米價暴漲,新加坡做了什麼?

據媒體報道,7月20,印度宣布為了保障國內市場農產品的供應,印度將禁止除蒸穀米和印度香米外的大米出口,即日生效。7月28日,阿聯宣布,暫停大米的出口和再出口。7月29日,俄羅斯決定禁止本國大米以及碎米出口。這一切,都引發了國際市場對於糧食減產的擔憂,全球大米價格暴漲,躍升至2011年9月以來的最高水平。

暴漲的糧價導致美國、加拿大等地超市的恐慌性搶購,一些商店一袋20磅大米的價格從16美元飆升至近50美元,漲幅超過200%!

為了提高在糧食安全方面的抵禦風險能力,新加坡積極發展新蛋白產業,並加大產業扶持力度,表明其對新蛋白產業的開放態度。

一、新加坡發展新蛋白產業的必要性

新加坡作為靠近赤道的島國,傳統農業耕地面積僅占全國土地的1%,進口食品占全國食品供應的比重達90%,長期以來一直高度依賴進口食品滿足國內需求。雖然新加坡積極採取多元化進口策略,從超過170 個國家和地區進口食品,但隨著全球人口增長,食品需求量不斷提升(預計在2050 年全球需要增加50% 的食品供應), 以及氣候變化對全球食品供應系統帶來的壓力,加之新冠肺炎疫情突顯了全球食品供應系統的脆弱性,使得新加坡進一步意識到在糧食安全方面面臨較大的風險和不穩定性。

為了確保國家的糧食安全和可持續發展,新加坡在近年積極發展新蛋白產業。新蛋白(包含植物基、細胞培養肉以及由發酵技術生產的蛋白質和其他功能性成分這三大類別)通過技術的升級變革,使用新型生產加工方式製造人們日常飲食所需的富含蛋白質的食品。

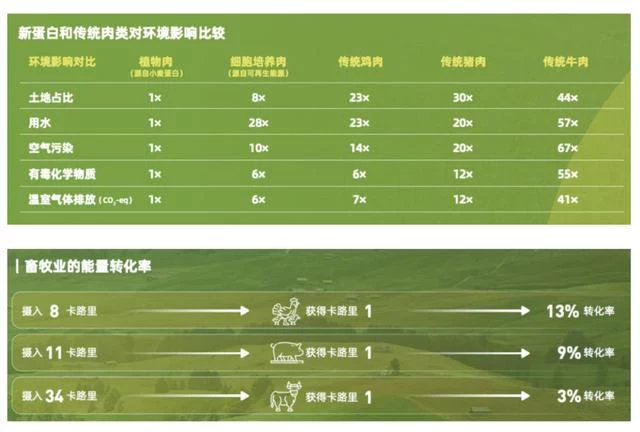

與傳統畜牧業生產的肉類相比,新蛋白具有更高的能量轉化率和更短的生產周期,因而對環境更友好、更可持續。據研究數據,植物基食品和用細胞培養方式生產的牛肉所產生的溫室氣體,比傳統畜牧業分別減少約40 倍和7 倍,所使用的土地、水資源也更少。

二、多方力量扶持新蛋白產業

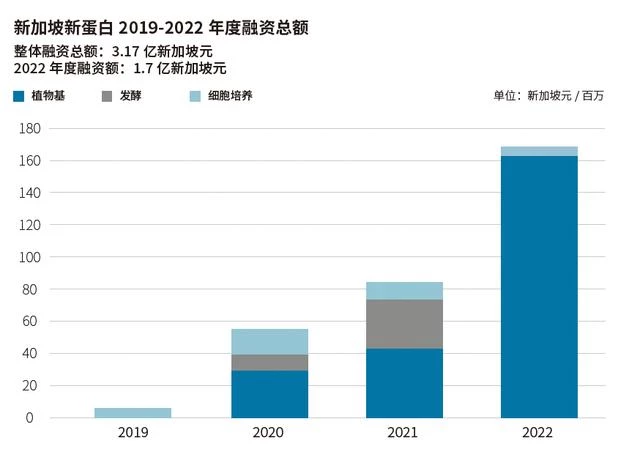

自2010 年起,全球新蛋白領域的融資額一直呈現穩步上升的趨勢,尤其自2017 年起全球總投資額呈現加速增長。雖然在2022 年度,全球對新蛋白的投資隨著風險投資的整體下降而減少,但新蛋白行業前景仍總體向好。而且,亞太地區的增幅超過了其他任何地區,同比增幅達到43%。其中,新加坡在新蛋白領域的融資額也創歷史新高,達到了1.7 億新加坡元。

另一方面,世界各國政府正在為新蛋白提供前所未有的支持。其中,歐洲為包括微生物發酵和細胞培養基食品在內的細胞農業研究和商業化投入了超過 1.55 億美元;美國國會投入將近600 萬美元的研究資金用於新蛋白研發;中國也在2021 年正式啟動「人造肉高效生物製造技術」 國家重點研發計劃「綠色生物製造」重點專項。此外,世界上許多大型的肉類生產商和食品快消企業正在以不同的方式布局新蛋白產業。

為了建立更可持續的食品供應系統,新加坡設定了「30 by 30」目標,即到2030 年全國30% 的營養供給由本地生產的食品所提供,該目標也對「新加坡2030 綠色發展藍圖」中建立「韌性未來」的目標起重要作用。儘管自然資源有限,但新加坡希望通過發展科技改變該國未來的食品供應。在「30 by 30」目標中,「新加坡食品故事」研發項目已經提供超過3 億新加坡元的經費資助,包括未來食品和蛋白生產等領域的研究項目,其中重點關注微生物蛋白、植物蛋白、細胞培養肉技術。同時,新加坡政府設立農業集群化轉型基金支持農業食品領域轉型升級,並與高等教育機構培養行業所需人才,希望通過提供不同的資源支持,能夠在農業食品科技中扮演引領者的角色。另外, 新加坡率先頒發新型食品市場准入許可、迅速發展新型食品生態系統,以及支持科技農業創新創業,表明其對新蛋白產業的開放態度。

三、應對新蛋白產業機遇和挑戰的新加坡模式

1. 政企研學合作,推動技術創新發展

新蛋白三大分類中發展得最早且最快進入消費者市場的是植物基產品,如植物肉漢堡、植物基水餃等。區別於在亞洲地區常見的麵筋、素雞等素肉製品,植物肉的難點在於如何通過科技創新實現在質構、風味、營養等各方面對標傳統肉品。比如選擇搭配不同的植物、微生物蛋白原料,能夠改善部分欠缺的產品配方,但同時也需考慮原料的可獲取性、成本、功能性等等。在質構方面,加工技術的改良則至關重要,現有的擠壓技術還不足以達到理想的效果;另外,設備的高昂成本也阻礙了植物肉的研發。

致力打造未來食品中心的新加坡,聯合國際和本土企業建設植物基生產研發所需的基礎設備,並提供給初創和研究團隊使用。在2021 年引入國際擠壓設備製造商瑞士布勒集團和瑞士香精香料生產商奇華頓公司在新加坡設立蛋白創新中心,該中心設有食品級中試生產線、風味實驗室、實驗廚房。除了設備,該創新中心還提供技術諮詢服務協助產品研發。由新加坡理工大學和新加坡企業發展局支持的FoodPlant 公司,為研究團隊提供植物基產品加工設備測試小規模生產,還為公司和學校開設培訓課程。此外,新加坡科學園鼓勵新蛋白企業進駐園區並提供支持。

細胞培養肉以細胞為源頭,在體外培養細胞,使其生長形成肉、脂肪等,再加工成為肉製品。目前,全球多個研究團隊和公司都已製備出細胞培養肉產品雛形或開始小規模生產,而大規模生產和降低成本是細胞培養肉正在面對的兩個主要挑戰。量產上,生產逐級放大過程中,因量級跨度大,且多種環境參數對細胞生理影響的不確定性, 加大了大規模生產的難度。成本方面,用於維持細胞生命且提供營養的培養基中的一些關鍵成分如白蛋白、生長因子等成本較高,也導致現階段細胞培養肉的成本仍高於由傳統畜牧業生產的肉類。

目前,全球正從多個方面降低細胞培養肉的生產成本。在新加坡,當地政府資助新加坡科技研究局生物過程技術中心,在培養基創新和生物過程優化方面進行研究,以降低細胞培養肉的成本。另外,新加坡本土合同研發生產組織企業Esco Aster(藝思高艾斯特) 也建立平台,為細胞培養肉和發酵蛋白公司提供技術支持,通過合作來攻克細胞培養肉的量產技術難題。

對於發酵而言,無論是精密發酵還是生物質發酵,提高生產效率和轉化率都很關鍵。據統計,新加坡至少有 8 家提供生產發酵蛋白所需的生物反應器設備或者合同研發生產服務的供應商,協助新蛋白髮酵公司調校反應參數, 優化生產。其中 ScaleUp Bio 是新加坡首個提供精密發酵食品生產合同研發生產服務的公司,由全球食品貿易公司 ADM 和淡馬錫旗下亞洲可持續食品平台共同成立。該公司已經和新加坡科技研究局共同設立精密發酵聯合實驗室,該實驗室將為新蛋白初創公司提供發酵設備和下游相關測試和分析服務。

此類合同研發生產服務和創新中心在新蛋白產業鏈中十分重要,它們能夠幫助科研團隊、初創公司加快研發進度,測試量產升級,節省所需投入的資金,同時減小這類合同風險。新蛋白在規模化生產和供應鏈管理中,還存在原材料和能源供應的挑戰,需要保證原材料質量和供應穩定性、拓寬原料種類,結合使用新能源,發展循環技術。

2. 緊貼全球趨勢,結合本土需求

新蛋白產品的市場正在全球逐漸擴大。截至2022 年, 在26 個國家或地區至少有156 家細胞培養肉或海鮮公司, 該數據凸顯了全球範圍內新蛋白產品的市場潛力和競爭激烈程度。而口味、營養、價格,始終是消費者的關注重點。

為了滿足當地的飲食文化和烹飪習慣,許多新蛋白公司也和當地餐廳和主廚合作,使用新蛋白產品做出本地菜式,以提高消費者的接納度。以GOOD Meat 公司為例, 在新加坡獲得了細胞培養雞肉銷售許可後,通過與當地的私人餐飲會所、熟食攤檔等餐廳合作,使用細胞培養雞肉製作炸雞、海南咖喱雞飯、沙嗲雞肉串等富有當地特色的菜式。另外,在新加坡一家連鎖餐廳推出使用植物雞肉製作的海南雞飯,深受當地消費者歡迎並被納為餐廳的常駐菜品。

另外,新蛋白產業供應鏈網絡發展時間短、成熟度相對欠缺。目前,大部分新蛋白產品的生產成本還相對較高。為實現降本增效,許多公司使用多種蛋白原料製成混合型蛋白產品。例如在細胞培養肉中添加植物蛋白,不僅可以降低成本,還可以增加纖維;在植物蛋白中混合發酵蛋白或者功能性成分有助於改善產品的色、香、味。相信隨著技術進步和生產規模化,新蛋白產品的成本會逐漸下降, 在價格上更具競爭力。

新加坡也積極推動行業的交流合作。在年度新加坡國際農業食品周上,設立新蛋白專場論壇,海內外新蛋白產業代表開展交流,同時也向世界展示新加坡新蛋白產業的發展。許多國際性新蛋白展會也選擇在新加坡舉辦,如亞洲食品和酒店展會、新蛋白和食品科技展示等。

3. 豐富人才培養模式,重視國際人才引進

隨著如亞洲可持續食品平台等新蛋白公司在新加坡建廠,預計到2030 年將會需要至少500 名技術人才。新加坡經濟發展局預測,到2030 年新加坡本地高科技農業領域將會產生超過4000 個工作崗位。新加坡勞動力發展局、新加坡食品局與當地的理工學院開展了一項職業轉型計劃,給參與該計劃的在職人員補貼半年課程費用,以培養本地人才進入包括新蛋白在內的高科技農業領域工作;此外,新加坡南洋理工大學和新加坡國立大學分別先後開設亞太區首個新蛋白本科生和碩博研究生課程,講述新蛋白的科學知識原理、市場發展、監管情況等內容。

新加坡也極其重視吸引海外人才,不斷更新人才政策。今年上半年,新加坡政府宣布了一項旨在吸引全球人才的簽證計劃,符合條件的人才將在申請工作簽證時獲得額外加分,其中包括蛋白類科技人才。落地新加坡的國際新蛋白企業表示,政府的這類工作極大程度地幫助了公司聘用不同領域的人才。

4. 推動監管,強化智慧財產權保護

新加坡在新蛋白產品審批和智慧財產權保護方面的優勢, 吸引了國外企業進駐。2020 年,新加坡成為全球第一個頒發細胞培養肉產品市場准入許可的國家。除了細胞培養肉, 新加坡也對精密發酵產品(包括氣體蛋白、含有精密發酵成分的乳製品)發放市場准入許可。新加坡在新蛋白監管審批的進程也讓許多公司將新加坡作為首選市場。

新加坡在審批過程中始終保持嚴謹細緻的態度。2018 年,新加坡食品局便開始與科學界及食品商界代表就新型食品和食品原料監管框架進行對話。同時,該局與國際保持緊密溝通,如與聯合國糧農組織共同舉辦新型食品監管圓桌論壇,討論新型食品安全性、市場准入和監管、公眾接受度等議題。另外,新加坡食品局也和南洋理工大學及新加坡科技研究局合作,對新型食品、功能性原料,以及新型食品加工技術開展食品安全科學研究,同時提供諮詢服務和對外開放的工作坊。

新加坡的新蛋白產業鏈發展和完善速度快,對於新蛋白產品的監管進度領先其他國家與地區,其智慧財產權戰略確保了專有創新技術受到高度保護且鼓勵不斷創新疊代, 因而在新蛋白產業全球興起的短短几年內,成功打造成新蛋白中心,吸引不少企業和投資人進駐。但隨著今年美國對兩款細胞培養雞肉產品發放市場准入許可,預計有更多國家或地區加大投入發展新蛋白,競爭將與日俱增。

新加坡極具前瞻性地打造新蛋白中心,而這個中心的定位更像是新蛋白行業樞紐。儘管新加坡本土資源有限,但這並沒有阻礙其發展新蛋白產業,通過充分發揮在技術研發、產品開發、人才培養、智慧財產權保護方面的優勢,吸引全球食品行業領軍企業和新蛋白初創公司落地。同時,新加坡也積極開展新蛋白產業國際合作, 隨著產業的不斷發展,在不久的將來也將需要與製造和供應鏈強國建立更深入合作,互為補充,形成完整的可持續新蛋白生產產業鏈。

(作者系國際組織工程與再生醫學學會成員、新加坡國立大學博士,文章原標題:新蛋白產業為新加坡帶來的機遇和挑戰)