編者按:疫情兩年,需要在各國之間來回的人們面對的是反反覆復的入境檢測,網友「帥正的詩」分享了他三次跨國渡境的經歷。以下為網友全文:

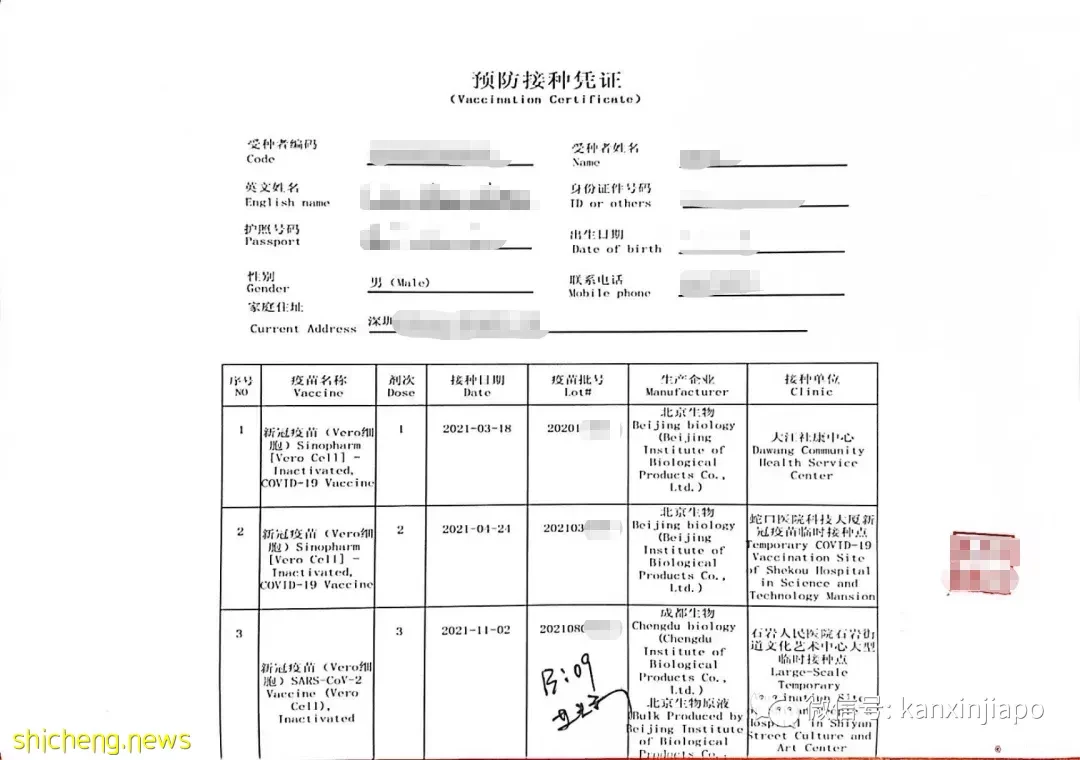

2021年11月,我接種完第三針北京生物疫苗,開始為飛往新加坡做準備。當時新加坡的入境政策還比較複雜。

首先,我要在出發前一個月內預定落地時的核酸檢測,並付費165新幣。其次,在出發前三天內,我需要完成網上健康申報。最後,入境時我需要出示我的疫苗接種證明和健康險購買證明。這些文件雖然繁瑣,但是只要準備齊全符合入境條件,落地核酸檢測陰性就不需要隔離還是很值得的。

不是所有的中國產的疫苗新加坡都認。在新加坡健康部的官網上,對於中國疫苗的要求非常多。比如,北京生物疫苗的英文名中必須含有「Beijing Sinopharm BIBPC」,少一個字母都不行。

北京沒有直飛新加坡的國際航班,我準備在深圳轉機。

行程開始就發生意外

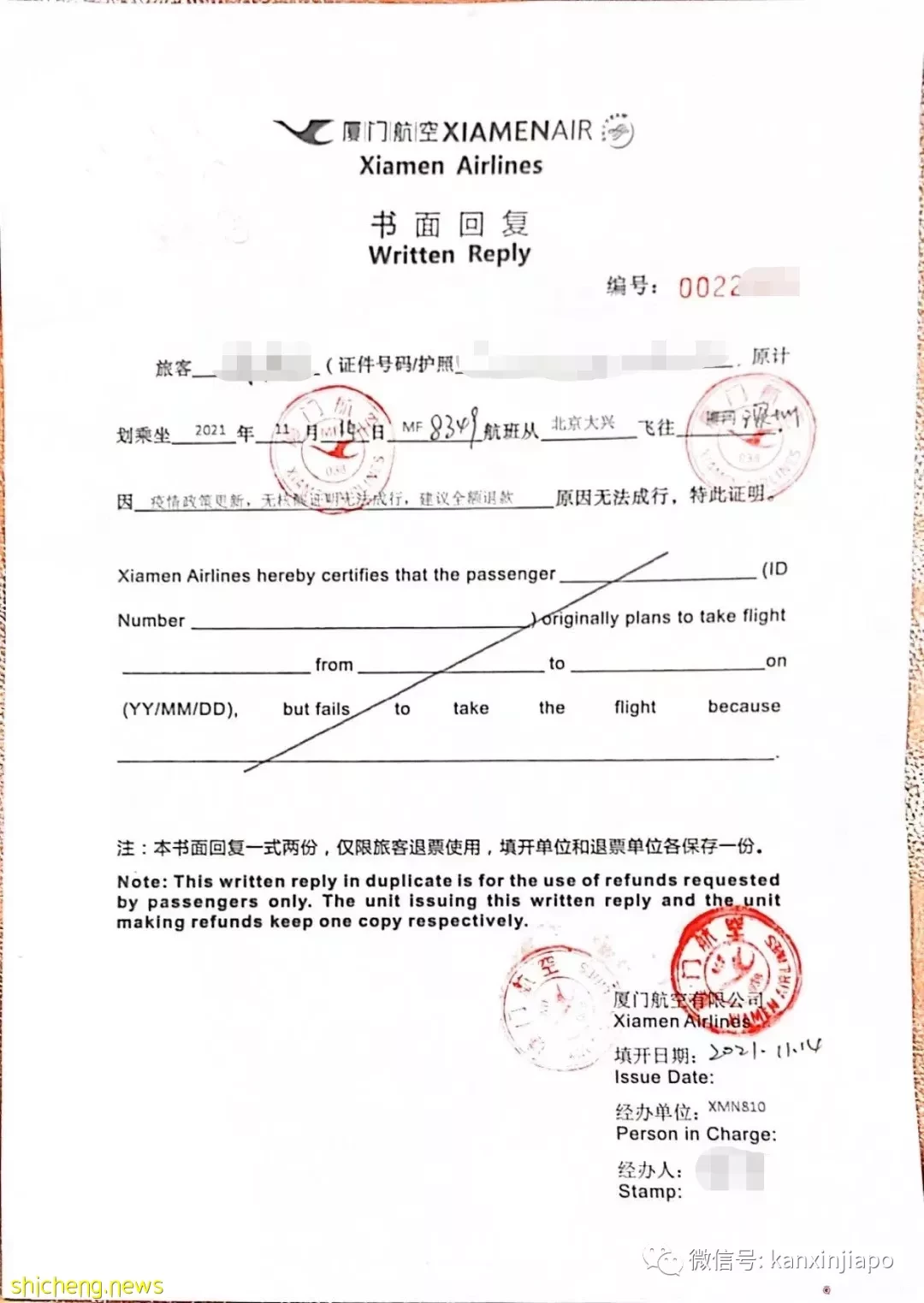

出發那天,天還沒亮我就趕到了大興機場,卻被告知需要四十八小時內核酸陰性證明才能登機,原因是當時北京市有陽性病例!而就在一個星期前我從深圳飛北京時並沒有這個要求。

在大興機場眼睜睜看著飛機起飛後,我立即就改簽了一周後北京飛深圳、深圳飛新加坡的兩張機票,立即預約了北醫三院的核酸檢測。然後六十多公里兩百塊路費打道回府,我不得不重新申請入境新加坡需要的文件,取消預約的落地核酸再重新預約付費。

一周後,出發前的深夜,我一直盯著手機,直到核酸結果出了,我才能放心睡覺。

飛深圳的飛機上,有些人穿著防護服,有些人帶著護目鏡或者遮擋板,吃飯得一層層摘下來,所以有些人索性就不吃了。降落之後,取行李前還得再做一次核酸,一百多號人就在航站樓的走道上排隊,你擠我,我擠你。

出海關聞所未聞的「恐怖」

我從未想過出海關能如此恐怖。 那天整個深圳機場只有一個國際航班,而飛新加坡的航班一個星期也只有這一班,因此人也特別多,我花了一個小時才過了海關。

為了保持安全距離,工作人員讓乘客排成一隊,一小撮一小撮地下樓過海關。剛下扶梯,卻被噴一臉消毒水,然後再在樓下排成一隊,你擠我,我擠你。

海關只有一個通道是開著的,工作人員全套防護服坐在玻璃櫃檯後面,只能通過面罩看到眼睛。

隊伍走的特別慢,每個人都要被問:「出去幹什麼?」,要是回答「去工作」,就會被追問「做什麼的?有工作簽證嗎?」等等;要是回答「去旅遊的」,會被追問「住哪個酒店?旅遊多久?回程機票買了嗎?」等等。

答不上來的,就會被放到一旁的椅子上坐著,我下來的時候有兩個人坐著,像極了沒寫作業被老師懲罰的小學生。

工作人員問到我時,我說去見家人朋友,他就沒再多問,放我走了。收起護照,我回頭一看,已經有六七個「小學生」坐在椅子上了。

終於落地新加坡 做完核酸順利入境

飛新加坡的飛機上就沒有人穿防護服了,我很快睡著,四個小時後飛機降落在樟宜機場。

新加坡樟宜機場整個被分成兩個區域,從飛機下來的人只能前往核酸檢測點和停車場,不能去免稅店和餐廳。在入境時,我把我準備的各種證明文件都出示了一遍,但人家反而沒怎麼仔細檢查,還說我為什麼要給他這麼多紙。

過關之後,我來到一個臨時搭建的大棚里進行核酸檢測。

在這裡工作的志願者穿著普通的短袖,戴著普通的口罩,很年輕,許多應該都是學生。排隊的人不多,檢測很快就結束了,隨後我與我弟弟在停車場匯合,開車回家了。

第二天早上收到一封電郵,通知我核酸檢測陰性,可以前往公共場合。

接種證明失效

決定再打兩針mRNA

自由了一個月之後,我的旅遊簽證附帶的接種證明失效了,很多商場公共區域不讓我進了。

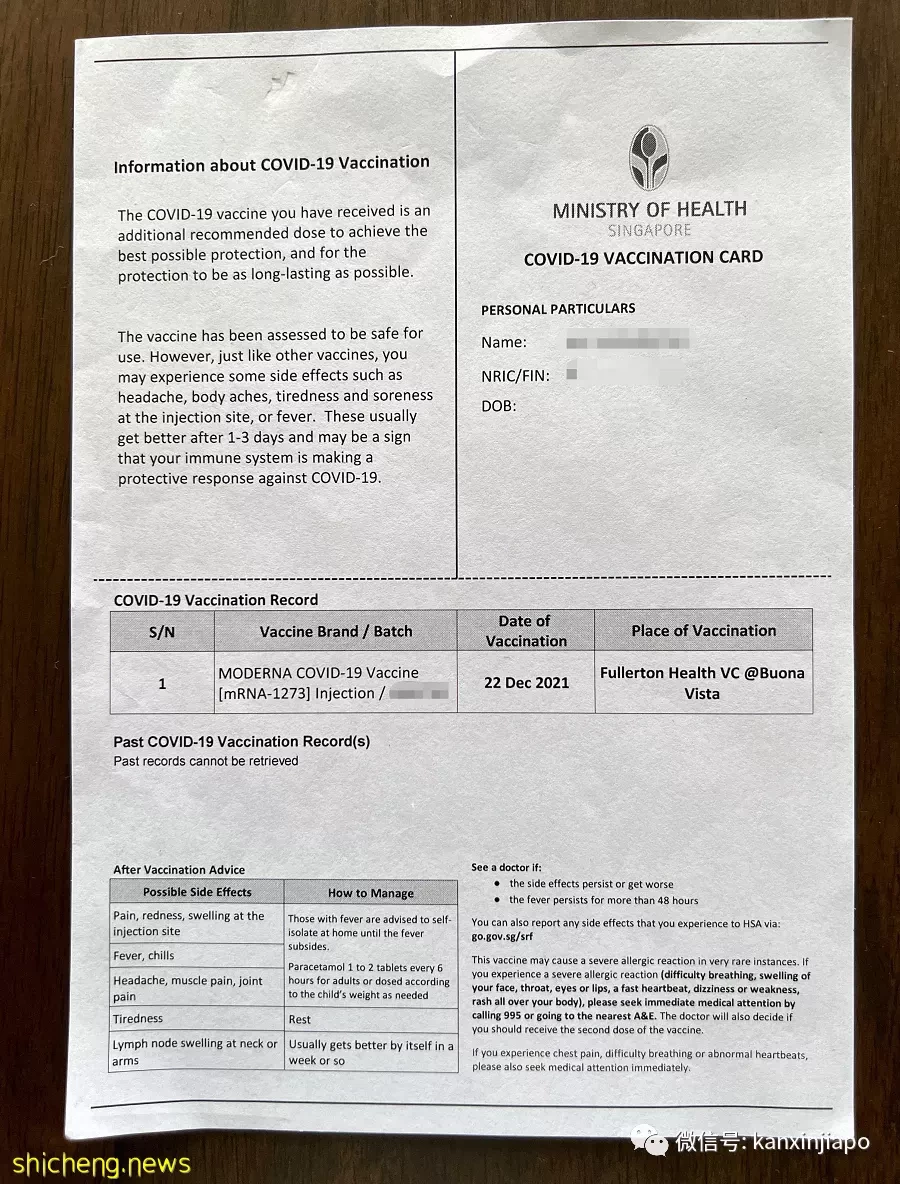

我如果要重新申請接種證明,並將其錄入新加坡衛生部系統中,就必須要去診所自費做抗體測試。當時新加坡的疫苗政策對持短期簽證入境的遊客是免費接種,於是我就準備乾脆再打兩針mRNA疫苗。

我約了個離家最近的診所,兩周後去打摩德納第一針。而此時從新加坡回國的我媽剛剛結束了在深圳的21天酒店集中隔離。

新加坡有許多社區健康中心都被改造成了疫苗接種中心,來打疫苗的人很多,體育館很寬敞,還有個螢幕循環播放各種副作用的應對方法。

我告訴工作人員我之前在中國打過其他的滅活疫苗,他們討論了一下,覺得沒問題,確定我重新開始兩針的接種程序之後就給我打了。

第二天我開始發燒,被打針的手臂酸痛到無法開車送我弟上學。

吃了幾片班納杜後不燒了,但手臂的酸痛過了好幾天才完全消去。打國內疫苗完全沒有類似的副作用。

我媽打輝瑞的時候說她發燒到連從床上爬起來吃退燒藥的力氣都沒有,我安慰她,說那是她免疫系統有活力。

計劃趕不上變化 啟程飛往坎培拉

還沒到打第二針摩德納的時間,澳大利亞的大學要開學了,我帶好新加坡的接種證明,準備第二針在坎培拉打。澳大利亞入境也需要疫苗接種證明,我使用的是國內的三針北京生物。

澳大利亞每個洲的入境要求都不一樣,我降落在南澳,下飛機拿完行李,在出口有個人給我了張A4紙,說拿著這個24小時內去任意一個檢測點測個核酸,就放我走了。

我是第二天去測的核酸,陰性結果幾天後發到了我電郵里。 我南澳的同學說,如果忘記檢測了,會有人打我在入境時預留的電話催你去檢測。我想,要是我真懶得做核酸,換個手機號不就行了。

到了坎培拉之後,我立即就準備打第二針,這邊所有的藥店都可以接種,而且很多都是不用預約走進去就能免費打的。我運氣沒那麼好,當天醫生都下班了,只好約了幾天後的。

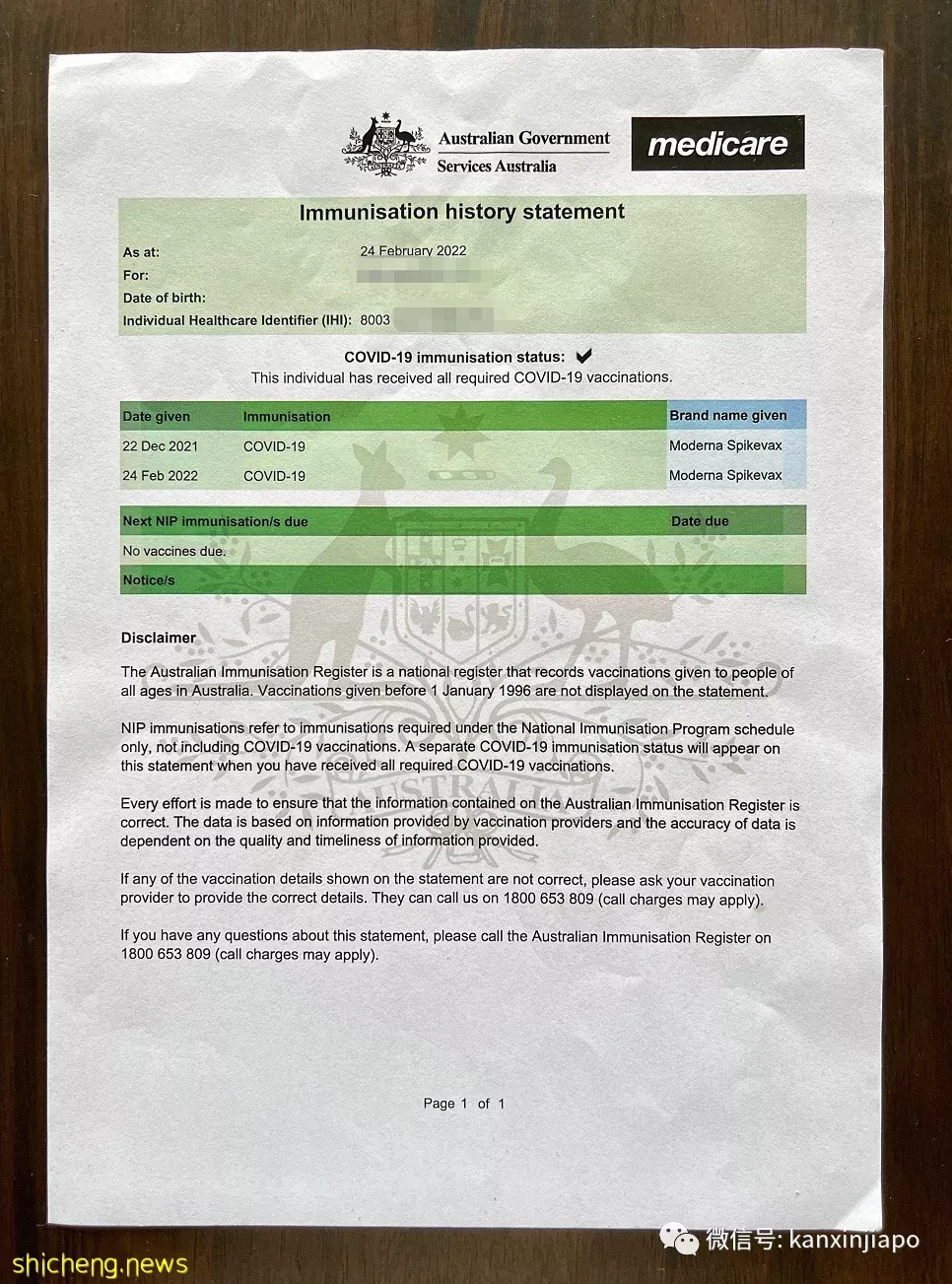

我給他們看了我在新加坡的摩德納接種證明後,他們就把我這針疫苗接種信息錄入進了澳大利亞的醫療保險系統,接著給我打了第二針。這次也是摩德納,但是副作用沒那麼強烈了,手臂也不疼了,但還是發燒了一天。

至此我已經集齊了三針北京國藥疫苗證書和兩針摩德納疫苗證書,在當時這兩份證書和唐僧西天取經路上,從沿途各國取得的通關文書有著同樣重要的作用。

疫情逐漸在人們心中「消失」了

接下來幾個月,坎培拉病例一直在增多,但人們卻越來越不關心疫情。 除了醫院、學校和公共運輸這些場所,幾乎都沒人戴口罩了。政府好像也懶得管,之前進商場還要掃碼,現在App都打不開了。 7月份假期時再次回新加坡,入境政策只剩下行前三天的健康申報了,機場的分割區也不復存在。

我降落之後才發現,許多人甚至連健康申報都沒提前做,等到降落了才現場申報。我把澳大利亞的疫苗接種證明給官員看,沒到一分鐘就把我放走去見我媽了。

假期結束我又回到澳大利亞,現在入境澳大利亞,什麼證明都不需要提供,已經回到了疫情之前的政策。 降落在雪梨,坐上前往坎培拉的大巴,我不禁想起三年前我剛到澳洲時的情景。

仿佛世界在幾年前忽然得了感冒,發了燒,睡了一大覺,又回到了原來的樣子,疫情期間一切的厭煩、恐慌、歧視、孤獨和絕望,只是發燒時的夢境,醒來又是平凡的日子。

(圖文來自新加坡眼APP網友帥正的詩)