很長一段時間以來,人們一直在討論一個話題,就是:新加坡可以被取代嗎?討論很激烈,並產生出了各種各樣所謂的取代方案。對於這個問題,作者的回答是肯定的,新加坡是可以被取代的,而且很有可能正在被取代著。本文就從新加坡的地理和歷史以及貿易發展情況來分析這個問題。

從地理和歷史來看

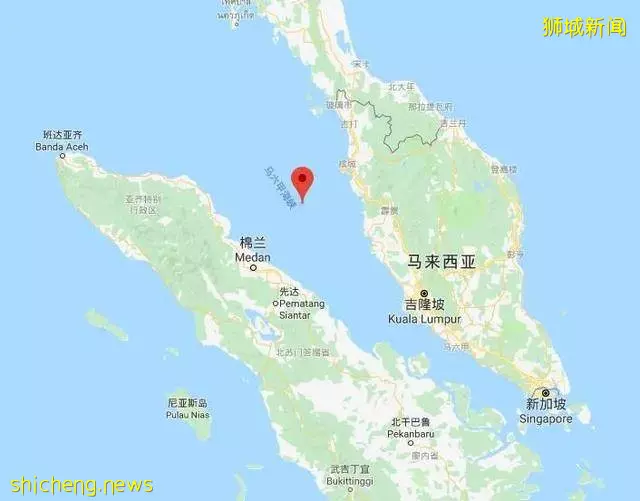

眾所周知,馬六甲海峽是一個連通世界東西方的地方,非常重要。但是從地圖上看(圖一),馬六甲海峽很狹長,周圍有很多的城市。要說哪個城市的地理位置更為優越,其實也很難說。僅僅是從地理位置的考量來說,這些城市都是有潛力成為像新加坡那樣的重要的貿易城市的。

圖一:馬六甲海峽

來源:https://m.xhaiwai.com/news/16695.htm/

從歷史上來看,從16世紀開始馬六甲這座城市就成為西方國家比較熱衷的地方,葡萄牙、荷蘭和英國都曾在那裡建立殖民地。後來英國於1786年和1819年分別在檳城和新加坡建立貿易站。1819年1月29日,英國不列顛東印度公司雇員史丹福·萊佛士(Sir Thomas Stamford Bingley Raffles)登陸新加坡,並開始管轄該地區,發展貿易活動。到1820年時,新加坡開始為英帝國產生利潤,三年後,新加坡的貿易額已經超過檳城。1824年,新加坡正式成為英國殖民地,隸屬於英屬印度殖民當局。1867年,新加坡被升格為海峽殖民地,和檳城、馬六甲並列一個轄區,受英國直接統治。在此之後,新加坡的發展越來越快,遠遠超越檳城、馬六甲等其他馬六甲海峽城市,越來越為世界矚目。

如果用更加漫長的歷史維度看,在馬六甲海峽這個地方,新加坡成為獨一無二的城市的歷史也才不到200年,在此之前,有在當時同樣很好且歷史更為悠久的城市,如馬六甲和檳城等,在此地區耀眼過,只是新加坡在比較短的時間內取代了它們。但是把這個200年的時間放在人類的歷史長河裡其實是非常短暫的,歷史的重複性告訴我們:在未來漫漫的時間長河裡,出現某一個城市取代新加坡也是很有可能發生的事情。

但是另一方面,當全世界都在思考新加坡會不會被取代的時候,新加坡其實在默默地改變著,而且它變得還很快,變得有些讓人琢磨不透,好像它有些地方已經被取代了,好像有些地方正在被取代,但又好像有些地方越來越難被取代了。因為很多人認為新加坡的優越地理位置是其成為重要貿易港口的唯一原因,本文接下來就從新加坡的貿易出發,為大家來分析這個迷思。

從對外貿易出口情況來看

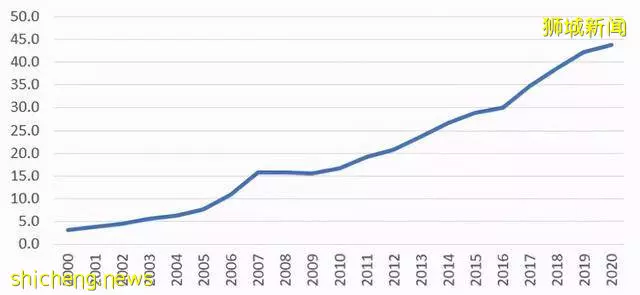

從總體來說,新加坡貿易出口額(商品加服務)呈上升趨勢(圖二),在這20年里實現年平均增幅5.2%。新加坡的貿易出口從2000年的2827億新元,上升到2018年的歷史最高點8345億新元,2019年小幅下滑至8288億新元,2020年遭新冠疫情重創,下滑至7744億新元。另外值得一提的是,它的外貿對石油的依賴度其實很小,整個時期石油貿易(本地出口和轉口貿易),只占總體份額的8%。

圖二:新加坡對外出口結構(2000-2020年)(十億新元)

數據來源:新加坡統計局和作者整理

第二、2018年以來中美貿易戰對新加坡的對外貿易可能造成了影響,但是影響並不大。因為從數據上看,2019年其對外出口額只有很小額的下滑,且從最新的2021年1月至6月的數據來看,這前半年的出口貿易額達到了2907億新元,疫情重創之後的貿易反彈使其出口又達到了歷史最高位水平。尤其是非石油轉口貿易,在絕對數額上呈上升趨勢,在份額上也很穩定,2020年與2000年的份額都保持在36%(表一)。

第三、出口的結構發生了比較大的變化。新加坡的貿易結構從對非石油的轉口貿易和本地出口依賴度較高,轉變為更為均衡化的結構。具體表現為:同時期,非石油的本地出口份額在下降,從2000年的40%下降至2020年的22.3%(表一);而另一方面,服務性出口的份額在增加,從2000年占總體份額(服務性運輸和非運輸)的15.9%增長至2020年的33.5%:非石油的轉口貿易的份額沒有變,差不多保持在了36%的水平。這說明了:首先新加坡在全球的貿易地位很穩定,即便是在貿易戰的情況下,各國公司還是願意以新加坡作為中轉貿易站;另外,因為本地非石油出口的商品來源於本地的製造業,那麼,此項目份額的減少是否代表了其製造業的某一部分被取代了或是正在被取代?而服務性出口,尤其是非運輸服務性出口從8.7%的份額增長至24%(從2000年到2020年),是不是說明了新加坡的某項服務業慢慢地建立起了全球競爭優勢?對於這些問題的回答,我們不得不去尋找這個結構性變化的內在原因。

表一:新加坡外貿出口結構比例比較

(2000年和2020年)

數據來源:新加坡統計局和作者整理

從外貿出口結構比例變化的內在原因來看

首先,對服務性出口增長的帶動最大也是成長快的行業是金融性服務行業(圖三)。從2000年的32億增長到2020年436億,年平均增長14%。

圖三:新加坡金融服務業出品額增長情況(2000-2020年)(十億新元)

數據來源:新加坡統計局

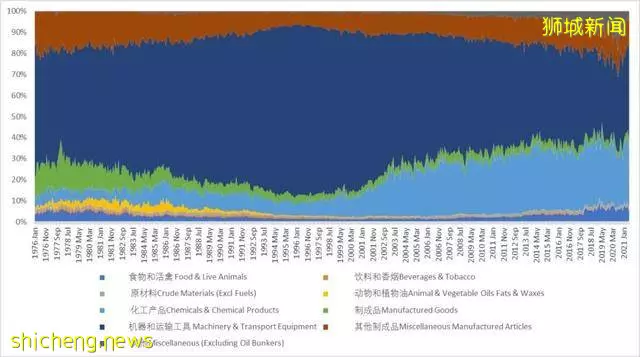

其次,從非石油本地出口結構變化的分析來看(圖四),機器和運輸工具出口這一項自上個世紀70年代以來一直占據著很重要的地位,但是卻在2000年之後出現了萎縮,尤其是近年來,其縮減速度加快。但在另一方面,一個新興的產業,化工產品的出口份額逐年上升,近年其份額已經與機器和運輸工具的出口額相媲美。2020世界貿易統計年鑑發布的2019年化學品最大出口國排名中,新加坡位列第八。新加坡的化工與能源產業也在全球名列前十。

圖四:歷年新加坡非石油本地出口結構演變情況

數據來源:新加坡統計局

所以,從外貿出口結構比例變化的內在原因來看,新加坡正在經歷著產業上的一些變革。如上所述,它的一些產業,機器製造縮減很快,也許正在被取代著;而又有一些產業,如化工產業和服務行業里的金融服務業發展很快,漸漸取得很難被替代的核心競爭力。

這其實跟新加坡本身的階段性經濟發展情況和國情分不開。首先,新加坡特別小,不可能無限度地引進外國勞動力,所以人力的缺乏是其經濟發展最大的阻力。而政府對於這一缺陷,實行的是具有前瞻性的政策的引導,在經濟還沒有發生大的問題時,就在為未來可能發展的風險做規劃和準備。例如近年來政府對於外勞實行的是強制性的縮減,如更加少的外勞配額和更高額的勞工稅,以及更加高的工作準證的門檻,這使得企業引進外來勞動力的困難越來越大,這極大地限制了需要勞動力的製造業的生存空間;另一方面,政府對企業關於提高生產率的資本投入進行補貼,也對本地人進行新知識新技能的學習進行大額的補貼,使得企業的發展被迫從人力的投入轉向對資本和知識的投入。

另一方面,因為國家小市場小,新加坡不可能擁有像中國那樣的全產業鏈,它必須有的放矢,進行選擇性的產業發展。例如,在新加坡很長的歷史時期,機器製造業在解決本地就業和經濟增長方面有很大的貢獻,此行業也發展得很快,使新加坡的高精密儀器很具競爭力。但是,本世紀以後,人力資源瓶頸使新加坡還得向更為不依賴於人力、更知識密集和更資本密集的行業傾斜,如金融服務業和化工產業。但是這樣,也帶來了產業更加均衡發展的好處。

所以說,隨著新加坡自己本身的產業發展,一些產業的某些部分是一定會被取代的。但是迄今為止,這些取代是在新加坡的產業規劃範圍以內,是主動地被取代,而不是被動地無可奈何地被取代。對於「新加坡可以被取代嗎?」這個問題,要想很好地回答,必須要問提這個問題的人:「人們想要取代其哪一方面?」如果只是地理位置,如上所述,馬六甲海峽上的每個城市都同樣地好;如果是經濟發展成就,那是可以取代甚至超越它的。但是,在此之前需要做的,可能是好好地去研究它,分析其成功真正的原因,並去學習它,而不是把成功僅僅歸於不為人力所能改變的地理位置。我想,每個國家都有超越新加坡的潛力,因為其實新加坡相對於很多國家,缺陷實在是太多,但是它卻更為成功,這就是它非常有魅力的地方,是值得我們去好好地研究和學習的。

作者謝娜