近日,南洋理工大學的一個研究小組開發了一種技術,只需拍攝物體的照片,就可以重建像皮膚或蛋殼膜這樣的半透明組織之下的結構。這種方法也可以用於研究比一根頭髮小1000倍的物體。未來,醫生可能不需要顯微鏡或提取組織樣本來研究皮膚表面附近的細胞或病毒。

近日,NTU的研究團隊在隨機光學散射定位成像 (Stochastic Optical Scattering Localisation Imaging) 研究領域取得重要進展。

AP Steve Cuong Dang (左) and PhD student Zhu Xiangwen,

來源:NTU官網

從生物科學到物理科學,超解析度成像一直在革新著技術分析的各個領域。

但是,許多物體被諸如生物組織之類的強烈散射的介質所遮蓋,這些介質會擾亂光路,產生斑點圖案並阻礙物體的可視化,更不用說超解析度成像了。

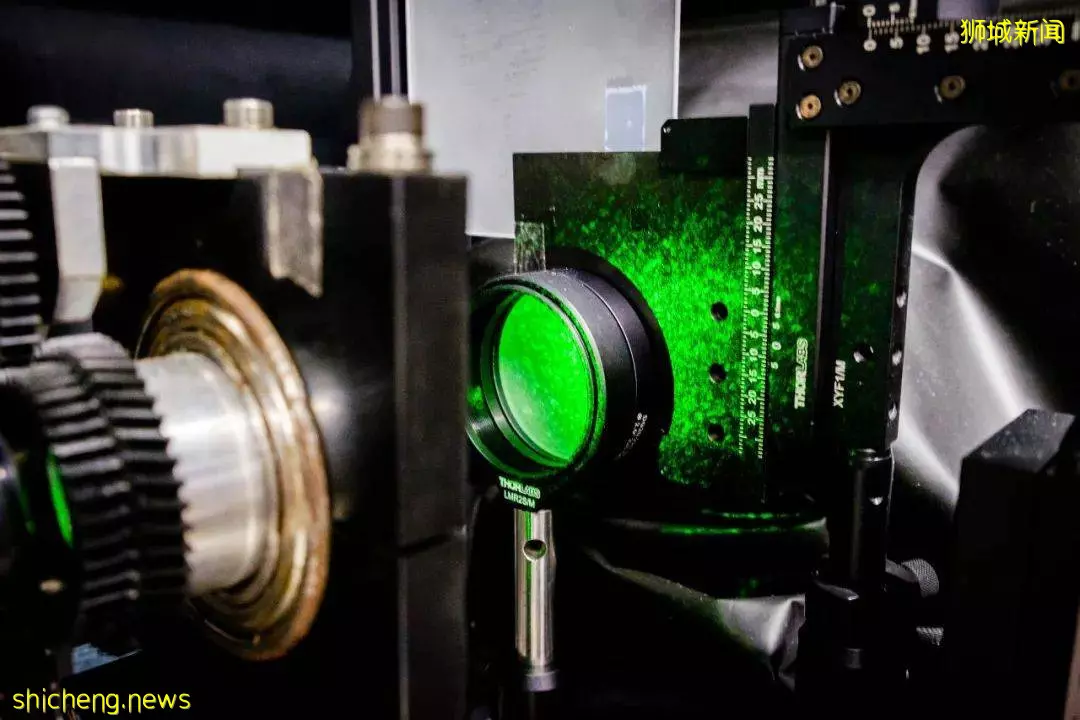

prototype, 來源:NTU

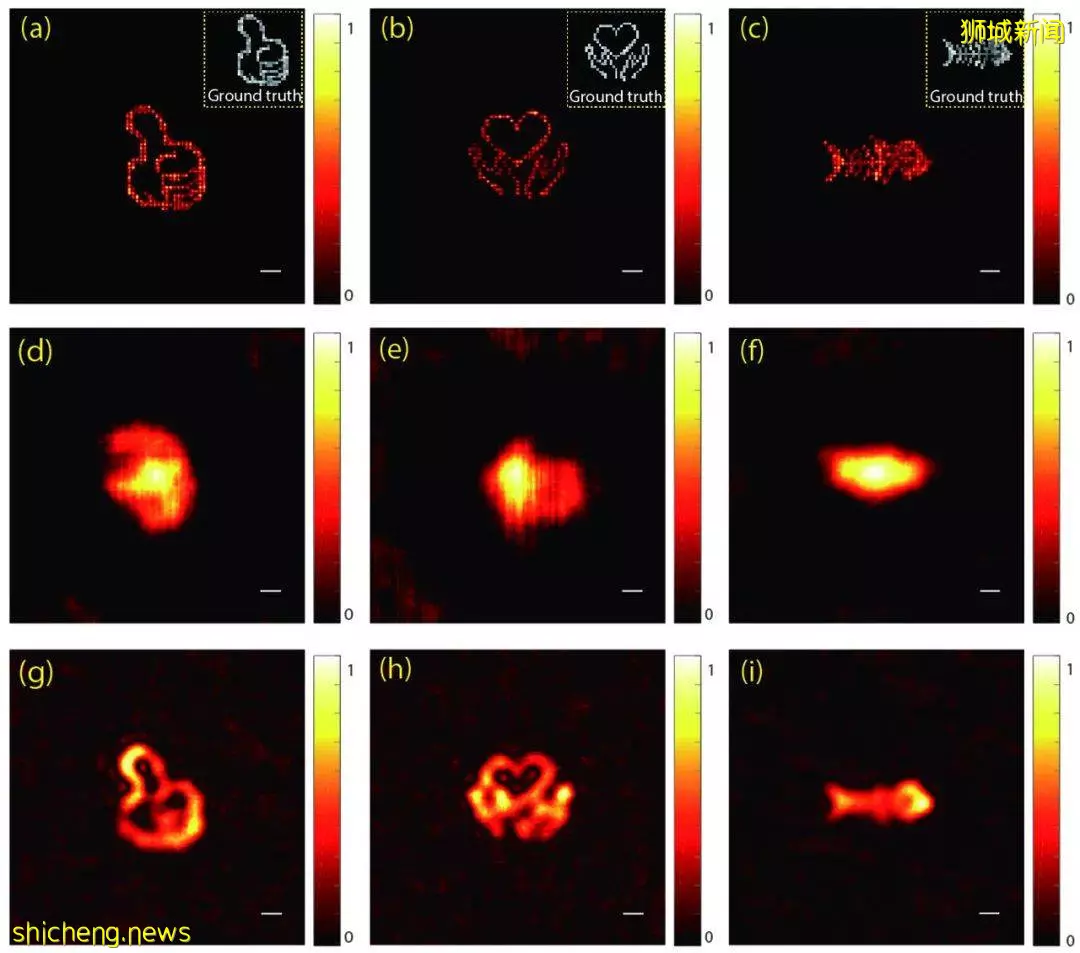

南大科研團隊通過基於隨機光學散射定位成像(SOSLI)技術的散射介質進行的非侵入性超解析度成像。

他們證明了SOSLI不僅可以通過靜態散射介質,而且可以通過具有強去相關性的動態散射介質(例如生物組織)來進行無創超解析度成像。

這一方法為在納米級細節級別的散射介質後面無創地可視化各種樣品鋪平了道路。

解析度是普通光學顯微鏡的八倍,來源:ST

該團隊表示,這項技術可用於研究小至100 納米的物體,該團隊希望這項技術可以成為超高解析度顯微鏡的更實惠的替代品,超高解析度顯微鏡的價格從數十萬美元到數百萬美元不等。

該技術的另一個優點在於其非侵入性。

這意味著像皮膚和細胞壁這樣的物體在使用這項技術時實際上是看不見的,這就消除了對造影劑的需要。

造影劑通常被注射到組織樣本中,以在感興趣的對象(例如癌細胞)與其背景(例如健康的皮膚組織)之間提供對比度。

NTU 光學物理學教授 Peter Török 教授說,新方法解析度是光學顯微鏡的八倍,這是一個關鍵優勢。他補充說,其他技術在解析度、處理圖像的速度以及對造影劑的需求方面受到限制。

該團隊目前正在探索其他更容易獲得、負擔得起和實用的光源,同時確保成像技術能夠產生相同水平的超高解析度圖像。

該團隊已經為這項技術申請了專利,估計它需要大約三年的時間才能商業化。