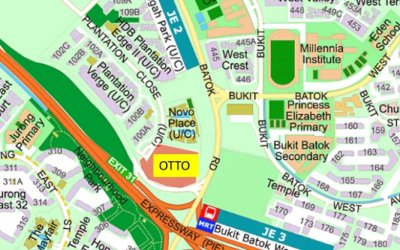

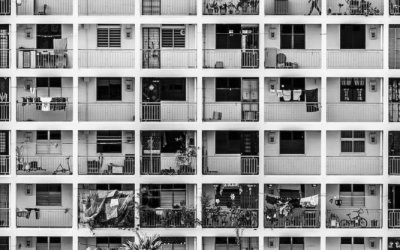

對很多投資者來講,投資房地產無疑是回報率最好的渠道之一。然而,最近新加坡政府卻出台規定,將限制開發商建造回報率最高之一的「鞋盒公寓」的數量,這是怎麼回事呢?等等,先問個問題,你知道什麼是「鞋盒公寓」麼?近年來,小型公寓在新加坡備受歡迎,這些公寓面積通常不到50平米,戶型多為一室一廳。遠遠看去,像鞋盒一般。

鞋盒公寓,其實在全世界各地都有存在。在香港電影中經常出現的「籠屋」、還有此前成為網紅的深圳6平米「鴿籠房」、東京在風中顫抖的「卡片房」以及成為街邊創意的大阪「膠囊公寓」,都是鞋盒公寓的一種。

新加坡的鞋盒公寓,北上廣的假豪宅

說起新加坡「鞋盒公寓」的誕生,原因嘛也很簡單。新加坡現在的年輕人結婚越來越晚,月收入只有5000的單身人士越來越多,而隨著新加坡本地房價不斷上升,房產商為了促進住宅銷售,開始壓縮住宅面積,紛紛蓋起了「鞋盒公寓」。在國內,像「鞋盒公寓」一樣的小戶型已經很少見了,在北上廣能買得起房的年輕人更是少之又少,但是每個住在北上廣的人都經歷過一個階段——合租房。

如今的合租房,幾乎遍布在北上廣的每一寸土地。再好看再豪華的小區,都隨時可見地產中介的身影。合租、混租、隔斷間,成為北上廣深租房族寄生在這裡的主要方式。每個在北上廣奮鬥的外地人,說起租房,都有一部長長的血淚史。北京的梨園、天通苑,上海的紅二村,廣州的石牌村,深圳的福田上沙村、保安大浪村……混跡北上廣的青年們,對這些地名一定有著微妙又複雜的情感。

是北上廣房價貴,還是我們配不上它的繁華

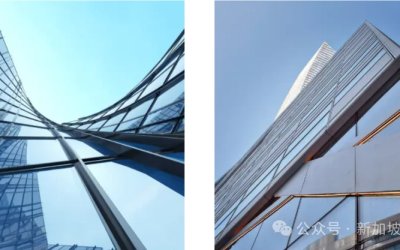

在北上廣打拚的年輕人,表面看似光鮮亮麗,但面對高額的房價,都會感覺自己一貧如洗。每個人最大的夢想,也許就是在這座城市裡可以擁有一套屬於自己的房子。或許買房不是剛需,但想要讓自己擁有足夠的安全感,就一定要有一套屬於自己的房子。是我們買不起房?不,只是買不起北上廣深這些大城市好地段的房。

你願意住在上海的奉賢、崇明嗎?你願意住在北京的延慶、門頭溝嗎?你願意住在三四線城市的老家嗎?這些地方的房子是有可能買得起的,但為什麼不買呢?雖然嘴裡是說離工作的地方太遠,但在內心深處,我們只願意住在北上廣深那千萬分之一最貴最好的地方。

越限越漲,買不起房的90後

北上廣這些一二線城市由於各種資源的高度集中,不僅在過去幾十年吸引了大量的外來人口,在當前仍然在快速的增長,而在這些人群中,剛畢業的年輕人尤甚。但是,這些城市可供居住的房子並沒有跟上人口的快速增長,通過限售限購的方式來調節房價,並沒有解決供需不平衡的問題。再加上北上廣的教育、醫療這些稀缺資源給房子帶來的附加值,都給年輕人帶來了強烈的購房慾望。

房子本身不是剛需,但是中國傳統觀念將房產和婚姻綁定,造成房產剛需;中國的學區制度將房產和優質教育綁定,造成房產剛需。反而導致越限越漲,年輕人就愈發的買不起房。

面對著屢創新高的房價,有些打工者為了一套房子,往往要拼出半輩子的積蓄。所以很多年輕人,尤其是那些遠離家鄉、不在父母身邊打拚的年輕人,絕大多數都只能選擇租房。

生活還在,負重前行

在任何國家,購房都是一筆重大支出,而在中國這一矛盾尤為明顯。在高不可攀的房價面前,即使是再怎麼高喊自由的年輕人,也不得不低下「高傲的頭顱」,接受這個現實。年輕人買一套房子,也許要掏空「六個錢包「——自己和愛人的、雙方父母、爺爺奶奶的,這六個錢包湊在一塊兒,才能夠幫著支付一套大城市中的首付。但回過頭,也會發現顯而易見的問題,父母和祖父母的養老問題怎麼解決?今後的生活如何安排?

我們將「房子是租來的,生活卻不是」奉為至理名言,可現實是「努力買了房子,卻把生活過成了租來的」。買房不容易,買了房後的年輕人更需要努力奮鬥,與此同時做好經濟規劃,才能讓自己的財產發揮更大的價值。