兩年前,當新加坡教育部長陳振聲宣布從2023年起,取消中小學各年級的年中考試時,相信有些家長或學生是喜憂參半。

喜的是沒有備考的壓力,可騰出時間鑽研感興趣的東西;但憂的是少了年中考試測一測自己的水平在哪裡,會否意味著更應加倍努力多做作業練習?

這種矛盾的心態,還體現在本地學生經常面對的另一種情況:

假期作業。

從這周起,新加坡中小學及初級學院學生開始放年中6月假期,然而每門科目的老師都會在假期前安排假期作業,相信大部分學生都已司空見慣,早有心理準備。

但放假還要做功課寫作業,是否讓學校假期失去了意義,剝削了學生好好放鬆自我的機會?

專家:孩子的功課其實讓家長「壓力山大」

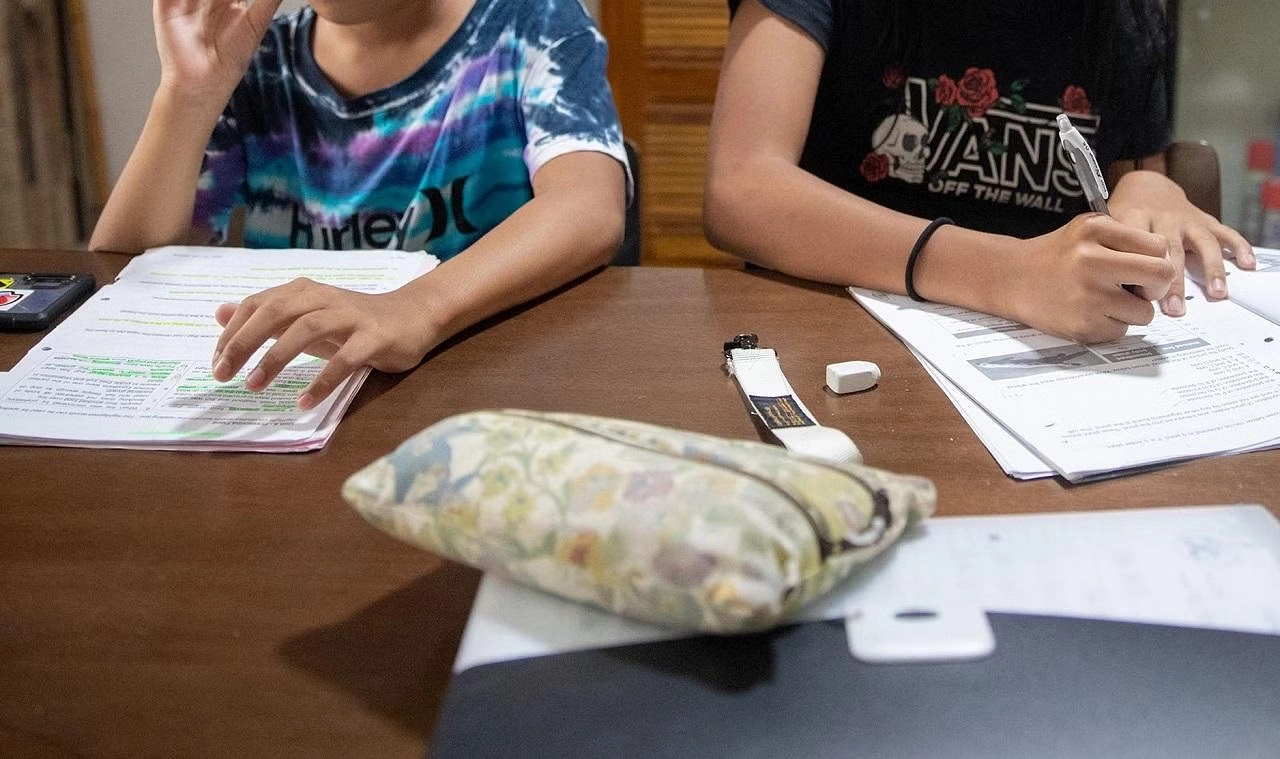

專家指出,不少研究發現功課有其潛在的好處,像是有助於加強在家中強化學術概念、培養時間管理技能等。(海峽時報)

斯威本科技大學兼職講師和教育研究員Eugenia Koh-Chua(許教授),日前發表了一篇評論探討這個課題,文章題為:

假期作業應該被禁止嗎?

她說,「假期作業」這個詞彙本身就存在矛盾,讓人不禁好奇,學校假期是否應該是暫時逃離功課壓力的「避風港」,還是大家現在都已認命地接受,假期作業的存在是在所難免的?

她指出,從正面的角度來看,不少研究發現做功課有其潛在的好處,像是有助於加強在家中強化學術概念、培養時間管理技能,以及鼓勵孩子獨立學習等。

「(通過功課)在家學習也可營造一個更易適應的環境,滿足個別學生的學習進度和需求,尤其讓那些在額外支援下能有進步的學生受益。」

「此外,功課也能作為學校和家庭之間的重要橋樑,讓家長隨時了解孩子課業的進展。」

(聯合早報)

但許教授指出,對於一些家長而言,督促孩子的功課或學業也會給他們帶來一定的壓力。

她引述新加坡政策研究所(簡稱IPS)2017年的一項研究說,66.7%的受訪家長當時坦言,他們同意或非常同意陪孩子做功課、接送他們上下學或上補習班和增益課程,讓他們「壓力山大」。

同一項調查也揭露,多達94%的家長認為,小學的教材應當更容易理解。

「這反映出許多本地雙薪家庭的家長,在嘗試掌握新一代的教材又得兼顧工作上的要求時,所面臨的困難。」

許教授說,家長如果覺得無法親身指導孩子,往往就會把督促小孩功課的職責交給教育專家,即補習老師。

數學補習班上課情景。(海峽時報檔案照片)

她也認為,各種跡象顯示,由於缺乏相關知識、技能、時間和精力,家長在家中輔助孩子的學習時面對的挑戰,學校在布置作業時必須全盤納入考量。

去年就有調查發現,本地近半數家長每周只會有一次過問孩子的功課;疫情期間,一些家長居家辦公時,又得同時看著孩子的學習進度,讓不少人一個頭兩個大。

回到假期作業的議題,儘管目前學校放假了,但有工作的家長還是得繼續上班。他們一方面希望孩子完成作業,一方面又希望有人幫忙監督,這種壓力無形中也會轉移到孩子的身上。

許教授因此建議,與其強制要求學生必須做哪些功課,校方可轉向推薦一些作業,讓學生自行完成。

「讓家長按照給予的期望和價值觀,選擇什麼樣的功課量最適合孩子。」

本地學生花太多時間做功課?

國大研究發現,本地學生平均每周花50個小時讀書,其中28.6小時是在學校上課的時間,另外22.2小時是校外讀書的時間。(海峽時報)

看來,要完全禁止假期作業,在大部分本地學校應該是不大可能的事。

有句英語俗語說得好,「只用功不玩耍,聰明孩子也變傻」。假期要有玩樂的時間,但要是一個月下來「躺平」什麼也不做,對孩子或許也是弊大於利。

當然,家長也應適時鼓勵孩子歇一歇,除了課業上的學習,或許也可以趁假期安排一些他們有興趣的課程,相信對他們也會有所幫助。

撇開假期作業不談,本地學生平日又會不會花太多時間在功課上?

早在10年前,經濟合作與發展組織於2014年公布的一項調查結果就發現,新加坡學生每周平均花9.4小時的時間在功課上,在全球接受調查的65個國家和地區中排名第三。

這個數據雖然是10年前的,但這些年新加坡學生面對的課業壓力並沒有大幅度下降,如今他們花在功課上的時間,搞不好「有過之而無不及」呢。

2022年,新加坡國立大學的一項調查則發現,新加坡學生平均每周花50個小時讀書,其中28.6小時是在學校上課的時間,另外22.2小時是校外讀書的時間。

在學校假期期間,如果這個每周平均時數維持不變,是否意味著校外讀書的時間會增加?

無論如何,花多少時間做作業,以及功課的多寡,某程度上來說也是培養學生自律的良好機會,如果懂得安排時間,即使有假期作業,預計也不會因此而在放假時完全沒時間好好享受。

只要懂得自律及安排時間,假期作業也無所畏懼,學生還是有時間好好享受?(海峽時報)

如同文章開篇提到,教育部近幾年的幾項改革,更多是想鼓勵學生利用空出來的時間,自主學習及培養個人興趣和才能。

在這樣的前提下,功課究竟扮演什麼樣的角色,也許才是最值得關注與討論的。