8月16日,泰國前總理他信的女兒貝東丹·西那瓦當選為泰國新一任總理,不足38歲的她成為泰國有史以來最年輕的總理,也是泰國歷史上第二位女性總理。

作為2023年東南亞人均GDP排名第四,總GDP排名第二的國家,政權的交接引發了新一輪對東南亞地緣經濟格局的討論。

討論最熱烈的一則問題便是:決定新加坡命脈的克拉運河,是不是要重啟了??

為什麼又談起了克拉運河?

這是一條不存在的運河!

但這也是一條會改變東南亞格局的運河!

如下圖所示,由於馬來半島如同一條長長的尖刺,橫擋在印度洋和太平洋之間,船隻想要橫穿通過,就不得不從新加坡、馬來西亞和印度尼西亞三國共同合圍而成的馬六甲海峽通過。

馬六甲海峽一直被認為是連接東西方的「海上生命線」。

每年經過馬六甲海峽的船隻中,有60%都是來自或者去往中國,而中國進口的石油中,80%都要通過這一航線!

但上圖可以看到,在泰國境內的春蓬府和拉廊府之間的克拉地峽寬度較窄,僅50公里,如果可以挖通開鑿出克拉運河,那麼往來印度洋和太平洋的航線則出現了另一個選項。

根據測算,這將讓印度洋進入太平洋的航程縮短1000公里左右,大約是一天半到兩天的船運路程!

克拉運河對新加坡的影響

新加坡快速崛起的原因之一,便是馬六甲海峽的亞洲「咽喉」地位。

特別是新加坡如今的第三大煉油國的地位,就是得益於馬六甲海峽得天獨厚的運輸優勢!

世界30%的海上貿易和超過25%的石油運輸都要經過新加坡所在的馬六甲海峽。

從1960年開始,李光耀就發現了這一巨大的地緣優勢,果斷決定讓新加坡大力發展石油化工產業獲得巨大的利潤。

一旦克拉運河建立,不僅讓這些貨物的航運有了另一條航路選項,勢必對新加坡的航運經濟造成影響。

同時,改道途徑的國家地區,也會效仿新加坡當年對原油便利的利用,進行產業布局和開發,從而更改整個亞洲的能源供應格局!

更大了去說,克拉運河影響到的不僅是一國的經濟,而是整個東南亞地緣政治的改變。

一旦開建成功,擁有馬六甲海峽的新加坡和馬來西亞或將失去東南亞中心的地位,而泰國會逐步成為東南亞地區的戰略要地。

2004年,在任總理他信就已經意識到這一點,於是提出通過建設克拉運河來吸引國際石化行業進駐,推動泰國成為亞洲的石油中心。

但很快在2006年他信代表泰國赴美出席聯合國大會期間,泰國發生了軍事政變,他信被迫下台,克拉運河提議再度被擱置。

而如今就在不久前,他信的女兒貝東丹·西那瓦當選為泰國總理,中國有句古話:子承父業。女兒上台,或將繼承父親之前未盡的雄心,克拉運河的開挖或將提上議程,這把一直懸在新加坡頭頂的達摩克利斯之劍似乎有了落下的跡象。

克拉運河什麼時候能挖成?

克拉運河開鑿,成本是難題之一。而近期柬埔寨德崇富南運河開挖的新聞,讓克拉運河開通的可能性似乎又增強不少!

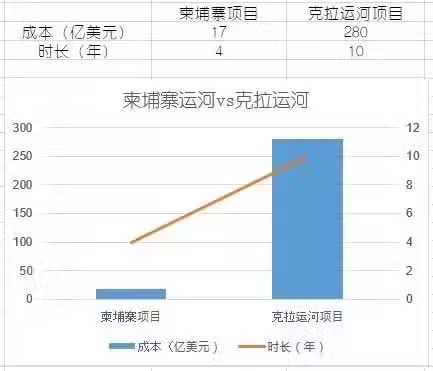

柬埔寨德崇富南運河項目耗資17億美元,歷時4年,預計在2028年完工。承建方為中國路橋集團,運河建成後將獲得為期40-50年的運河獨家管理權,並保留包括收費等在內的運營控制權。

這讓不少人認為,既然中方可以出資開挖柬埔寨德崇富南運河項目,那麼耗資巨大的克拉運河,只要中方願意,也可以協助泰國開挖成功。

圖源:早報

但理想很豐滿,現實很骨感。

柬埔寨德崇富南運河項目總耗資為17億美元,歷時4年完成。但克拉運河的項目在2015年時初步預估,將耗費280億美元,為柬埔寨德崇富南運河項目運河的15倍左右。而且需要耗時10年完成,工程也為柬埔寨項目的兩倍以上。

況且克拉運河項目擱置,並不單純是因為成本和修建難度的問題,還有更多政治因素。

運河表面看似打通了印度洋和太平洋的隔斷,但實際上也會將泰國南部地區和主體分割開。

而南部四府生活著大量的信仰穆斯林的馬來人口,本就和泰國主體信仰不同。而這部分地區又和以馬來人為主體的馬來西亞毗鄰,一旦處理不好甚至可能引發被南部地區被馬來西亞同化,甚至分裂獨立的危機。

所以問題來了,泰國政府真的願意「自斷其臂」,為了賺錢而讓國家安全陷入動盪嗎?恐怕未必。

圖源:地球知識局

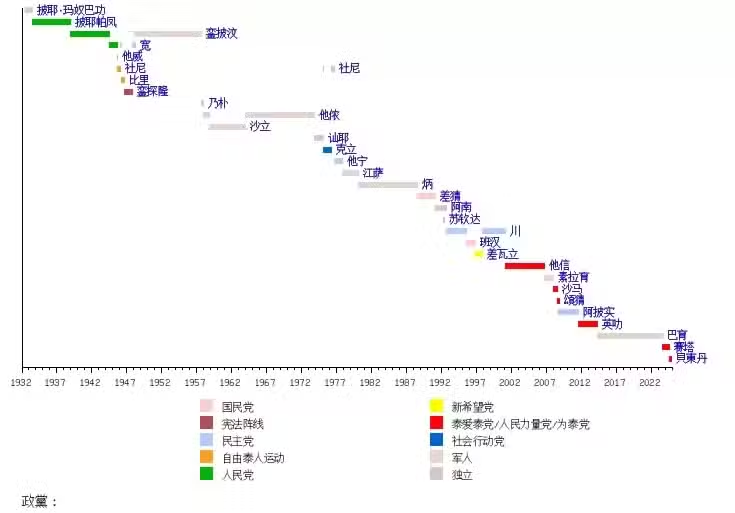

更何況,泰國總理四年換屆,每次換屆甚至尚未換屆,就會經歷一場你方唱罷我登場的政局動盪,長達十年的建造周期,是任何一屆政府都無法拍胸脯保證可以完成到底的大工程,更影響了其他國家投資這條運河的信心。

圖源:維基百科 泰國總理的更迭圖示

更不要說,泰國政府(或者不管哪國政府)花大價錢開鑿了克拉運河後,肯定要向過往船隻徵收不菲的過路費。

相比之下,馬六甲海峽是國際水道,除了在新加坡港停靠轉運之外,通行本身其實並不需要花錢了...... 另外,和蘇伊士運河、巴拿馬運河這種,能夠大幅節省船運路途的運河相比,克拉運河真正能讓過路船隻省下的路程其實相當有限。

1200公里,真的多嗎?圖源:見水印

所以說,克拉運河現在只是個看起來很美的項目,真正意義上來說,離真正落地可能還需要很長一段時間。 群狼環伺中的新加坡 其實近年來新加坡的港口地位一直在被不斷挑戰。

從1990年開始,新加坡港的貨櫃吞吐量超過香港,躍居世界第一;此後幾年雙方一直拉鋸,直至2010年上海港躍居世界第一,取代了新加坡港的霸主地位。 其他東南亞國家自然也不願在爭奪中落後,後來者居上並虎視眈眈:

皇京港

2016年,由中國電力建設集團有限公司(中國電建)承建的皇京港碼頭舉行奠基。

這座港口位於馬來西亞的馬六甲市,據悉將耗資800億人民幣,預計會成為世界上最大的港口之一!

圖源:南洋商報

這座港口被認為可以有效緩解「馬六甲困境」——一旦發生極端事件,原材料可繞行馬來西亞。

但實際並非如此!

皇京港位於新加坡港的西邊,仍然無法繞過馬六甲海峽往返印度洋和太平洋。

他的最大作用其實是在與新加坡港口分一杯海運的羹。

但在2018年的時候由於支付問題,以及政府政策不明朗,導致工程放緩,外界傳聞一度停工,工人也被召回國。

該項目在2023年重新得到了政府的全力支持,在計劃初期預計在2025年投入使用,但暫時投入運營時間並不確定。

巴生港

2024年2月,馬來西亞第一大港口巴生港宣布擴建,運營商預計將投資約83億美金將該港口的貨櫃吞吐能力提升約一倍。

但開發時期卻相當漫長……為2025年-2055年。

圖源:Line Today

丹戎帕拉帕斯港

馬來西亞第二大港口丹戎帕拉帕斯港也不願落後,計劃將在2030年將碼頭的作業能力擴充1倍以上。

雖然一直被同行覬覦,但新加坡從來就沒有怕的。

新加坡港真正的優勢,可不只是超大能力的吞吐量,這些硬體措施只只他最基本的條件而非真正決定性的因素。

高效的航運全球連通性,高低開放的自由貿易港地位,30多個享有關稅減免權的工業區和70餘座保稅倉庫……包括整體稅負較低,多項對企業的優惠政策……

這些,才是新加坡港口真正立於不敗之地的底氣。

周邊的港口或能在新加坡吞吐能力超負荷的情況下分一杯羹,在海運成本高昂的情況下爭取到一些客戶,但卻無法奪走新加坡本身的優勢內核。

在東南亞格局中,新加坡坐落在馬六甲海峽的咽喉地位,懷璧其罪,永遠在被質疑永遠在接受挑戰。

每當東南亞地區的港口開建、運河挖鑿、政權更替,都會引發新一輪新加坡是否即將迎來最大挑戰的討論。

新加坡唱衰論永遠不停歇、新加坡經濟是否能持續的質疑一直在喧囂,但小紅點自有自己的節奏,身為小國永遠不忘自己的危機意識。

保持自己的優勢、永遠清醒自己為何崛起、如履薄冰應對每一次危機與挑戰,新加坡的故事仍然在以他自己的步伐繼續著。