「獨立(independent)」這個詞彙對你來說,是什麼意思?

新加坡1965年脫離馬來西亞,成為獨立國家,在國防、外交和貿易等方面都得靠自己。

孩子到了21歲,從法律角度來說算是獨立了,不再需要父母代他們做出各種決定。雖然吃住還可能靠父母,但已經可以為自己的行為負責。

新加坡民選總統候選人必須獨立,又是什麼意思?

那就要看你聽哪一位候選人的了,因為三位候選人對於「獨立」這個概念,好像有不同的解讀。

如果以新加坡人最出名的law by law(照本宣科)的方式來解讀的話,那根據新加坡憲法,新加坡民選總統在獲提名為候選人當天,不能屬於任何政黨,也就是說,必須是無黨派(non-partisan)。

黃國松(左)在後港1巷走訪選民。(聯合早報)

如果從這個簡單的定義來看,那新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松從未加入過任何政黨,就肯定是「獨立」無疑了。

黃國松在公共服務任職長達45年,儘管他接受媒體訪問時曾強調必須將公共服務和擔任政治職務區分開來,在一些人眼中,難免還是體制中人,雖無黨派,但是否真正獨立,立刻又遭質疑。

黃國松競選以來就一直把自己標榜為「真正的無黨派候選人」,在(8月30日)的第二段競選廣播中還左右開弓,直接點出他的兩名對手中,「其中一人不過在一個月前才從政府與執政黨請辭競選總統,另一人則有反對黨領袖為他助選。」

尚達曼在8月29日走訪盛港後,接受媒體訪問。(聯合早報)

巧合的是,前國務資政尚達曼在競選廣播中直接回應了自己是否獨立這點。

他重申自己一貫的立場,強調自己的動機向來與政治黨派無關:

「如果說我屬於哪個黨派,那我就屬於為擁有較少(資源)的新加坡人爭取更多機會和支援的那一派,幫助他們提升自己,同時提升我們整體的士氣。」

尚達曼從政20餘年,之前的20年又在公共服務任職,要擺脫「政府人」的形象恐怕更難。

或許因此,他一開始競選就強調自己堅持獨立思想。

「獨立」至此已經有了這些不同定義,還可能變出第三個嗎?可以!

本屆總統選舉另一候選人、職總英康前總裁陳欽亮一開始競選就掛起了「獨立候選人」的稱號。

問題是,他所謂的「獨立」,很快就讓人揣測,是不是「獨立於政府和執政黨」的意思。

陳如斯(左二)和陳清木(右二)在本屆大選中,為陳欽亮(身穿白衣者)站台。(海峽時報)

原因很簡單:陳如斯(新加坡民主黨黨員)、林鼎(人民之聲秘書長)、和陳清木(新加坡前進黨主席)這些反對黨大佬們個個都挺身而出,為他助選。

有趣的是,陳如斯和陳清木在2011年的總統大選都是陳欽亮的競選對手,套陳清木的一句話,現在卻是「有著共同理想的同志(comrades)」,希望我國能有一位獨立的總統。

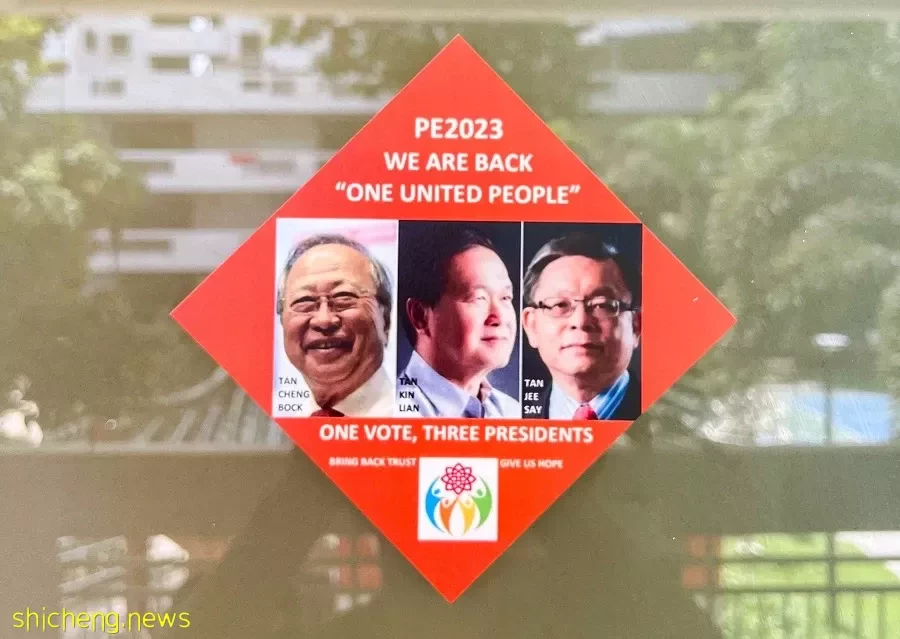

更奇妙的是,坊間一度出現印有「一張選票,三位總統」、為總統候選人陳欽亮助選的競選貼紙。

(聯合早報)

選舉局在星期三(8月30日)回復媒體詢問時說,當局向陳欽亮的首席競選代理查詢,後者表示相關貼紙並非出自陳欽亮的競選團隊,團隊也沒有授權任何人這麼做。

但這張貼紙要傳達的訊息是買一送二,還是三個臭皮匠頂個諸葛亮,陳欽亮與另外兩位反對黨領袖的聯繫相信已不言而喻。

當然,與反對黨領袖來往密切本身沒什麼錯,但這算不算獨立,見仁見智。

「獨立」的定義這麼難以捉摸,要怎麼從中找出可比性,還真有點難度。

平心而論,黨籍也不是候選人能不能成為一位好總統的唯一指標。選民需要評價的,遠不止候選人是否「獨立」。

問題是,在這個信息碎片化的時代,有多少選民只是憑著親戚朋友轉發的一兩條短視頻,還是零星的媒體報道,就選出心目中的民選總統?

在這樣的情況下,候選人圍繞著「獨立」的不同解讀各說各話,恐怕只會把大家搞得團團轉吧。