牙醫在為病人進行治療。(聯合早報)

作者 侯佩瑜

紅螞蟻大學時期,有一天牙疼得整晚都睡不著,一波波的痛楚不斷來襲,吃止痛藥也不見效。

當晚我嘗試打電話向收費較便宜的政府醫院求助,對方聽了症狀就估計我牙齦發腫,得接受根管(root canal)治療,不過醫院看診名額緊張需要提前預約,對方也愛莫能助,建議我隔天到私人診所。

隔天,我立即尋遍住家附近的牙科診所,千辛萬苦才找到一家有時間為我馬上進行治療。

兩顆臼齒的根管治療再加上牙冠,花了3000大元。 這還是10年前的價格,把我的口袋燒了個大洞,如今的價格相信只會更高。

什麼是根管治療?

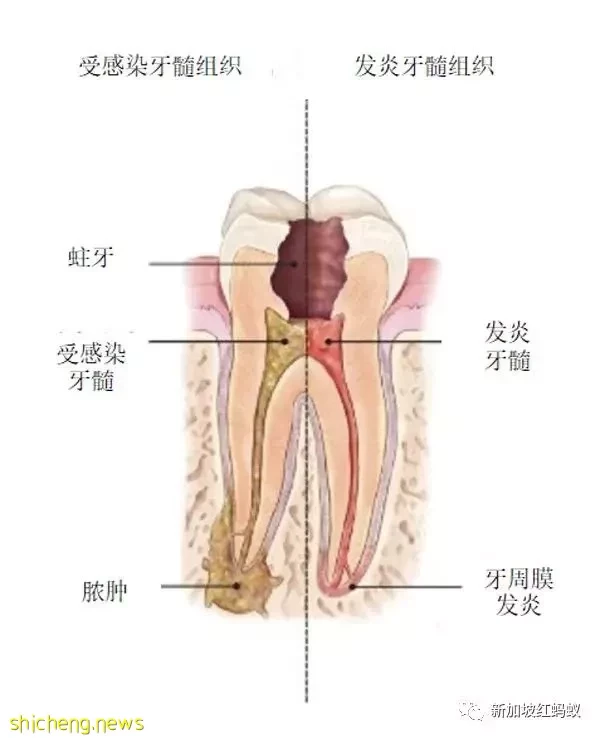

每顆牙齒有個中空部分,其中包含稱為牙髓的小血管和神經,這些小血管和神經發炎時,就會引發牙痛。

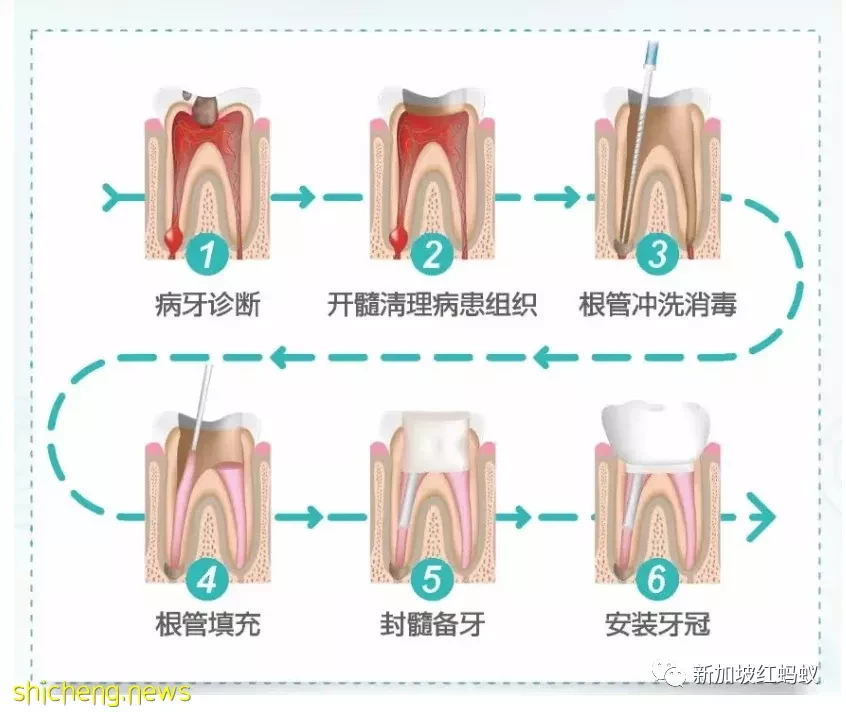

根管治療的目的就是去除牙齒內發炎或壞死的牙髓,根治牙痛,同時又保留原齒。

保留下來的牙齒除了比任何替代牙齒都堅固,也可以讓患者如常咀嚼食物,不影響飲食和說話等,能讓患者持續擁有良好的飲食和生活素質,尤其是年輕患者。

(網際網路)

目前,在私人診所,每顆牙的根管治療加上牙冠費用介於2500至3000新元。

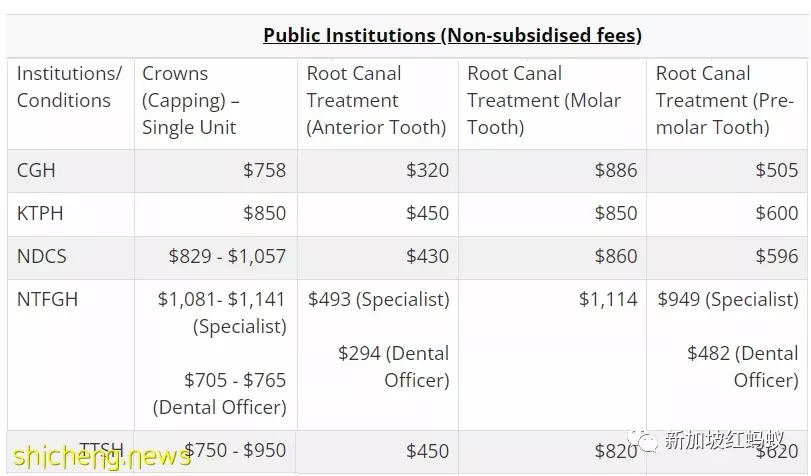

政府醫院的收費相對來說會便宜些,但仍然昂貴,若以私人病患身份就醫,少了政府津貼,臼齒根管治療的收費就介於1600至2228元。

這還不包括看診費、照X光等費用。

(截圖)

目前,根管治療的費用不能動用保健儲蓄(MediSave)支付。

根據新加坡國政策,擁有公積金戶頭的人可使用保健儲蓄(Medisave)支付部分醫藥費。但保健儲蓄只涵蓋牙科手術,非手術牙科治療,如拔牙,牙冠,假牙或牙套等都不能動用保健儲蓄來支付。

衛生部接受媒體採訪時重申, 當局沒放寬這方面的範圍,是為了確保新加坡人有足夠的保健儲蓄,能應付晚年的醫療需求。

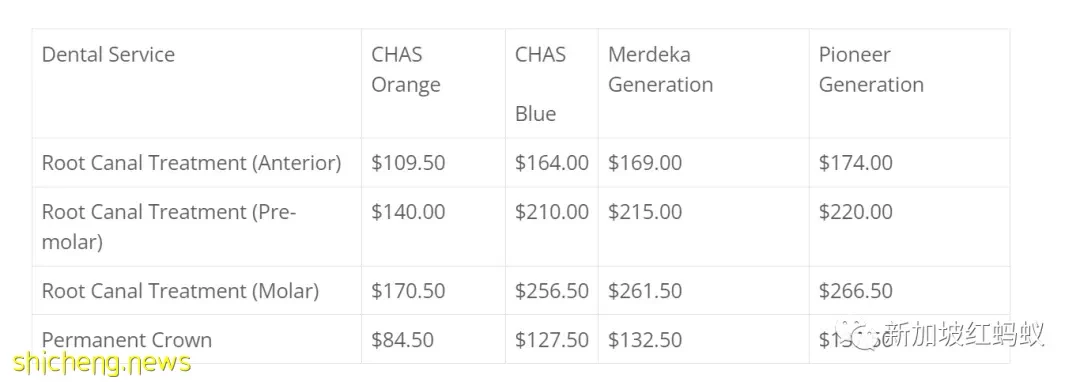

雖然如此,在社保援助計劃(簡稱CHAS,旨在協助低收入人士求診時獲得津貼)下,持建國一代卡、立國一代卡、CHAS藍卡或橙卡的患者還是能享有津貼。

患者每次進行根管治療可獲109至266元津貼,牙冠費用也可獲得84至137元津貼,按患者持有的卡和牙齒的種類而定。每年最多可以獲得兩顆牙齒的根管治療以及安裝四個牙冠的津貼。

(ntuchealth網站)

需要較複雜或專科護理的病人,可由綜合診療所和社保計劃牙科診所,轉介到新加坡全國牙科中心和國大口腔醫學中心接受受津貼的護理。

新加坡公民在這兩家中心可獲得30%至70%的津貼(視家庭收入而定),公共醫療機構的獲津貼病人也可獲得經濟援助。

不過牙痛起來,若要儘快解決,很多時候只能到私人診所,怎樣也得花上一兩千元。

所謂預防勝於治療,每六個月看一次牙醫,如果發現有什麼問題就可以及時補救,例如輕微蛀牙可以通過補牙等方式解決。要是等到兩三年後再去見牙醫,蛀牙情況變得嚴重,影響到牙根等,需要做根管治療,費用就貴得多了。

為什麼根管治療這麼貴?

Elements Dental創始人Matthew Wong告訴媒體, 根管治療並不便宜。做得好需要時間,負責的醫生也需要豐富的經驗。再者,整個治療所需的器材大多是一次性的,這增加了成本。

醫生會用儀器在牙齒中央鑽個洞,再利用精密儀器去除壞死的血管和神經。之後,還要利用顯微鏡找出牙齒內的四個根管,然後用消毒液清洗根管內部並消毒。

較複雜的個案可能需要一個半小時才能完成。

一般第二次就診時,牙醫會用塑料強固根管內部,再填充根管,最後安裝牙冠。

根據牙患的複雜性,根管治療可一次完成,或分兩次進行。

(網際網路)

為了省錢,有些人甚至越過長堤到新山做根管治療和安裝牙冠,運用兌換率的優勢省下一筆。

但這麼做還是有風險,那就是如果治療出現問題,患者無法向該牙醫追究責任,因為他們不在新加坡司法管轄範圍內。

因為根管治療加上牙冠價格不菲,相比之下如果不是複雜的個案,在本地拔牙只需要250元,很多人因此選擇拔掉受感染的牙齒,以為這樣就一了百了。

牙醫Matthew說,因為成本太高,診所確實有病人選擇拔掉牙齒,或者只是忍受現有的感染,服用抗生素來控制。

事實上,不是拔掉牙齒就完事了,你還需要植牙。

以私人病患身份到政府醫院植牙,每顆需花費3800至5700元,比根管治療還貴。

如果缺牙擺著不理,後續問題可能會接踵而來:

長期讓缺牙的牙床空著,會導致其他牙齒移位,變得不工整。牙縫間也更可能卡食物,提高發生蛀牙的可能性,進而成為牙周病;

缺牙影響咬合和咀嚼的功能,而咀嚼困難會影響食物選擇,既可能引起營養與飲食失衡等情況發生,也可能逐漸影響消化食物的能力;

因為一邊咀嚼能力不好,而全靠另一邊的牙齒咀嚼,可能導致這邊的牙齒磨損更嚴重;

拔牙後的支撐骨質喪失過多,可能會影響臉形外觀及假牙(若有)的穩定性;

缺牙會導致與上頜或下頜的牙齒漸漸往缺牙的空間伸長,導致食物較容易卡在它與旁邊的牙齒之間;

如果後來才決定在缺牙的部位植牙,咬合的牙齒可能已經長長了,得把它磨短「騰出位置」,犧牲了這些原本完好無損的牙齒。

既然根管治療如此重要,就希望本地醫療體系能動動腦筋,思考如何讓它的價格更親民了。