四十年前的前天,1983年1月29日,臘月十六,再過半個月就過年了。

那天是星期六,傍晚時分,下著濛濛細雨,一片祥和寧靜。

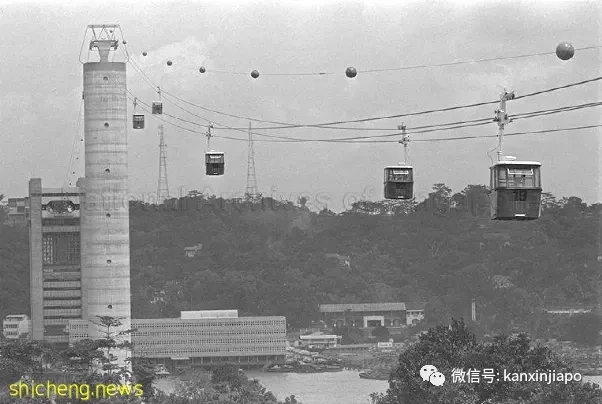

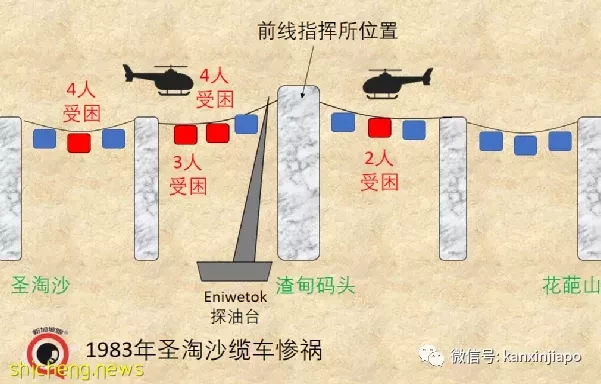

南部山脊花葩山上的15輛纜車正緩緩穿梭於新加坡本島與聖淘沙之間。那時,聖淘沙纜車系統建成未滿十年,全長1.8公里,一共三個站——花葩山站、渣甸碼頭站、聖淘沙卡爾頓山站。作為旅遊景點,聖淘沙開業也未滿十年。

英國女遊客米卡拉買好了票,剛要上纜車,但纜車工作人員告訴她,「你買的是船票,不是纜車票。」 米卡拉沒辦法,只好向碼頭走去。她一個星期前來到新加坡度假。

沒一會兒,米卡拉就聽人說「纜車出事了」。她嚇得直拍胸口說,好險,好險!

纜車被高塔扯了掉進海里 大概1806時,在碼頭售賣零食的攤販哈密,突然聽到「砰砰」兩聲巨響。他轉頭一看,赫然發現兩輛纜車跌落海面。

哈密再一看,纜車鋼索被一艘船上的高塔纏住了,把兩輛纜車扯落下來,還有四輛纜車在出事的路段,動彈不得。其中兩輛位於花葩山和渣甸碼頭之間,在地面上空;另外兩輛位於渣甸碼頭和聖淘沙之間,在海面上空。

哈密回憶道:「我從來沒見過這麼大的船出現在這裡。」

新加坡港務局海員莫哈末諾當時在辦公室。他親眼目睹了經過。

肇事的不是普通的船,而是一艘探油台,是巴拿馬註冊的「英尼威杜號」(Eniwetok)。

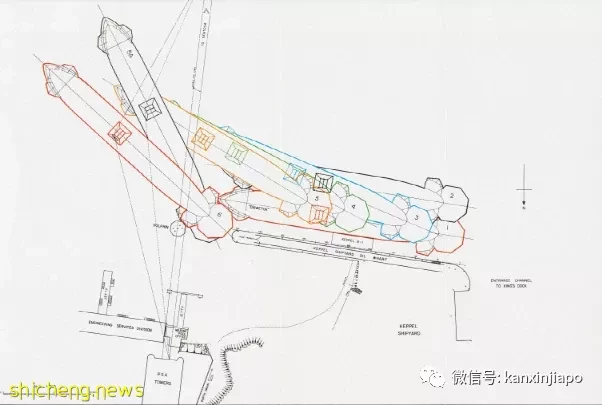

(圖源:調查庭報告)

他說:「當時我在辦公室,突然見到探油台的高塔就快撞到纜索,我趕緊抓起擴音機高喊,希望能阻止探油台前進,但一切都太遲了。」

乘客像斷線風箏跌入55米下方海面 據媒體報道,現場有人見到一些乘客從纜車裡飛墜下來,像斷線風箏,跌入55米下方的海面,十分可怕。55米相當於18層樓。

(從1到6是鑽油台勾上鋼纜的先後位置。到了位置6的時候,纜車鋼纜已經被拉扯得很嚴重了。圖源:調查庭)

鄂圖曼也是港務局海員。當時他和幾個朋友正要去吃晚飯,乘船經過出事海面,見到海面上有個人載浮載沉,趕緊跳下海,把人撈起來;發現是個22個月大的錫克族小男孩Tasvinder Singh,已經昏迷,趕緊送院。

1817時,船夫在海面上拖起兩男一女,已無生命跡象。

1821時,救護車、消防車、警車趕到現場。此時纜車系統已緊急關停。

1845時,警方封鎖渣甸碼頭,武裝部隊潛水員抵達現場。

1900時,警方特遣部隊到場,驅離圍觀人員。

1930時,港務局主席林金山、武裝部隊助理總參謀長李顯龍上校、消防總長林明樂、警察總監吳永鴻、旅遊局主席陳似桐等陸續抵達現場。武裝部隊在港務局大廈15樓設立臨時指揮所。

2021時,第一架直升機出現在現場上空進行偵察。現場還有六輛救護車待命。

陸續撈出屍體 警方出動大約十艘打撈船在現場海面搜索;從1930時開始,海軍潛水員一共九人,年齡介於20歲至25歲,開始潛水搜索。

2200時,警方在現場成立親屬接待處,協助受難者和受困者親屬。

2215時,潛水員在沉入海底纜車尋獲一具外籍女性屍體。

2230時,消防員救出一名受困纜車遊客。

2310時,尋獲第五個死者,美籍遊客。

2320時,尋獲第六個死者,澳洲遊客,35歲。

2330時,交通部長王鼎昌抵達現場。

2356時,潛水員在海上尋獲一具華族女性屍體。

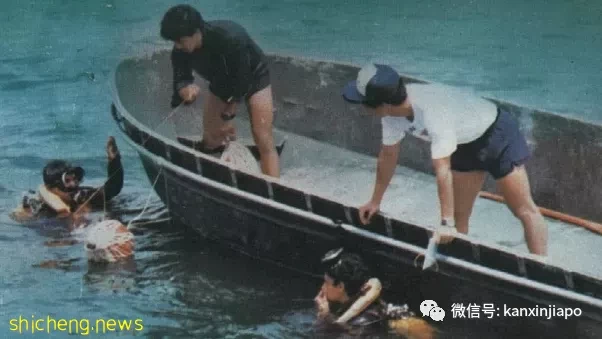

(海軍潛水員在現場搜索。圖源:新加坡國防部)

海軍潛水部隊基地就在聖淘沙邊上的布拉尼島上。根據潛水員侯根中士(22歲)回憶,那天傍晚抵達現場之後,他「從來沒見過渣甸碼頭有這麼多人(圍觀群眾)」。

他說,很多人在船上給我們各種信息,搜這裡,搜那裡,把潛水員都搞懵了。現場非常嘈雜,非常混亂,很影響工作。

(圖源:網絡)

他說,當時水底很暗,水流湍急,水質混濁,潛水員只能靠觸摸來辨別方向和進行搜索,自己身上繫著的繩索經常被水中的珊瑚、岩石或一些雜物絆住。

侯根說,他第二次下水,只剩不到10分鐘的空氣量時,前方隱約見到一個巨大藍色物體的形狀,就像隔著半透明塑料袋看另一邊的東西一樣。他總算找到了跌落海床的纜車,是一輛藍色纜車。

由於空氣所剩不多,他趕緊回到船上,換了個新的空氣瓶,與另一名潛水員重新下水,沿著自己之前的繩索,回到了藍色纜車,並在纜車內找到了四具遺體。

當時的情景很詭異 侯根回憶,其中一個死者是個年輕、個子嬌小的女醫生。

他說,當時,她的一隻腳從纜車的窗口伸了出來。正當他們試圖把她移出纜車時,侯根見到她的一隻拖鞋脫落,緩緩向海面浮上去。

侯根說,當時的情景很詭異,感覺就像主人遇難了,但拖鞋卻逃出生天。

後來證實,一共七人死亡,四個是這輛纜車裡尋獲,另外三個浮在海面,相信是探油台和鋼纜發生糾纏時,被巨大震盪力從車體內摔出跌下海里。

13人受困空中 四個拯救方案 早些時候,拯救指揮部已設立,總指揮是時任武裝部隊副總參謀長李顯龍上校(30歲),空中拯救指揮員是空軍總長楊彬榮上校,海上搜救指揮員是海軍潛水部隊長官林順來上尉,突擊隊則由第一突擊營營長陳惜生中校指揮。

2124時,纜車工程師和軍警拯救人員共同商討拯救方案。當時主要考慮四個方案:

第一、用消防雲梯從地面解救地面上空纜車受困人員,此方案行不通,因為雲梯長度夠不著纜車。

第二、用船上塔吊解救海面上空纜車受困人員。此方案行不通,因為塔吊長度夠不著纜車。

第三、讓特種兵——突擊隊隊員沿著鋼纜爬到故障纜車,在進入纜車之後,利用繩索把受困人員一一垂降到地面或海面。

當時突擊隊隊員已開始演練(見上圖,圖源:新加坡國防部),而且有信心能順利完成人物。但是,指揮部認為,此方案雖然可行,但不容易執行,而且存在風險。

一個較大的風險是,突擊隊隊員沿著鋼纜爬行時,體重和拯救器材如繩索的重量會不會給已經受傷的纜車鋼纜形成太大壓力,萬一鋼纜斷裂,就會讓所有纜車和受困人員一併墜入大海。

另,時間越來越緊迫。當晚海水將在2330時開始漲潮。隨著潮水上漲,船體也會上升,如果幹擾了探油台和鋼纜的勾搭,說不定還會導致鋼纜脫落,擊中建築物或地面,纜車也會脫落。

因此,把此方案定為後備方案,如果首選方案不成功,就改用這個方案。

(正常行駛的聖淘沙纜車。圖源:新加坡國家檔案館)

第四:首選方案是利用Bell 212軍用直升機,盤旋在故障纜車上空,一名軍人用絞車和繩索下降到纜車裡,然後一一把受困人員救回直升機里。

這個方案的風險是,當時月黑風高,受困人員高度緊張害怕,如果在拯救時風向忽然轉變,有可能把絞車手吹得撞向纜車或鋼纜,形成新的風險。

還有一個最大的擔心是,直升機螺旋槳轉動的強風會不會使纜車脫落?

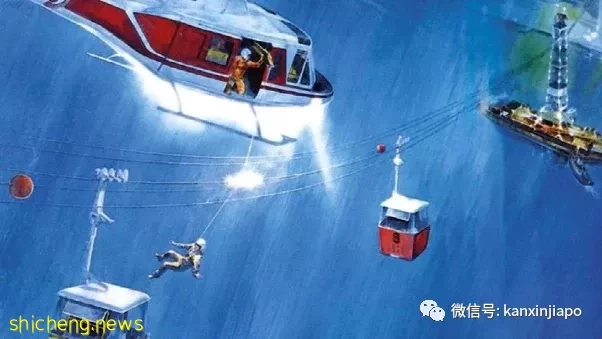

第一架直升機出動 確定以直升機為拯救方案之後,空軍即刻出動兩架直升機。機組在現場找個空置纜車,先做了一次實地演習,熟悉各種環境之後,他們正式出征了。

第一架直升機的絞車手是潘金海下士(21歲),絞車操作員是拉瑪沙美上士長,機長是高奕之中尉,副機長是陳龍光少尉(19歲)。

直升機飛到其中一輛纜車上空,裡面有兩個受困遊客,都是紐西蘭人。

(空中拯救示意圖。圖源:新加坡國防部)

當時風勢很大,很難掌握方向。纜車門只能從外部打開,車內遊客無法配合,有心無力。經過半小時的努力,潘金海才終於在0105時打開纜車門,進入車體內;0112時,救出第一人,是20歲的歐洲遊客布蘭。

15分鐘後,第二人也救上直升機,是21歲的威爾斯。之後,直升機直接把他們送去中央醫院的直升機停機坪。

把人送到醫院之後,高奕之機組回到現場,在靠近聖淘沙纜車站的另一輛纜車內,救出二男二女。這時是0215時。

第二架直升機到場 0050時,第二架直升機到場,這是傑弗萊傑機組,機長傑弗萊傑Geoffrey Ledger是澳洲皇家海軍飛行員。

(傑弗萊傑以海軍准將軍銜從澳洲皇家海軍退休。圖源:澳洲皇家海軍)

2016年,傑弗萊傑回憶說,他當時29歲,是海軍航空兵上尉飛行員,受澳洲軍方派駐新加坡,協助訓練新加坡空軍進行高空拯救。

他說,當時現場很暗,他駕駛直升機盤旋時,唯一可見的參照點是纜車的鋼纜,必須依靠絞車操作員告訴他距離鋼纜的遠近。

他說,當時大家精神高度緊張,絞車手還得安慰纜車裡的受困人員,他們受困已經五六個小時,對事發情況一無所知,十分害怕,而且還有人受了傷。

「我們駕著直升機接近纜車時,還聽到有人大聲尖叫。」

鋼纜摩擦爆出火花 傑弗萊傑機組的絞車手是21歲的空軍下士Selvanathan。他2015年接受採訪時說,「絞車把我從直升機下降61米,我就像鐘擺一樣,被風吹得左右大幅度晃動,絞車鋼纜與纜車鋼纜碰撞摩擦,爆出火花,受困纜車內的旅客都嚇到了。」

據參與拯救的潛水員侯根回憶,當時風很大,尤其直升機激起的強風,他有幾次聽到絞車手頭戴的鋼盔與纜車車體碰撞發出的砰砰聲響。

當時,Bell 212直升機還有個相當麻煩的局限性——由於燃油箱容量有限,它每一次飛行不能超過兩小時,兩小時之後必須降落添油。

(Bell 212直升機。圖源:新加坡共和國空軍)

0315時,還有七人受困在聖淘沙和渣甸碼頭之間的纜車上。

0420時,所有受困13人先後獲救。