隨著奧密克戎毒株的蔓延,各國紛紛採取相對應的舉措。根據初步研究結果和數據,與德爾塔毒株相比,奧密克戎引發重症的比率不高,但傳播速率高出幾倍。在這樣的情況下,受感染者更多,重症者數目也必然上升,病床需求的壓力也跟著加重。

新加坡並沒有因為奧密克戎毒株危險性較低而採取觀望態度,衛生部已計劃和部署在必要時增加冠病病床,同時把加護病床增至500個,並也在探討提升公共醫院的基礎設施。

自疫情爆發以來,新加坡政府時刻關注國際疫情,不斷調整防疫措施,將感染病例控制在較好的範圍內。對此,中國國家傳染病醫學中心主任張文宏也表示新加坡的動態開放政策是基於新加坡實際情況的最佳方案。相關信息歡迎閱讀 張文宏:中國動態清零和新加坡動態開放均屬各自最優措施。

新加坡防疫工作能取得如此突出的成績,除了與新加坡政府的重視與及時採取措施有密切關係外,更得益於新加坡完善的醫療體系。

1 新加坡公共醫療體系

新加坡醫療系統曾被世界衛生組織(WHO)評為亞洲最有效的醫療衛生系統。每年,多達50萬人次的海外人群來新加坡接受醫療服務。

新加坡醫療體系能表現的如此出色,達到「花小錢辦大事」的效果,得益於政府嚴格執行的「轉診」制度,也就是我們常說的"小病去診所,大病去醫院"。這不僅縮短了病患等待就醫的時間,更大大節省了不必要的醫療資源浪費,這一制度也使得新加坡的醫療體系能夠如此高效。

診所

新加坡的診所類似於中國的門診部,主要分為兩大類,一種是綜合診所(Polyclinics),另一種是家庭醫生式診所(General Practitioners Clinics)。

新加坡的綜合診所是由國家運營的,新加坡政府對於公民或者永久居民身份會進行補貼,病患在診治時可以享受到一定的福利,所以更多人願意去綜合診所看病。但相對應的,排隊看病時間也會更長。

家庭醫生診所則是由私人運營的,往往醫療服務更佳,而且由於相比綜合診所費用稍貴些,所以看病人數也遠少於綜合診所,如果急於看病或者擁有一定的經濟實力,那麼還是推薦前往家庭醫生診所。

醫院

相比診所而言,新加坡醫院無論從醫療資源還是醫師資質上都更具優勢。同樣的,新加坡醫院也分為私人醫院與公立醫院。從專精的層面看,也分為「全科」的綜合醫院,以及專精單一方向的專科醫院。

與公立的綜合診所相同,前往新加坡公立醫院也同樣可以享受到非常大的實惠,而且醫院內的醫療器械都為公共醫療資源,所以在就診費用上可以讓病患減免許多支出。但每天就診人數眾多,在就診前需要預約與排隊,如果不是重大疾病或急診,一般不接受直接前往看病。

私人醫院的環境,服務態度各方面都非常好,費用也高於公立醫院,由於前往人數少,所以也基本無需排隊即可看病。

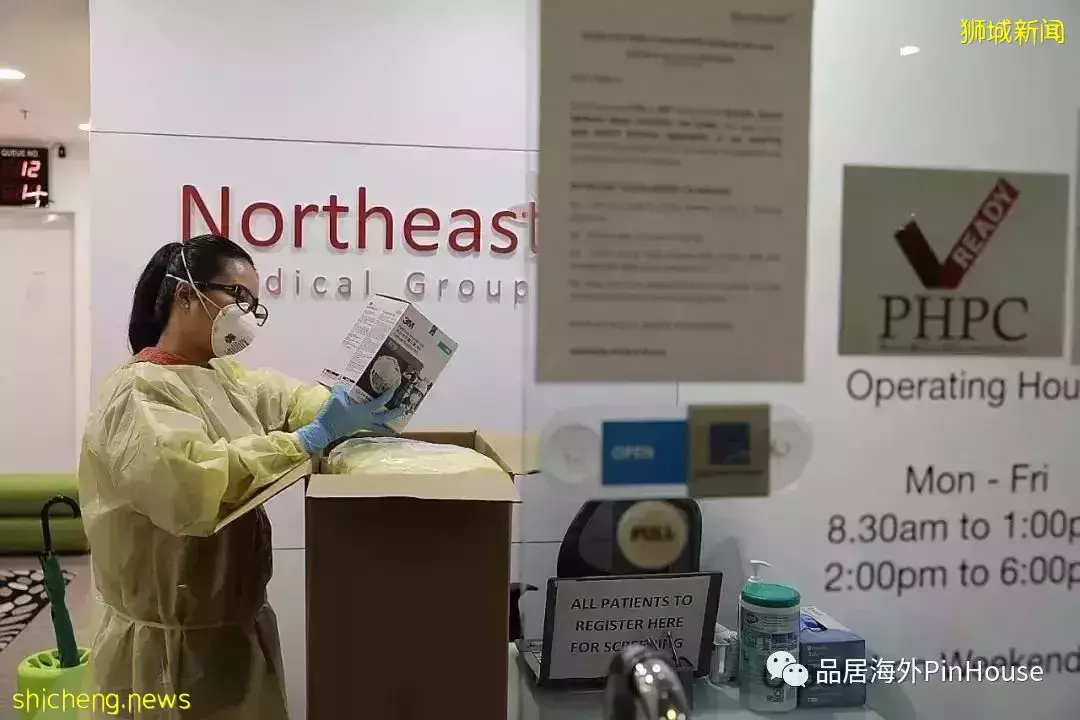

新加坡的這種診所與醫院分流的醫療系統,為此次疫情中新加坡政府實行PHPC(Public Health Preparedness Clinic公共衛生準備系統)增加防疫效率提供了很大幫助,病患可以更快更高效的接收到診治。這也是新加坡的新增率與治癒率都保持良好水平的重要原因。

2 新加坡防疫體系

在SARS病毒流行之後,新加坡政府就結合國情制定了PHPC,PHPC其實就是新加坡應急防疫體系下面公共衛生防範診所系統,全稱PublicHealth Preparedness Clinic(公共衛生防範診所)。目前一共有968家診所加入了本次新冠肺炎CoVid-19防疫響應體系。

這套應急防疫體系下的主角是分布在全島的社區全科診所。政府指揮,讓診所按統一標準診斷、上報、轉診和隔離,快速準確地進行疑似病例的發現。這樣可以最大限度地減少漏診,儘可能地避免恐慌性公共衛生資源擠兌。該體系實現了醫療信息共享,也為傳染病親密接觸者的追蹤提供了便利。

新加坡的社區診所大多是私人開辦的,所以該系統下現有的968家社區診所,都是自願加入的。在這次疫情期間,新加坡政府對所有PHPC診所提供了一系列的物質和經濟援助。政府優先免費向PHPC診所投放3個月的醫療物資,包括口罩和防護服等,免費向醫護人員發放6周的預防病毒藥物,優先供應藥品和疫苗。而社區診所在這次抗疫前線,承擔了80%的初診任務,這對於新加坡防疫工作提供以及降低新增率提供了很大幫助。

政府同時通過補助來鼓勵更多診所加入。比如,PHPC診所每診治一名有急性上呼吸道症狀的患者,無論是否確診新冠肺炎,PHPC診所都可以從政府領到60塊新幣的補貼(診每名感冒患者的平均收費約20新幣)。

3 新加坡醫保體制

新加坡作為世界上最富裕的國家之一,其醫療保健系統也因高效完善而聞名於世。新加坡政府在上世紀80年代早期也決定逐步從一般賦稅資助衛生保健的醫保體制,走向以個人儲蓄為基礎的醫保體制。

該醫保體制由三個方面組成:保健儲蓄計劃、終身健保計劃和保健基金計劃,簡稱3M體系。新加坡實行的這種醫療模式,通過控制醫療保健服務的供應以及對公共醫療保健機構補貼的方式,降低民眾醫療保健費用。

MediSave

保健儲蓄計劃

保健儲蓄計劃是一個全國性的、強制性參加的個人儲蓄計劃,用於支付住院費用與購買個人保險。每一個有工作的人,包括個體業主,都需要按法律要求參加醫療儲蓄。醫療儲蓄運作起來就像個人的銀行儲蓄帳戶,可以為本人或者直系親屬支付當地的醫療費用,主要是支付公立醫院和某些獲准使用MediSave的私人醫院的住院費用和某些門診費用。

MediShieldLife

終身健保計劃

為了補充醫療儲蓄方案,新加坡政府於1990年開始了健保雙全計劃(MediShield)。這是是一項基本的、低費用、大病醫療保險計劃。新加坡國民或者PR可以用MediSave戶頭的存款去投保,可以幫助支付大病治療和長期住院的高昂費用。健保雙全計劃在2015年底被全新的終身健保替代,MediShield更名為MediShieldLife計劃,醫療保障變得更好,索賠限額變高,需要病人自己支付的比例反而更低了。

MediFund

保健基金計劃

保健基金是新加坡政府為幫助貧困的新加坡人支付醫療保險費用而特別建立的一種捐贈的基金,始於1993年。這些捐贈基金的收入會分發到公立醫院,無法自行承擔住院費用的新加坡人可以申請保健基金的援助。每個醫院都設有保健基金委員會,負責審批和發放。

新加坡醫療衛生體系實現了長期有序的分級診治,有效地配置了有限的醫療資源,覆蓋了國民絕大部分的醫療需求。這種被認為「難以複製」的醫療保健體系通過新加坡政府充分調動了社會醫療資源,令私立體系分擔了政府建立健全基層醫療體系的財政負擔。在結合國情建立的高效的醫療體系的情況下,讓公民得到了更好的保障。