近日,新加坡總理李顯龍的抗疫演講成為網友津津樂道的話題。不過,大家關注的並不是講話內容,而是李顯龍的一門獨特技能——喝一口水換一種語言。 想擁有神奇水!新加坡總理演講時,每喝一口水就切換一種語言 畫面中的李顯龍,分別用英文、中文、馬來語三種語言發表了演講,而且每喝一口水就換一種語言,銜接非常流暢。人們紛紛調侃這杯神奇水:「喝了這杯水就可以擁有三種語言,也太厲害了吧!」 其實,對於新加坡來說,這杯水象徵的應該是四種語言——英語、馬來語、漢語、泰米爾語,也就是新加坡的四種官方語言。 可能會有人疑惑:新加坡為什麼有這麼多官方語言?

新加坡四大語言之源

新加坡原屬馬來半島的柔佛王國,原住民主要是馬來人。1819年,英國不列顛東印度公司雇員史丹福·萊佛士爵士登陸新加坡,並開始管轄該地區。1824年,柔佛王國割讓新加坡,該地正式成為英國殖民地,後升格為海峽殖民地。

海峽殖民地 自此至1965年獨立建國之前,新加坡先後經歷了英屬殖民地時期(1819-1942年)、短暫的日據時期(1942-1945年)、英國再度殖民時期(1945-1963年)及馬來亞時期(1963-1965年)四個階段。

海峽殖民地旗幟 獨立建國前的新加坡經濟模式主要以轉口貿易為主。隨著蒸汽船的發展以及蘇伊士運河的開通,新加坡以其天然停靠港和貨物集散地的雙重功能,成為航行於歐亞之間船隻的重要港口,引發了爆炸性的商業繁榮。

新加坡所處的馬六甲海峽是連接太平洋與印度洋的戰略要道 經濟的持續快速發展為新加坡吸引了大量外來移民,這些移民主要來自三個地方:一是馬來半島西海岸的馬六甲地區,大部分是馬來人;二是馬來半島以外的商人和移民,商人以華人為主體,他們大部分都曾到馬六甲等地做過生意;三是大約與中國商人同時期到來的印度商人、勞工和罪犯。 這樣,新加坡境內三大主體民族在新加坡開埠之初就已陸續聚齊,三種語言大類也在新加坡的土地上使用起來。 20世紀30年代前,由於當地橡膠種植業的繁榮,許多華人勞工會前往新加坡謀生,極大提升了該地華人人口比例。到1957年左右,當地華人已經占總人口數的75.4%。

英屬時期停靠于丹戎巴葛碼頭的大商船 英屬時期,英語是殖民當局的主要工作用語,成為新加坡的主要官方語言。但是,英語並沒有滲透到每個種族內部,民眾還是主要採用自己的方言交流。這樣的情況導致了新加坡種族林立,民族之間不能夠相互理解,經常發生衝突。 為了加強新加坡內部團結、消弭民族之間的隔閡,新加坡在1956年出台了《各黨派報告書》,探討用共同媒介語來解決矛盾的辦法。《各黨派報告書》的第一節《官方語文與必修語文之問題》指出,如果新加坡必須選擇一個「最廣泛運用之語文」作為共同語言,非英語莫屬。因此,當時的勞工陣線政府將英語定為共同語。 1958年11月,英國殖民當局頒布了《新加坡自治法案》,允許新加坡實行民選自治。獨立運動中的新加坡有意加入馬來亞聯邦,故新加坡自治政府以馬來語為國語。1963年9月16日,新加坡正式成為馬來西亞聯邦的一員。

新馬的短暫合併 這「獨尊巫語(馬來語)、多語並重」時期並沒有持續太久。由於政治、民族等多重原因,1965年8月9日,新加坡脫離馬來西亞獨立建國。當時的新加坡總理李光耀在當天的電視記者招待會上宣告:「新加坡要建立一個多元種族的國家。我們將建立個榜樣。這不是馬來國,這不是華人國, 也不是印度國。讓我們真正的新加坡人……不論種族、語言、文化、宗教團結一致。」

李光耀 從此,新加坡正式確立了共和國的官方語言——即馬來語、漢語、英語和當地印度人使用的泰米爾語。馬來語仍作為國家官方語使用,但英語才是實際上的共同語,也是新加坡的工作語言和最主要的教育語言。 此後,新加坡進入了「獨尊英語、多語並存」時期。

為什麼不是漢語?

新加坡首任總理李光耀祖籍廣東梅州,新加坡也有大約3/4的人口是華族,為什麼漢語既不是國語,也不是共同語呢? 其實,華人太多也正是漢語不能夠成為新加坡國語或共同語的原因之一。新加坡建國時,正是「冷戰」時期,兩極政治格局已然形成,意識形態問題空前嚴峻。而東南亞就是衝突的前沿陣地,新加坡又因華人占比太高,被西方國家視為重點關注對象。

新加坡街頭的中文廣告牌 同時,周邊的東南亞國家大多以馬來人為主,新加坡獨立時,他們正處於反華排華的高峰期,以華人為主體的新加坡在周邊國家眼裡宛如異類。沒有英國政府撐腰的新加坡,只是一個資源不足的新生小國,一個以轉口貿易為經濟支柱的國家,周邊國家的態度是它不得不考慮的問題。 地緣政治因素導致新加坡不能將漢語作為國語,以免觸動西方及東南亞部分國家的神經。事實上,新加坡與中國的外交關係一直頗為謹慎,直到1976年,新加坡總理李光耀首次訪華,中新兩國之間的外交冰河才被打破。 正如李光耀所說,「語文問題就是政治問題,新加坡身處馬來海洋之中,我們必須認清這個事實。1965年新加坡獨立,我面對新加坡人口雖有75%華人,卻不能以華文作為共同語和工作語的困難。我做了很全面的思考,也就這個課題,對人民進行大幅度政治教育」。 除此之外,當地華人本身的方言問題,以及漢語的應用範圍問題,也是漢語不能作為國語的原因之一。

新加坡潮州八邑會館 總之,新加坡的語言政策,是基於多元種族國家的立場,以與東南亞國家和睦相處為目標。

作為實際共同語的英語

新加坡使用英語是殖民地時期遺留下來的傳統。英語一直是新加坡的官方語言,廣泛應用於國家的行政管理和司法等。新加坡獨立後,英語被繼續保留下來,為歷史記錄、行政及法律提供連續性。 英語作為第一語言,也讓新加坡在政治上更加容易被西方和部分東南亞國家接納。新加坡在以英語為主導語言的輔助下,在世界上樹立了一個全新的國家形象,有效規避了東南亞兩極政治格局的衝擊和影響,使國家獲得了和平發展的寶貴時間。

今天的新加坡 新加坡是以轉口貿易為支柱產業的國家,英語是新加坡發展經濟不可或缺的基本謀生工具。此外,英語環境也有助於新加坡直接引進外部高端人才。 同時,作為通用語言的英語可以維持新加坡不同種族的和平關係。英語在新加坡屬於中立語言,不是任何一個主體民族的語言,這就使得它能夠為各族人民所接受。 英語也促進了新加坡的國家認同。作為共同語的英語,不但在新加坡各民族間搭建了溝通的橋樑,也促進了各民族對新加坡國家認同的進程。

新加坡的標誌:魚尾獅

新加坡語言使用現狀

雖然英語是新加坡的第一語言,但新加坡同時很重視其他語言。因此,他們進行雙語教育政策,這種政策也是新加坡教育體制的基礎。 按照新加坡雙語教育課程標準的要求,各族學生學習英語,還要把本族的漢語、馬來語和泰米爾語等母語,作為各自的第二語言來學習。 出於這一原因,新加坡傳統的英文學校中強制引入了第二語言課程,而傳統的母語學校則改制為英語教學的學校,將母語作為第二語言來教授。 這兩種學校至今已無太大區別,都是英文教授主要課程,母語課程只需要參加通過性考試即可。

萊佛士書院(Raffles Institution),新加坡歷史最悠久的學校,學校由新加坡的發現者及首任總督、英國人史丹福·萊佛士爵士於1823年6月5日創辦,也是新加坡的傳統英校

新加坡華僑中學(Hwa Chong Institution),已故華僑領袖陳嘉庚先生髮起,於1919年3月21日在新加坡創辦,新加坡的傳統華校 這種雙語教育政策也打造了新加坡特色文化。母語與英語多元共存,導致東西文化在這裡重新整合、互動與發展,世界四大文化在這裡建設為融合東西的新文化。新加坡人在這種文化環境中,既接受了西方先進的科技與思想,又保留了傳統東方的價值觀及儒家智慧。

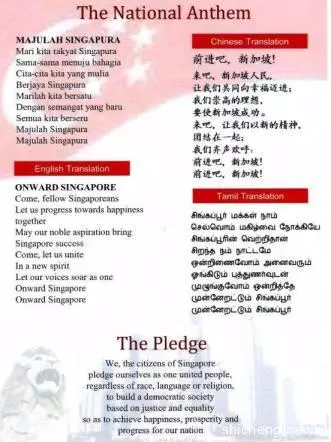

新加坡小學華文課本 在社會生活中,馬來語、漢語、泰米爾語和英語的地位是平等的,主要表現在政治層面。在國會的討論和辯論中,國會議員可以使用任何一種官方語言,並提供即席同聲翻譯。但是,四種語言在日常中的使用卻略有差異。 印度族的數量在新加坡人口中最少,因此除了印度族人群之外,其他群體較少接觸泰米爾語,該語言作為官方語言,主要作用是體現平等。 新加坡名義上的的國語馬來語,使用的頻次也不高,起著國家象徵的作用,也有向周邊國家靠攏的考量。一位非馬來族新加坡人,基本只有在唱國歌和宣誓時會接觸馬來語。不過,也由於周邊國家常用馬來語,所以政界人士大多會學習馬來語。馬來語的使用,使得新加坡在經濟發展上得到東協國家的支持,還以其制衡理念影響著東協的發展進程,引導東協成員國彼此促進,共同發展。

新加坡的國歌為馬來文 英語、漢語則是新加坡媒介語言使用的主流。在電視播放上面,新加坡媒體集團的頻道播放四種語言,但英語和華語節目卻占用80%的播放時間。在新加坡報業控股屬下的7份主要報紙中,有英文報紙《海峽時報》(The Straits Times)1家,中文報紙5家(《聯合早報》《聯合晚報》《新明日報》《星期五周報》和《大拇指》),和馬來文報紙(Berita Harian)及泰米爾文報紙(Tamil Murasu)各一家。在各報紙的發行量方面,英文報紙的發行量最高,其次是中文報紙。

中國民眾較熟悉的《聯合早報》 今天新加坡的年輕華人,基本使用的都是華語(Mandarin),即漢語普通話。他們在校學習的是普通話和簡體字,而且採用橫排書寫。但早先的華人移民大多使用方言,以閩南話為主流。這樣的轉變其實與新加坡大力推廣漢語有關。 為了提高漢語在華裔社會中的地位並改變華人的語言習慣,使他們「多講華語,少說方言」,1973年,新加坡政府發動了常年性的「推廣華語運動」(Speak Mandarin Campaign),目的是取代新加坡國內的各種漢語方言,使漢語最終成為新加坡全體華族同胞的通用語言,加強華人乃至整個社會的語言交際。