在中國,我們生病了一般就是去診所看一下,或者去醫院相應科室掛個號,但是在新加坡,情況就有所不同。

對新加坡的醫療體制,新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎曾在接受採訪時表示:

「我們在醫療資源方面是算比較少的。醫療體制長期以降低成本為出發點,希望減低它認為多餘的部分,對於床位,對於醫生,對於護士。

新加坡的醫療體系可以大致分為三個層級:診所——綜合醫院——專科醫療中心。

具體來說,裡面有家庭診所、綜合診所、公立醫院、私立醫院和專科醫療中心。

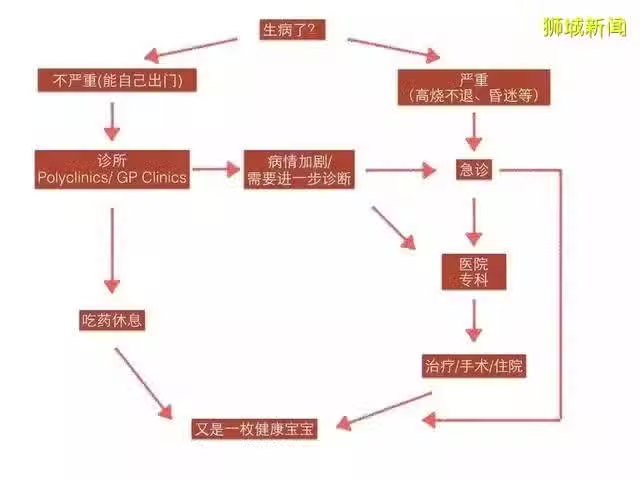

為了能更有效的利用有限的醫療資源,新加坡實行的是嚴格的轉診制度。

新加坡的診所可以說是一個類似國內醫院門診部的存在,主要有家庭診所(General Practitioners Clinics,GP)和綜合診所(Polyclinics)兩種類型。

Polyclinics由政府經營,部分醫藥費受政府津貼,新加坡公民和永久居民看病成本相對比較低,所以通常Polyclinics的人會比較多。

也正因如此,去Polyclinics看病需要等待的時間比較長,有時甚至需要排一周才能看得上病。

GP Clinics則是私人運營的,通常人比較少,等待時間比較短。有些GP Clinic也有科系之分,比如說婦科診所,牙科診所等。

雖然叫診所,但是它們都是有正規執照的,醫生的能力也不比大醫院的差。

「手術在大院,康復在社區」,這個觀念植根在新加坡人的心中,從城市規劃時就被安排得明明白白。

所以在新加坡,幾乎每一個社區都有Polyclinic,每一個組屋樓下都有GP Clinic。這也大大方便了新加坡全島人民的就醫需求:常見的摔傷、感冒發燒、孩子疫苗、准證體檢、小型外科手術等小病小痛,都可以去診所醫治。

從就醫方式來看,Polyclinic和GP Clinic都需要預約排隊,有的GP Clinic也可以Walk-in;

從排隊時間來說,Polyclinic人很多,排隊時間較長;GP Clinic則相對來說,排隊時間較短;

從價格上看,新加坡公民和永久居民因為有政府補助,所以去Polyclinic看病成本較低;但對於沒有政府補助的外國人,兩者之間費用相差不多:如果是普通的感冒咳嗽,一般醫藥費用是30-50新幣左右。

可以根據自己的實際情況進行具體選擇。

去診所之前,大家可以先致電診所,詢問清楚其提供的服務,免得白跑一趟。

初次到診所看病,也一定記得帶上IC,外籍人士則需要帶上護照。診所的接待員在登記信息後會讓你等待被叫號。

在診所就醫後,一般的小毛病應該就沒什麼問題了,回家注意休息、按時吃藥就可以。

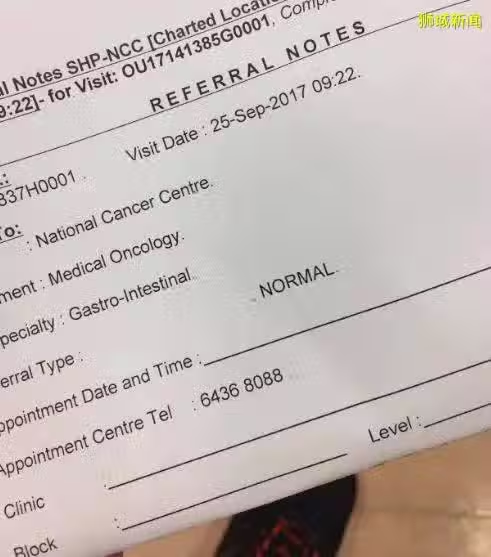

但如果診所的醫生覺得你的病症比較嚴重,或者診所的設施不足以治療你的病症,一般就會寫一份轉診信,幫你預約醫院的專科醫生;情況危急的話,也會直接叫救護車把你送過去。這也就是所謂的「轉診」。

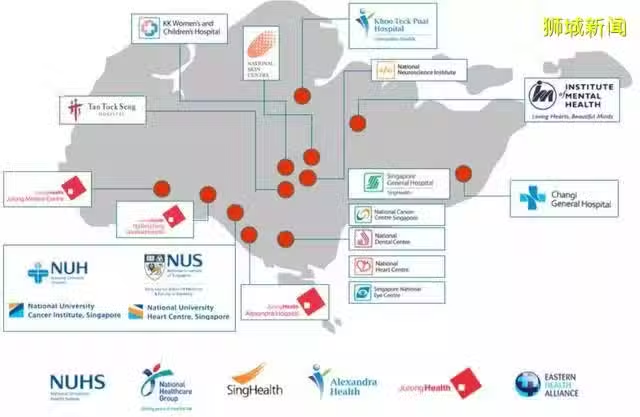

新加坡的醫院分為兩種類型:公立和私立。二者都屬於綜合性醫院,提供24小時急診和專科門診的服務。

新加坡現有7家公立醫院、1家婦幼醫院和1家精神病醫院。

醫院比診所要更加難預約,需要等待的時間也更長,直接walk in的話在排隊時間長的同時還會支付較高的掛號費。

如果病情嚴重,比如高燒不退等,也可以直接去醫院24H急診部。等待時間視病情而定,工作人員會安排比較危急的病人先就診,有時候可能需要等待長達3個小時左右。

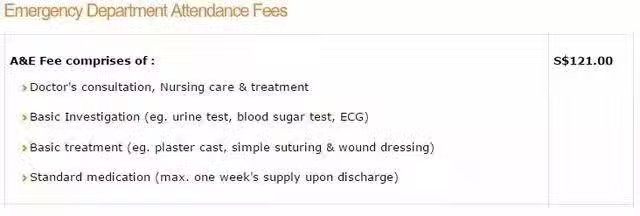

看急診的費用每家醫院都不同,外國人的急診費用一般都在120新左右,包括了基本檢查、傷口處理和問診費等,如果需要後續治療或者住院則要另外收費。

遇到突髮狀況也可以選擇叫救護車,新加坡救護車的電話是995。

如果情況緊急,一般不會收取呼叫救護車的費用,救護車會把病人送到最近的一家政府醫院的急診部就醫。

在急診部病情得到解決的話,就可以直接回家休息了。但是情況複雜或者需要手術的話,病人就會被安排接受專科醫生的診療,再進行必要的手術和住院。

在公立醫院就診一般都需要提前預約, 候診時間較長, 也不能自由選擇醫生。

由於那裡的醫生要面對更多的患者, 為每個患者服務的時間相對較短;

而私立醫院由於患者相對較少, 不需要預約, 候診時間較短,還可以自己選擇醫生,醫生也能與患者作更多的交流, 提供更細緻的服務,收費就相應高一些。

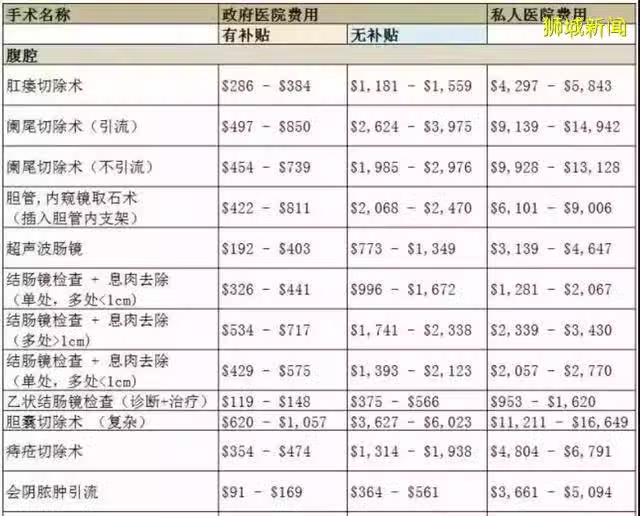

一些公立醫院也為自費病人提供高端醫療服務, 設有針對性的部門和項目, 如體檢,會診,專科治療等。基礎的檢查和服務, 公立醫院比私立醫院收費較低;對於外籍人士和高端的服務項目, 公立和私立醫院的收費差異不大。

總的來說,大部分新加坡人都會首先選擇去公立醫院就診,可以享受部分補貼,也有一部分新加坡人和外國人會選擇去私立醫院看病。

新加坡醫療體系的最高層級,就是專科醫療中心。

目前新加坡共有6個專科醫療中心,分別針對癌症,心臟,眼睛,皮膚,神經科學和牙科。

這些都是針對單一科開放治療的醫療中心,解決的是綜合性醫院也解決不了的疑難雜症,其醫療費用也相當高。

而新加坡之所以實行這樣的醫療制度,也是因為有限的資源決定了必須把「好鋼用在刀刃上」。

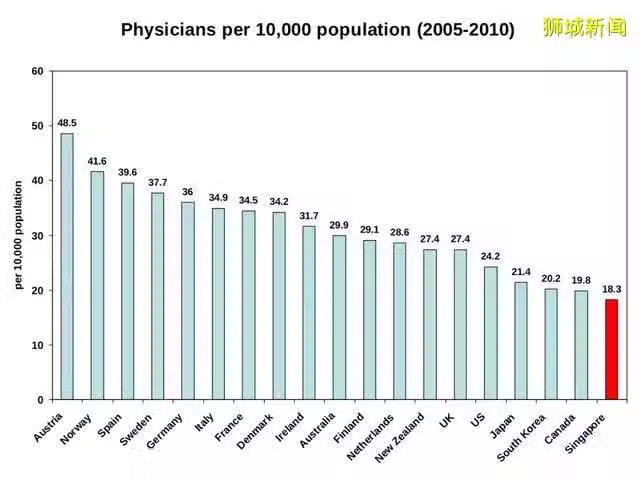

調查顯示,新加坡的人均醫生數量是比較少的,在已開發國家中處於末端。因此如果沒有一套有效的轉診系統,很有可能會發生人滿為患,醫生不堪負荷的情況。

三層的轉診醫療制度,可以有效的將病患分流:一些不是很嚴重的疾病,診所和就可以應對,因此無需去醫院和專科醫療中心占用寶貴的醫療資源。

但是,醫生短缺以及病床不夠的問題依然存在,這次疫情也反映了醫療體系中的一些不足之處。

總結一下:在新加坡,小病去診所,大病去醫院。

記得買份醫療保險,以備不時之需。

再升華一下,小病診所解決,保險能報多少就報多少,至於大病,還是打飛的回國治吧。

畢竟,新加坡的醫療費可不是我等凡人可以承擔得起的……