吳作棟從政之路並非一帆風順,馬林百列選區是他初入政壇之所。1976年,面對種種困難,吳作棟最終贏得了席位,往後的43年再未讓它旁落。

事實上,吳作棟一開始對於從政相當「渾渾噩噩」。從政前他並不知道自己將面對什麼,也沒有想過日後能當上新加坡的一把手。或許所有都是一場美好的「意外」。

從公務員到國家總理,他做得著實不錯。任職期間他引入了不少新政策、也建立了不少新機構,包括保健儲蓄、全民防衛、居民委員會及官委議員等等。他將李光耀留下的欣欣向榮的新加坡社會,帶到一個新的高度。

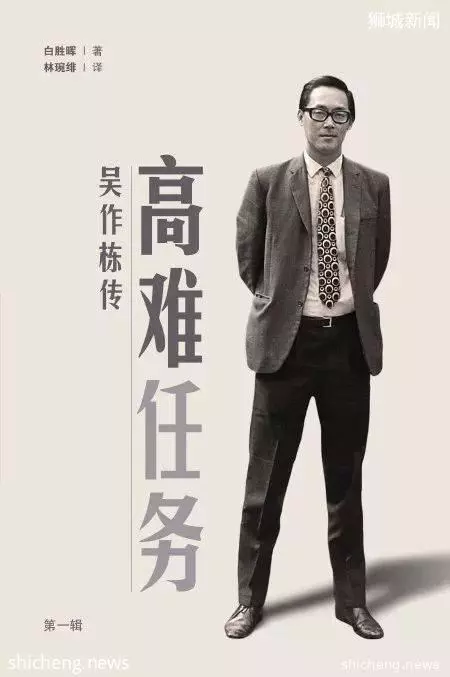

本文摘自白勝暉著作、林琬緋翻譯的《高難任務·吳作棟傳》,由八方文化創作室授權新加坡眼轉載。

1976年,吳作棟受命出征新加坡東岸一個新劃出的選區「馬林百列」。對於眼前的這項重任,他信心十足。雖然自己在執政的人民行動黨團隊中不過是個初出茅廬的新兵,這位政壇菜鳥卻很清楚自己將披上的是一套所向披靡的戰袍。自新加坡在1965年獨立建國以來,這個政黨就從未在全國大選中嘗過敗績;而1976年的全國大選自然也不會讓這股勝利勢頭意外逆轉。當時他也像大多數新加坡人一樣,將人民行動黨想像成一支堅不可摧的強大軍隊,擁有大批積極分子,隨時奉命出征上陣。然而,到了馬林百列,他看到的卻是迥然不同的景象。「那裡什麼都沒有。」他說。

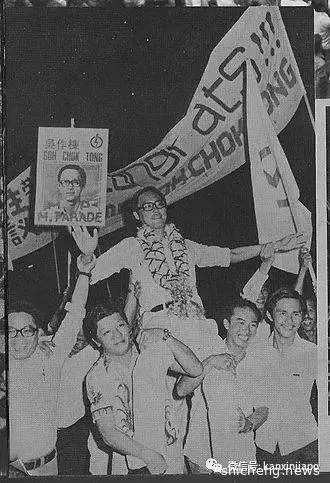

吳作棟第一次贏得選舉席位,圖源:Vulcan Post

距離投票日只剩最後幾個星期了,這裡仍是一片荒涼景象,著實嚇壞了這位首次參選的准國會議員。他說:「我一下子亂了陣腳,沒有人手,沒有黨支部,要我怎麼打這場選戰?」當時吳慶瑞受李光耀所託,對這位小將特別關照,把他召來見面。然而,這位前輩提供的貼士,還是沒能讓他安心多少。「他叫我別擔心,『在組屋底層擺上桌子椅子,自然就會有人來幫忙了。』」吳作棟回憶起來還覺得好笑。但吳慶瑞可沒說錯。他在馬林百列組屋底層空間擺放桌椅後,支持者和黨員果然就開始出現了。其中一位支持者是萊佛士書院前教師普辛德南,萊佛士書院校友都希望普辛德南老師能出面幫幫吳作棟。普辛德南說,當時很明顯地,吳作棟需要幫忙:「他簡直是孤軍作戰,他也不是天生的政治家,有點無所適從;看得出他對自己也沒有太大的把握。」

攤販隨後也紛紛出現了,還帶來了搞競選活動的必需品:製作海報和宣傳單必備的訂書機、膠水、卡片紙。他們與吳作棟互不相識。他說:「我並不認識他們,但他們還是來了。多數是攤販:賣豬肉的、賣魚的、賣雞蛋的。」很快地,競選團隊有了一個臨時的「競選總部」,美其名如此,其實只是馬林百列一家以「老李潮州粥」攤檔聞名的咖啡店樓上空置的一個小房間而已。「在這裡設立競選總部真好,買咖啡茶水和吃的非常方便。」普辛德南咯咯地笑著說:「粥是真的很好吃。」

吳作棟就這樣被引入新加坡的政治世界,這是他意想不到的;因為他更擅長的其實是環球船運行業或者組織結構嚴謹的公共服務體制。對於政府的作業方式,他並不陌生;但是政黨政治的基層工作,他卻是一竅不通。「對政治我實在懂得不多。」他率直坦言。「我沒什麼政治取向。」然而,當韓瑞生招攬他加入行動黨,他答應考慮。他徵詢了太太的意見,也問過最好的朋友李喬松,朋友勸他接受:「他有些錯愕,問我該怎麼辦。我告訴他,既然被相中,這又是一份重要任務,他必須有所擔當。」

考慮了整整三天後,吳作棟答應了。原因有二:其一攸關國家,其次是個人因素。一是,行動黨找上他,清楚反映了黨乃至於整個政府的確急需新血加入。他說:「我對領導層更新這回事一無所知。我以為他們有的是人才。但既然都找上我了,可見他們真的很需要人手。」二是,他是靠著政府助學金才得以上大學的,所以,當下只覺得眼前的這項任務是他做得到也應該去做的。但他當時純粹想到的就只是治理方面的工作而已。「韓瑞生說他在找接班人,而這項工作是我能勝任的,我畢竟曾在財政部任職過。」他娓娓道來。「我觀察過財政部長的工作,認識吳慶瑞,也見過韓瑞生。就這部分來說,我願意接受任務。當時想到的未必就是從政。對我來說,總理才是政治人物。我以為財政部長就是又一位技術官僚而已——韓瑞生就是技術官僚,我從來沒把他當成政治人物。

所以我對自己說,也許可以仿效韓瑞生,而自己應該也可以勝任這份工作。」只是,吳作棟當時忽略了這項任務所蘊含的政治層面,尤其是贏得選舉。正如他在多年後分享自己當下的心態時說:「政治——我根本不了解是怎麼一回事;怎麼贏得選舉,如何開展接見選民活動 。」

《高難任務:吳作棟傳》由世界科技出版公司出版,可點擊閱讀原文Read more前往線上書店購買。