常言道,從0到1的難度,要遠遠大於從1到無窮大。在一次一次歷史的玩笑和經濟重創後,新加坡總是能堅強站起來。建國後,經歷了20多年的發展,新加坡最終得到了世界舞台的位置,「新加坡模式」也同樣贏得了世界的尊重。

新加坡的20世紀之路富有曲折和坎坷,經歷了英殖民時期和日占時期後,新加坡在1959年迎來自治,並加入了馬來西亞的一個聯邦。本來想著依靠馬來帝國進而重新開啟經濟引擎的新加坡,在1965年卻遭到重創而被迫獨立。不過,常言道,「天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚」,新加坡就像個鐵錚錚的硬漢子,一次又一次從困難中站了起來,從廢墟中找到自己的出路。經歷了20多年的產業升級,「亞洲四小龍」的新加坡贏得了國際舞台上屬於它的顯赫位置。

被迫獨立 巨大打擊

1964年,新馬雙方共建的光明未來的希望,因為馬來族和華人的衝突,而走向破滅。馬來西亞首相東姑阿杜拉曼,向全國發表電視講話,將新加坡逐出馬來聯邦。當時的新加坡人覺得,自己的城邦太小太脆弱,以至於沒有條件走向完全獨立,這對全島而言是一個巨大的打擊。

新加坡脫離馬來聯邦成立共和國,李光耀在記者會上流下淚水。

來源:新浪博客

1965年8月9號,新加坡宣布獨立,這條消息對當時的新加坡來說簡直是經濟災難。近代歷史上,新加坡與馬來半島的經濟密不可分,橡膠和錫等工業品在馬來半島生產,然後運往新加坡銷往全球各地。但在1965年後,新加坡與馬來亞斷絕關係並自立門戶。沒有工業,寥寥無幾的工廠,日益增長的失業率,成為了國家面臨的巨大難題。

1965年新加坡居民區 來源:搜狐網

1965年新加坡街景 來源:搜狐網

1965年新加坡港口 來源:搜狐網

優惠政策 積累財富

眾所周知,對於一個缺少自然資源和土地的這樣一個城邦國家,吸引外資和服務企業,將成為國家經濟的重要驅動力。想要做到這兩點,政府必須制定出適合企業的遊戲規則,進而讓這個經濟引擎能夠有效運轉。

低廉的稅收政策

來源:百度圖片

吸引外資公司有幾個典型的決定性因素,通常可以概括為「低稅率」、「廉價薪水」和「訓練精良的員工」。在那個年代,準時、工作認真、製作精良產品,是新加坡社會普遍灌輸的工作價值理念。

南洋大學,建校1955年,停辦1980年 來源:新浪微博

學校會較少訓練文學類學科如歐洲文學或古代歷史等等,新加坡教導年輕人以「工程」為主,代表性的學科就是「科學」和「工業技術」等,這些技能可以讓廣大勞工去謀生。

獨特的勞資關係政策

吸引外資的另一個決定性因素,就是新加坡本身的勞資關係政策。1968年,新加坡頒布勞工法,法律規定勞工禁止罷工。這就意味著,如果員工出現罷工或怠工現象,政府鼓勵僱主開除整批員工,而後給予3至6個月的時間重新招聘。這個緩衝時間內,可以讓企業剔除員工中的麻煩人物。

來源:百度圖片

這種制度,換句話說,是一種競爭上崗的就業原則。每個員工就像大機器中的一個個小零件,每個小零件自己發光發熱,最後才能讓整個機器運轉起來,這也就是新加坡能源源不斷吸引外資的重要引擎。到今天為止,新加坡依然是近百家巨型跨國公司的亞太總部。

至此,天時、地利、人和,這個因素已經都滿足於新加坡身上,新加坡可以開始進行經濟轉型了。要真正了解新加坡的產業結構,就必須從它的前世今生談起。讓我們把目光拉回到1959年,也就是新加坡取得自治的那一年。

轉型初期 困難重重

由於各國對三大產業的定義不同,但大體上,讀者可以按照下面的分類來理解。

第一產業:農業、林業、牧業、漁業以及採礦業。讀者可簡單理解為,和人類生活息息相關的最直接的行業,便是第一產業。

第二產業:製造業、採掘業、建築業、公共工程、水電油氣、醫藥製造。讀者可簡單理解為,在滿足第一產業後,和人類生產生活相關的衍生行業,便是第二產業,第二產業多數是製造業。

第三產業:商業、金融、交通運輸、通訊、教育、服務業及其他非物質生產部門。

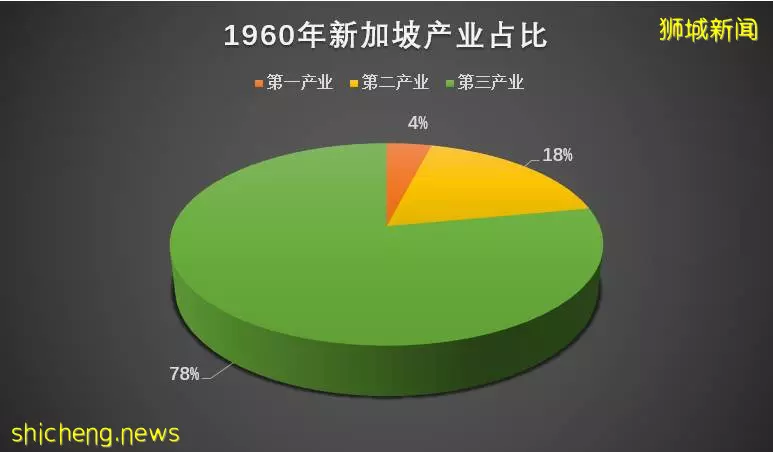

由於新加坡長期處於英國的殖民統治環境下,英國對於新加坡的定位,便是馬來西亞的末端的一個轉口貿易港。因此,第三產業在新加坡占主要地位。這種近乎畸形的產業結構,給剛剛自治的新加坡,帶來了生存上的困難。

通過數據可以看到,以轉口貿易為中心的第三產業占主要地位,而其他產業占比卻寥寥無幾。60年代的國際形式尚未穩定,這種產業結構可以說是不堪一擊。並且,在1960年前後,東南亞國家的政治版圖也正在發生變化,其他相鄰國家也對貿易形式採取了直接進口和出口的政策。這樣的形式對於新加坡而言,將使它的轉口貿易額急劇下滑,也就意味著,單一的第三產業結構將無法繼續生存,國家經濟重創,經濟陷入蕭條,失業率暴增。因此,初生的新加坡必須要解決的就是產業轉型。

進口替代 多元發展

進口替代:發展中國家採取關稅、配額和外匯管制等嚴格限制進口的措施,扶植和保護國內有關工業部門的發展的傾向。選擇那些進口需求大的產品作為民族工業發展的重點,力圖逐步以國內生產來代替進口,從而帶動經濟增長,實現工業化,糾正貿易逆差,平衡國際收支。

當時的新加坡政府,提出了實行工業化的經濟發展戰略,政府提倡積極發展進口替代工業的方式,來改變當下單一的轉口貿易經濟結構。政府希望通過工業化方式,帶動相關產業發展,進而實現多元化經濟。

裕廊工業區 來源:知乎

1959年,政府頒布《新興工業法案》和《工業擴展法案》,在1961年決定興建裕廊大型工業區,以此作為工業化的起點和基地。設立初期的目標,是緩解國內嚴重的失業問題,並能生產出滿足國內消費的工業品,取代進口,節約外匯儲備。

裕廊工業區版面 來源:百度圖片

初期的計劃,主要傾向中小型加工企業,典型的行業有:食品業、印刷業、紡織服裝業,木材加工業。從新加坡統計局的數據看到,在1959年至1965年間,僱傭10名工人以上的工廠數量,從531家增長到1000家,增長率約為88.3%。工業產值從3.99億新元增加到10.86億新元,增長率為172.1%。從數據來看,新加坡初步取得的成就是很明顯的,這也奠定了以製造業為主的第二產業,在全國產業結構的比重大大上升,初步扭轉了自治初期的第三產業主導的經濟局面。

面向出口 經濟轉型

時間來到了1965年,新加坡的經濟轉型的第一階段基本完成。從宏觀來看,新加坡的經濟狀況,暫時滿足了國民生活的基本需求,也側面給新加坡的提供了一些物質基礎和人員基礎。下一步,便是建立能支撐國家的支柱產業。

支柱產業漸漸形成

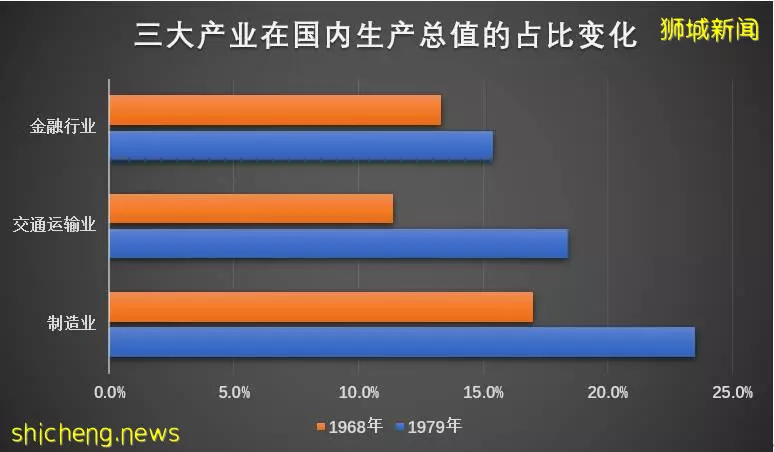

1965年8月,新加坡被迫獨立,進口替代工業在一瞬間失去了馬來西亞這塊最大的市場。因此,政府必須在經濟轉型道路上重新作出抉擇。從1968年開始,新加坡的經濟發展重點,開始轉向面向出口的加工製造業。製造業也開始轉型,從過去的輕紡工業轉變為以煉油、電子產品、船舶製造修理這三大行業為主。

新加坡港口 來源:新浪微博

1968年頒布《經濟擴展法案》,它主要鼓勵出口工業,為出口廠商減稅並提供優惠。同年6月。政府設立裕廊鎮管理局,專門負責經營和管理出口加工區,並積極引進外資來發展出口工業。到了1979年,新加坡已經形成了以製造業、貿易業、運輸業、金融業、旅遊業為主的五大支柱產業組成的多元經濟結構。這種轉型,反映出新加坡經濟已經尋找到適合這樣一個城市國家的經濟發展道路。

歷史轉折 抓住機遇

1967年,遠在彼岸的中國發生的政治事件,側面幫助了新加坡實現產業轉型。在這種政局動盪的情況下,西方企業不敢投資香港和台灣進而進入中國市場。相反,他們把目光,投向了東南亞的小島新加坡。

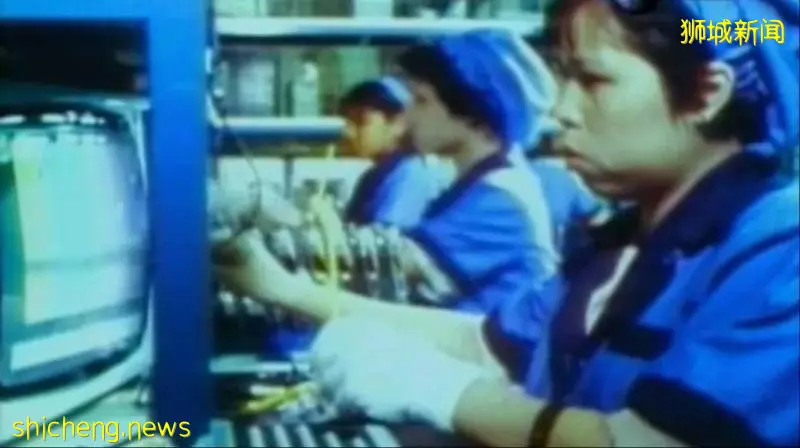

70年代的新加坡電子工廠 來源:youtube

60年代末期,第一批西方電子公司,在新加坡設立基本裝配線。70年代,工廠生產集成電路和晶片。到了80年代,新加坡已經是亞洲消費電子產品的主要生產中心之一。在那個年代,大家認為,跨國公司就像毒蛇猛獸,是一種掠奪式的資本模式,但是新加坡接納了他們。

80年代的新加坡某工廠 來源:youtube

跨國公司在這裡設廠,可以保證經營自由,不受干涉,並且享有完整的所有權。這個時候,新加坡更像是在從事「服務業」給跨國公司,而非製造業。

未來之路 親商服務

從一個孤獨的小島被迫獨立,到今天成為全球知名的國際金融中心。50多年來,新加坡找到了屬於自己的發展之路。其他城市曾試圖複製新加坡的道路,但最終以失敗告終。對於新加坡的發展,政府始終保持著「親商」的理念,即從商家的需求出發,從商家的角度看問題,在政策允許的情況下,為商家提供一切便利,為商家精心打造優良、便利的經營和成長環境,通過實際行動建立商家對新加坡的投資信心。