我在教學過程中(包括教《馬來亞史》《東南亞華人史》《東南亞華人社會》)經常面對學生提出的幾個問題:華人何時移居到南洋?何時開始「住番」於新加坡?華人「住番」的原因或目的是什麼?

要準確回答以上問題並不容易,因為沒有足夠的歷史記載或歷史文物可以佐證。學者們當然也沒有共識,而且眾說紛紜,莫衷一是,多屬於個人的主觀臆斷。因此,我個人認為,誰的說法比較接近或符合史實,就取決於其所掌握的歷史資料與所採用的歷史方法論。

研究歷史尤其是懸而未決的歷史課題,我們往往需要同時使用望遠鏡與放大鏡,即同時採用宏觀視角與微觀視角,缺一不可。正如中國著名史學家翦伯贊在《歷史哲學教程》所說的:「分析不怕細緻、深刻,否則不能揭示歷史事件的本質,綜合不怕全面、概括,否則不能顯示歷史的全貌、線索。因此,在分析的時候要鑽進個別歷史事件里去,用顯微鏡去發現問題;在綜合時,又要站在個別歷史事件之外,高瞻遠矚,用望遠鏡去觀察歷史形勢。」

基於以上歷史方法論,我們應該可以從以下幾個領域,進行宏觀與微觀的探索。首先,我們得了解中國古籍中的南海(南洋)與新加坡。根據班固的《漢書·地理志》記載,早在二千多年的西漢武帝年間,中國與南海(南洋)便建構了海上絲路。中國正史中的帝紀、列傳或地理志、食貨志,不時提及或講述南海某些邦國。例如:定都於巨港的三佛齊是南洋最重要國家之一,《舊唐書·帝紀》就提及三佛齊曾七次遣使進貢,最早一次是在唐太宗貞觀二十一年(公元647年),最晚一次在唐玄宗天寶元年(公元742年)。又如(梁)沈約《宋書·蠻夷傳》中簡介了南洋七國,即林邑國、扶南國、訶羅陀國、呵羅單國、媻皇國、媻達國、闍婆婆達國;(唐)房玄齡主編《晉書·南蠻傳》再講述了中南半島的林邑國與扶南國。又如(唐)姚思廉《梁書·海南諸國傳》對南洋似乎更重視,除了講述林邑、扶南,還增添了盤盤、丹丹、干陀利、狼牙修、婆利等五國;(唐)魏徵主編《隋書·南蠻列傳》介紹了中南半島、馬來半島的林邑、真臘、赤土三邦國。再如《新唐書·地理志》關於海上絲路的敘述最為詳盡,它提及馬來半島的赤土國與丹丹國。至於《宋史》《元史》《明史》記載南洋邦國的數量更多,多達二十幾國,包括原來的真臘、三佛齊,還有占城、蒲甘、闍婆、勃泥、暹羅、爪哇、安南、滿剌加、蘇門答臘、滿者伯夷、彭亨、柔佛、急蘭丹,等等。

南洋古國在中國正史文獻不斷出現,意味著雙方關係密切,中國人對南洋很關注,也有相當程度的認知,所以住番者與日俱增。這對我們解答「新加坡何時有華人住番」這個問題,自然有所幫助。當然,最為關鍵的問題是:中國古籍何時開始提及新加坡?它出現的次數如何?就我所知,《漢書·地理志》所提到的皮宗島 (Pulau Pisang),似乎就是新加坡島。之後出現在中國古籍的新加坡,為數還不少呢,只是名稱各異,主要的有羅越國 Laut(《新唐書》)、蒲羅中 Pulau Ujiong(宋代《太平御覽》)、龍牙門(宋代《諸番志》)、淡馬錫 Temasek(明代《鄭和航海圖》)等。

▲稱新加坡為「羅越國」的《新唐書》

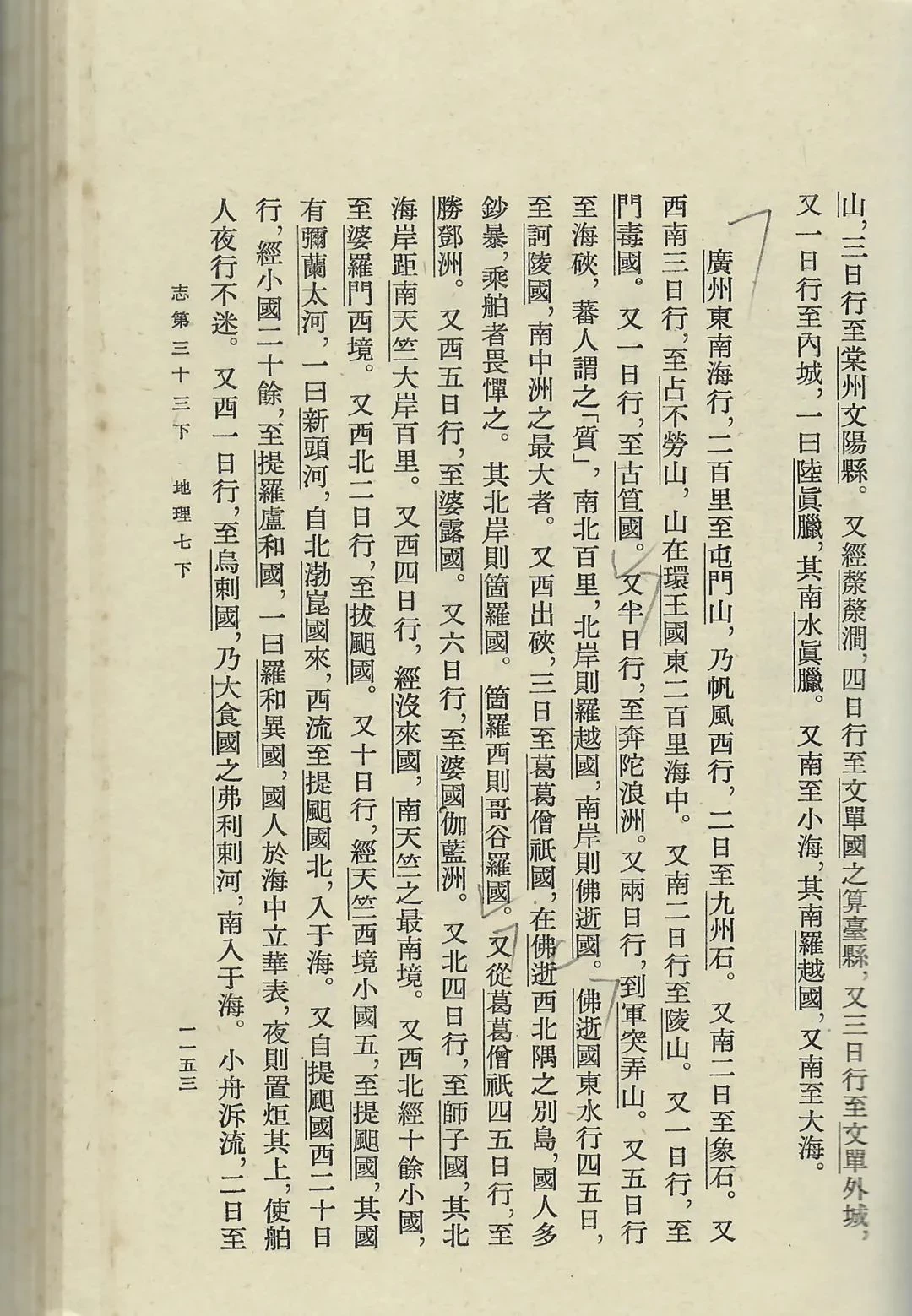

其次,南海與新加坡的考古新發現,為我們提供了物證,證明唐宋以來南洋與中國的商業往來相當繁盛。從上世紀70年代至今,在南海或南洋海域包括暹羅灣、爪哇海等,總共發掘了百多艘載滿商品的沉船,除了中國船外,還有南洋船與波斯、阿拉伯商船。其中包括1987年發現(2007年開始發掘)的「宋代沉船南海一號」,出水文物多達18萬餘件,其中精美瓷器約16萬件(套),其它的是金器、銀器、銅器、鐵器等,還有1萬7,000多枚銅錢(以宋代銅錢為主)。1998年發掘於蘇門答臘南部海域的商船「黑石號」(屬於波斯或阿拉伯),出水文物同樣非常可觀,遺存的唐代陶瓷器、金銀器等多達6萬餘件,其中陶瓷器5萬餘件。以上兩艘沉船出水文物的特點是數量大、種類全、規格高、珍品多,由此可見海上絲路貿易之繁盛,遠遠超出文獻記載與我們的想像。(見《中國考古》2022年12月15日)。

▲黑石號復原樣貌

第三,南洋與中國的經濟文化交流是雙向的,也是很實在的、很具體的,其中包括南洋從中國輸入絲綢、陶瓷、茶葉、金器、銀器、銅器、鐵器,等等。至於由南洋輸往中國的,除了土特產品、珍禽異獸,就是某些中國沒有的農作物(經濟作物)。有趣的是:凡帶著「胡」、「番」、「洋」的名稱,似乎都是引入栽種的農作物。根據多位當代中國學者考證,在漢代引入中國的有胡椒、茄子、大蔥等(從西域輸入),在魏晉南北朝引入的有扁豆、黃瓜、開心果、芝麻等,在隋唐引入的則有香菜(芫荽)、菠菜、萵苣、胡蘿蔔、丁香、豆蔻等。宋代以後傳入中國的農作物,種類更繁多,如番茄、番薯、番石榴、花生(海南話叫番豆)、辣椒(海南語叫番椒)、南瓜、絲瓜、洋蔥、小洋蔥、玉蜀黍、馬鈴薯等。以上這些農作物原產地除了南洋,有些是南美洲(如花生、辣椒、玉蜀黍),有些則是南亞或西亞(如大蔥、菠菜),但似乎都是由「住番」華人從南洋帶入中國的。眾所周知,唯有住番一個時期後,他們才知道以上農作物的經濟價值,以及如何利用其種子來栽培。除了某些香料,凡是蔬菜類由於保鮮與價值問題,似乎不可能成為貢品或主要商品,不言而喻。

▲唐代青花白瓷的極品

▲染上西亞風格的彩瓷

▲帶著西亞風格的金杯

(左右滑動查看更多)

第四,不同民族語言的相互滲透是個緩慢而長久的歷史過程。從雙方語言的互相影響中,也可知道華人住番的歷史,非常悠久,起碼千年以上。就新馬閩南語來說,常用的馬來語藉詞至少有百多個,以下就是例子:菜市場叫 pasar,肥皂叫 sabun,結婚叫 kahwin,空虛叫 kosong,玉蜀黍叫 jagung,馬鈴薯叫 kendang,寄宿叫 tumpang,打擾叫 kacau,錯誤叫 salah,應該叫 patut。就馬來語(印尼語)來說,使用的閩南語藉詞則在千個左右,例如:茶壺是 teko,豆腐是 tauhu,韭菜是 kucai,公司是 kongsi,樓上是 loteng,房間是 pangking,勞工是 kuli,巴結是 pakat,舢舨是 sampan,膏藥是 koyok,壟溝(水溝)是 longkang。值得我們特別注意的是,無論是馬來語還是閩南語,雙方的藉詞都與日常生活密切相關,也就是與華人住番密切相關!

看來最晚在唐代,華人已經開始「住番」(短暫定居)於南洋沿岸地區,除了最靠近中國大陸的中南半島,還有馬來半島、爪哇、蘇門答臘等地。新加坡位於馬來半島最南端,憑著其區位優勢,在海上絲路中扮演過重要角色,顯然也是早期主要「住番」地之一。關於這點,或許可以從幾個不同角度來做微觀考察。首先,以物物交換為主體的海上絲路貿易中,必須要有個貨物集散中心;而集散中心的海路交通,必須四通八達,方便商船進出港口。自古以來,新加坡就具備這一客觀條件。新加坡港口是個天然良港,開闊水深,風平浪靜,商船容易停泊,所以自然而然成為各地商人青睞的首選。其次,自古以來,馬六甲海峽就是印度洋與太平洋之間的重要航道,而新加坡位於馬六甲海峽南端,扼著海峽的咽喉,是來往兩洋的商船必經之地。古代如此,現代依然如此。其三,新加坡位於中南半島、馬來半島與馬來群島之間,屬於溫和的海洋性氣候,從來沒有地震、海嘯、颱風的肆虐,顯然是最佳的「宜居之地」,即最適合人們定居與經商的好地方。其四,自然地理告訴我們,新加坡位於季候風帶上,在帆船時代處於最優越位置。每年從12月到次年3月東北季候風吹起,中國商人可以乘風南來;從6月到9月西南季候風吹起,中國商人可以順風北歸,或者前往印度、波斯、阿拉伯。但由於經商上的需要,或為了等待季候風的轉向,他們往往必須在新加坡等地住番一年以上。

▲異域風情的高腳瓷瓶

▲精美無比的唐代白瓷

(左右滑動查看更多)

綜合以上宏觀與微觀的論述,我們可以得出的結論是:早在宋代之前的唐代,華族商人便開始在南洋住番了,主要地點包括中南半島的林邑、扶南,馬來半島的丹丹、羅越(新加坡),蘇門答臘南部的三佛齊(室利佛逝),以及爪哇島中部的訶陵(闍婆)等地。他們自稱為「唐人」,而當地土著也稱他們為唐人,正如《眀史·外國列傳》所說,「唐人者,諸番呼華人之稱也。凡海外諸國盡然」。

(作者為復旦大學博士、資深教育工作者)