8月23日,是新加坡開放客工宿舍住戶防疫管制、出入自由的第60天,也是全面開放夜店和娛樂場所,顧客再也無須出示冠病檢測陰性證明的第70天。

新加坡已具備「冠病韌性」

因此再不必強制室內戴口罩

《海峽時報》8月23日報道,專家認為,新加坡在本波和上一波疫情當中,防疫措施沒有收緊,反而放寬,同時醫療資源並沒有受到擠兌,因此,是時候繼續放寬措施了。

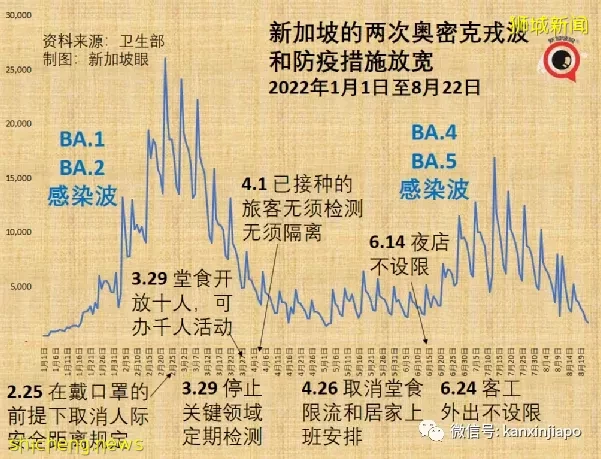

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副院長古阿烈指出,在今年初的奧密克戎BA.1、BA.2疫情的時候,新加坡還執行一些防疫安全措施,包括堂食以五人為限、公共場所和大型活動限流等等。

在BA.1、BA.2奧密克戎波的期間,新加坡繼續對防疫措施做出鬆綁,包括:

3月29日開放十人堂食、停止醫療、海事、建築等關鍵領域職工的定期檢測

4月1日開放邊境,已完成疫苗全程接種的旅客無須檢測、無須隔離

4月26日索性完全開放堂食,不再限制10人,也不再限制人際距離,並且,取消居家上班的強制安排等等

到了六七月出現奧密克戎BA.4、BA.5感染波時,新加坡仍繼續放寬措施,包括:

6月14日夜店不設限

6月24日客工宿舍住戶外出不限流等等

在BA.1、BA.2奧密克戎波初期,ICU重症病房占用率為4.0%,到了峰值時期,ICU占用率最高的時候為15.4%。

在本波BA.4、BA.5,ICU占用率最高是在8月9日國慶日當天,為7.7%;到了昨天,為2.6%。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院院長張毅穎教授說,由於自然感染產生的抗體,加上疫苗接種產生的保護的雙重作用,新加坡人口對「冠病-19」病毒具備一定的韌性,重症和死亡風險大為降低。

但他認為,在一定的場景下,以及一些特定人群,仍然應該戴口罩,例如年長者和免疫能力低下者,在人群密集場所應該戴口罩,降低感染的風險,不僅是防範「冠病-19」病毒,也防範其他病毒。

國大醫院傳染病專家戴爾說,在公共運輸工具上肯定需要繼續戴口罩,一來是因為人群密集,二來是因為乘客流量很大,會接觸到各種人,感染風險比較高。

戴爾也認為,醫院和療養院應該是最後才取消「口罩令」的。他判斷,由於這些場所有大量體弱人員,或許「永遠也不會解除這些場所的口罩令,雖然住院病人會很願意見到醫生和護理人員的臉孔。」

戴口罩並非完全無害

專家認為,室內戴口罩的要求早晚應該取消,因為戴口罩不是完全無害的。

古阿烈說,口罩對環保、對孩童的學習環境、以及對聾啞人的唇語交流都是有妨礙的;戴口罩也會導致一定程度的「臉盲症」,對人們的社交形成一定的負面影響。

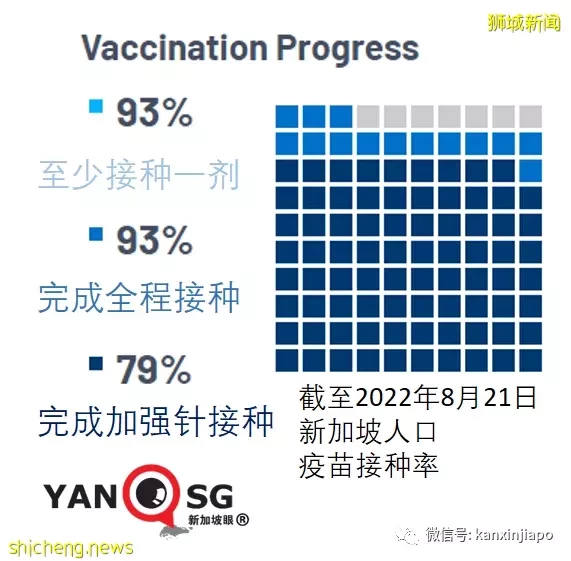

他說,在疫情的高峰時期,人們為了壓制病毒傳播,任何努力都是必要的。但是,新加坡現在大部分人口已受過感染,幾乎每個人都接種了疫苗(93%),而且也接種了加強針(79%),長期繼續戴口罩可能就弊大於利了。

戴爾說,衛生部會用循證原則決定什麼時候該戴口罩、什麼時候不必繼續戴口罩;由於政府提供的數據和信息透明、誠實,因此社會與政府能夠存有互信。

他認為,在不必繼續戴口罩的時候取消「口罩令」,是政府取信於社會的又一舉措。