設計對白:「我向橫發展,也有好幾十年了!」(海峽時報)

作者 許耀泉

火雞是聖誕大餐必不可少的一部分,新加坡市面上售賣的火雞一般都在5公斤左右。

火雞之所以成為聖誕節必備的餐點,相傳是因為一個很簡單的原因:火雞體型大,足以喂飽一家人,甚至還能請客。

但經過半個世紀,肉雞體型正悄悄地增大,目前已直追火雞。

背後的原因,還得追溯到1940年代在美國舉行的「肉雞選秀大賽」。

二戰後肉類需求激增 「明日之雞」應運而生

這場名為「明日之雞」(Chicken of Tomorrow)的比賽,在二戰後發起,當時的美國不僅正向戰後重建的歐洲出口大量牛肉和豬肉,國內也出現嬰兒潮,便宜肉類的需求因而激增。

為了解決這個「肉荒」,美國當時最大的禽肉零售商大西洋與太平洋茶葉公司(The Great Atlantic and Pacific Tea Company)就發起了這場比賽,描述比賽目的的文字更是寫得毫不含糊:

「(養出)一隻肉多得可以讓一家人吃飽的雞——胸肉多得足以切成厚片、雞腿則是一層層多汁的深色肉,包裹著一丁點骨頭,而且價格只能更低廉。」

說穿了不就是魚與熊掌,都想兼得嗎?

當年獲勝的農場,生產的不僅是「今日之雞」,更是禽肉業目前用來培育肉雞的主要種源。

與此同時,雞農使用大量抗生素,意味著他們可以在更狹小,甚至更骯髒的空間內密集飼養肉雞。

對雞農來說,這個做法還有另一個好處:在狹小空間飼養的雞隻活動量不大,食量也相應減少。

結果,肉雞的重量逐年上升。

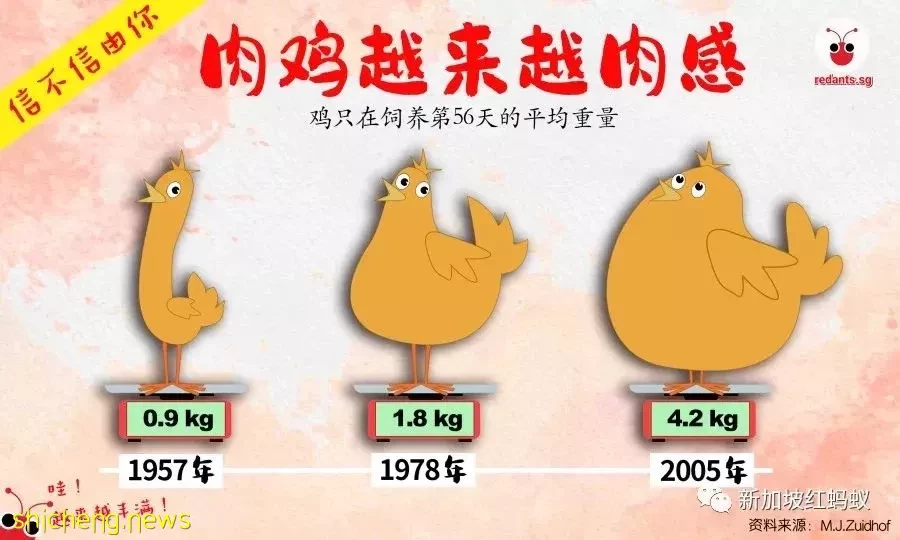

(黎曉昕製圖)

加拿大阿爾伯達大學的一項研究就顯示,經過選育、培育56天的肉雞在1957年、1978年和2005年的平均體重分別為0.9公斤、1.8公斤和4.2公斤。

該研究也發現,雞農目前只需要1.3公斤的飼料,就能養殖出1公斤的雞肉。相比之下,雞農在1985年得用上2.5公斤的飼料才能養殖出同樣重量的雞肉。

這些肉雞一般會分拆成雞腿、雞翅等部位分開售賣。

《經濟學人》也指出,雞隻拆分了售賣利潤更高:

西方人偏愛白肉,因此雞胸肉在西方國家的售價比雞腿肉高出88%;

雞腳在西方國家只能落得一個碾碎製成飼料的下場,在華人地區卻攀上枝頭,成了燜煮或熬湯用的「鳳爪」,中國每年進口的雞腳就達到30萬噸。

雞胸肉在西方國家較為受落,也是健身愛好者必吃的食物之一。(新報)

然而,在惡劣的環境下養雞引起了動物福利主義者的注意。

他們的倡議,加上消費能力普遍提高,造成消費者近年來寧可多付一點錢,也偏向選擇價格稍貴的走地雞(free-range chicken)和有機雞。

我們有多愛吃雞?

無論用上白斬雞或燒雞,雞飯可說是我國的「國民美食」。(海峽時報)

無論是密集飼養的肉雞還是有機雞,人類愛吃雞可說是不爭的事實。

雞肉除了價廉物美,一般也被視為健康的肉類。

80年代的醫生曾認為牛肉和豬肉含有過多飽和脂肪,可能導致心臟病,近年來也傳出紅肉可能提高人們患上直腸癌的風險,但雞肉則幾乎沒有傳出過類似「醜聞」。

《經濟學人》指出,全球的300億農畜里,雞隻就占了230億。

新加坡食品局的數據也告訴我們,我國在2021年進口的雞肉達到21萬4400公噸。

從這些數字來看,無論是健康的去皮清蒸雞肉,還是「罪惡感」十足、香脆爽口的炸雞,雞肉在許多人心目中的地位應該還是相當穩固的。

以下這張在網際網路上流傳的梗圖,又是否讓你會心一笑?

(網際網路)