新加坡是一個多元文化的國家

本地方言也融合了各個地區的語言

福建話、潮州話、廣東話、馬來語......

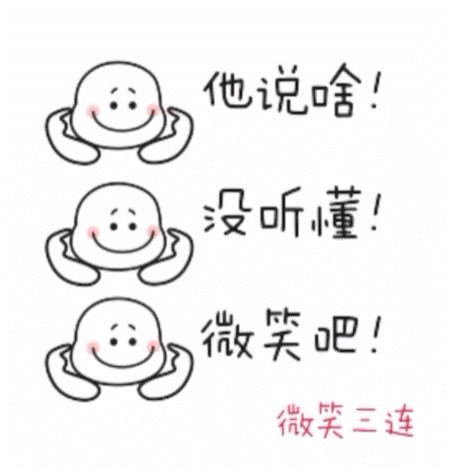

不管是初來新加坡還是呆過一段時間

小夥伴們在與本地的華人同學交流的時候

也許會發現

即使都說中文

兩地的用語還是有些許差異

你有沒有曾經對身邊不時聽到的一些句子

感到一頭霧水

本篇就來給小夥伴們盤點一下

「坡式俗語」以及

那些你不知道的「行業黑話」

一起來看看裡頭暗藏哪些玄機🤩~

燒水

這裡的燒水不是我們平時理解的「燒一壺水」,「燒」在這裡指的是「燙」的意思,燒水就是滾燙的水。有時候在外面買東西也會聽到賣家問「需要燒的嗎?」,其實就是問「需要熱的嗎?」

普通話

新式華語

一個字

「一個字」等於5分鐘。在中國如果問時間:「同學,現在幾點了?」「6點20了」。如果是到了新加坡就是另一個畫風了:「同學,幾點了?」「哦6點4個字「。

在新加坡,「字」代表鬧鐘上的數字,從一個數字到另一個數字所經過的時間正好是5分鐘,所以「一個字」的說法在這裡被普遍使用。比如,6點15分就是6點3個字!

巴仙

「巴仙」就是「Percent」的音譯,新馬地區的華人通常都是用巴仙來表示百分之,「20巴仙」也就是「百分之20」的意思。

有時候在這裡的商場逛街,遇到打折或者促銷活動,例如原價基礎上享有30%折扣,國內一般會說打7折,但這裡的賣家或者sales一般會告訴你「今天我們有30巴仙的折扣哦」,下次聽到這個說法小夥伴們應該都懂啦~這裡的「巴仙」跟「八仙」沒有任何關係啦。

做工

做工即上班。「做工」的字面意思聽起來像是在從事搬磚等體力活或是農活等用大量勞力的工作,不過在新加坡,任何工種的人都會用「做工」來代指「上班」,並不單單指體力勞動,包括白領、藍領等辦公室職位等。比如:「下個月國慶節放假,不需要做工。」

還錢

還錢即買單、結帳、付款等意思,而非俗語中「欠債還錢,天經地義」中的「還錢」。

在新加坡吃飯時我們經常會聽到有人問服務員,「去哪裡還錢」,其實就是在問「去哪裡付款?」,或者有人要付款時對服務員說「還錢」,其實就是「買單」的意思。

巴剎

巴剎即為市場、集市,一般指菜市場、小販中心或者農貿市場。「巴剎」一詞音譯自馬來語,原來的拼法是「pasar」。新加坡的巴剎還有「乾巴剎」和「濕巴剎」之分,一般建立在人流密集的組屋下。

巴剎售賣的商品價格也通常比超市中的價格更實惠,有時候可以在這裡淘到不少新鮮又少見的食材。

按錢

「按錢」指去ATM機取錢/提款。因為去提款機取錢時,必須先按密碼,所以在新加坡,就漸漸約定俗成「按錢」代指「取錢」。

「我先去按錢,我們三個字在這邊等。」小夥伴們現在應該都get到這句話的意思了吧~

馬來風光

馬來風光就是辣炒空心菜。另外,在新加坡空心菜還稱為雍菜。「馬來風光」是一道以馬來人常用的參峇辣椒醬烹炒蕹菜(空心菜)的菜肴。在菜單上看到「馬來風光」可不是指馬來西亞一日游哦~

一粒

在新加坡,「粒」就是一切圓形物體的專用量詞,雖然這是錯誤的用法,在這裡卻常常聽到,所以就有了一粒蘋果、一粒籃球、一粒榴槤、甚至一粒星球的奇怪組合。「萬物皆可粒」在這裡是真的!

德士

「德士」在這裡指計程車/計程車,是英語「Taxi」的閩語音譯。所以某些時候聽到本地人說的「坐德士」就是指「打車」啦。

這些詞語在新加坡特定的社會歷史條件下產生

在人們的生活中具有不容低估的語言價值

漢語用詞也具有很強的包容性

可以很快吸收當地文化

衍生出具有新的生命力、新涵義的詞彙

新式華語反映了新加坡文化最豐富多元的一面

「坡式」華語和英語同樣也體現了新加坡人的語言特色

成為本地社會的一面鏡子

大家生活中還發現過什麼其他的有趣「黑話」嗎?