新加坡CBD中央商業區風景線。(路透社)

作者 程英生

如果我們真把新冠疫情當作傷風感冒,大夥就不必膽戰心驚,防疫之路也不必停停走走。

實際上,政府和民眾都還未跨過一道心理障礙。

病例的飆升,民眾看得膽戰心驚,罵聲不斷,而政府眼見民眾害怕,自己也怕了起來,害怕損害官民關係,這加上擔心醫療體系不勝負荷,結果,在清零和共存之間,政府顯得搖擺不定。

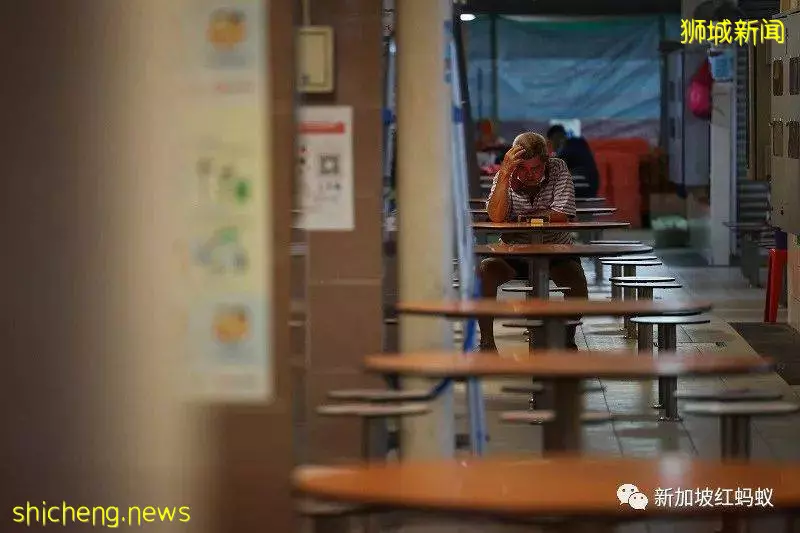

新加坡中央商業區這星期明顯人流減少。(商業時報)

政府「與病毒共存」的策略,根據的是科學的理念:

當大多數人都打了疫苗,即使病例大增,病重和死亡案例也不高,只要勤做檢驗,繼續戴好口罩,保持適當距離,我們就可一步步地開放。

可惜的是,這個科學理念,很快就碰撞到現實困難,變成有理說不清,還面對兩大心理障礙。

一大心理障礙是:一般流行性感冒,也有病重和死亡的案例,只是數目極低,政府也從未發布。我們不知道,也從未關注過;很多人以為感冒不會致命,對新冠的死亡案例,少了一種心理的準備。

另一層心理障礙是,去年在歐美多國,疫情失控死者數十萬,新增病例每天數萬起。近幾個月,接種疫苗帶來實效,新增病例驟然下降,每天數萬到數千,眾人都說是一大改善,勝利在望,開放隨之。

新加坡的情況不同。

去年追求清零,在九牛二虎之力下,新增病例零零星星。而現在,在開放之際,新增病例從近乎清零到數千起,人們直覺是:我們失控了,失敗了。

(聯合早報)

從這個角度看,過去抗疫成功,現在反受其害。

一些有識之士勸說,人民慌,政府不該跟著慌,應該堅持逐步開放,只要重病者沒大增。可是,這談何容易。民主政治下,領導必須憂人民所憂。

此外,好些市民發覺,領導抗疫的部長似乎意見不一致,一位主張開放,一位主張收緊,結果,底層民眾聽得很亂。

近日來,西方媒體彭博社還寫了文章分析,繪聲繪影地說行動黨領導層罕見出現分歧,兩位部長各說各話,不像李光耀時代領導眾口一致。

(彭博社)

這一分歧,影響深遠,可能有損第四代領導團隊的和諧。

其實,防疫之戰難有完美策略,世界各國政府都在摸索,也顯得舉棋不定。

同樣是金融中心的香港,跟新加坡面對同樣的困境:不知該不該放棄清零政策,改以採取「共存」的策略。

兩種策略都有利弊。譬如,金融中心依賴各地專才自由往返,少了這個方便,金融業務難以全力恢復。

是否另有出路?各國政府都沒標準答案。唯有盼望仙丹靈藥早點出現,一勞永逸解除人們對病毒的疑慮,掃除人們心理的障礙。