如果李光耀還在,新加坡對「福島核廢水排放」會怎麼應對?

1973年,是李光耀主政新加坡的第14個年頭。當時的世界,儘管冷戰熱戰同行,中美蘇等大國之間的關係卻出現新趨勢——由於中蘇分裂,迎來了中美聯合對抗蘇聯集團。

另一方面,美國在越戰的深陷泥潭,導致引發國內分裂與全球反美聲浪高漲。而亞非拉美先後獲得獨立的國家,不論他們實行的是類似共產的經濟模式,還是採取西方民主市場經濟,大多數國家卻因政治腐敗,種族衝突和法治無為而面對困境。

然而,此時一個新時代正逐漸形成。上世紀六十年在美國矽谷出現的網絡革命,標誌日後工業革命的新階段,正好意味著,以創新為主導的美國,在困境中有了新希望。而中國歷經那場動亂的破壞之後,也在醞釀著尋找新方向。

當然,由於冷戰的消磨,加上計劃經濟和統治方式,蘇聯深陷火坑,難以自拔。克魯曉夫批判與全盤否定史達林,為蘇聯解體埋下了定時炸彈。

而東亞國家和地區,如日本、南韓、香港和台灣地區;東南亞國家如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等,無不迎著時代大變局之際,儘管還是深受冷戰思維的影響,卻有意識地突破意識形態競爭的框框,隨著中美關係的改善,而踏上經濟發展的順風車。這才有了之後「亞洲四小龍」的經濟騰飛。

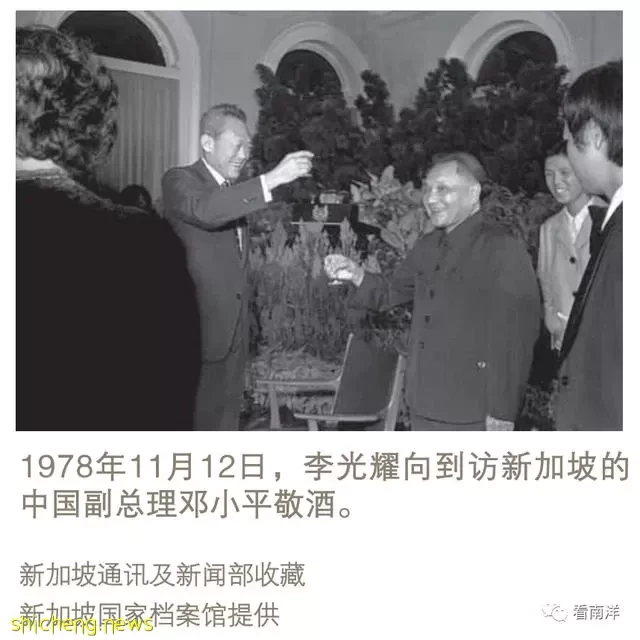

時代大變局為李光耀和新加坡開啟了難得的的歷史大機遇。首先,中美合作以及中國改革開放,不僅迎來了中國的崛起,也改變了全球化的進程。這無疑給予了新加坡新的契合點。正是這一新變化,在經濟布局和運作層面上,新加坡有了無限的發展空間。其次,美歐已開發國家在八十年代推行新自由主義經濟發展模式,則讓新加坡走向全球化帶來了雙向發展的新機遇。

由於李光耀領導的新加坡及時地抓住了時代大變局帶來的難得機遇,才步上成功建國的康莊大道。新加坡從發展中國家晉身已開發國家,有效克服一次次的經濟危機,並成功地跨越了中產階級陷阱。 在獨立之後,李光耀進行了多個方面的改革和創新。

經濟轉型

在六十年代和七十年代初期,新加坡的工業與鄰國印尼和馬來西亞差異性不大,相互競爭。 後來,新加坡進行經濟重組,放棄加工價值低的工業,集中精力發展高科技活動,以便和東協(中國稱「東協」)夥伴相輔相成,而不是互相競爭。

李光耀更是根據擇優劣汰的達爾文主義法則,布局產業經濟發展,並堅定的認為新加坡「將永遠作為跨國企業的中間人」。

如果自滿,新加坡沒有前途

獨立後,李光耀進行司法體制改革。經過這些年的嚴格執行與規範,基本上已改變過往的陋習與無為。由此開啟的司法體制建設,則為接下來建構完整的法治社會提供了保障。

不過,在變革過程中,也出現了新的爭議。主要涉及為何須設定與執行特定的法律,如鞭刑、死刑和對媒體的嚴格管控等。在政治領域也引發了用權不當的維權爭議。

1985年2月24日李光耀在丹戎巴葛新年團拜會的講話,進一步道出了新加坡司法體制改革的功效:「要維持一個高水平和不斷向善法治的社會,也需要一定的紀律、社會規範和秩序。這是比要把一個古老貧窮、動盪不安的舊社會,改變為今天的新加坡更困難……如果人們自滿於目前之所有,新加坡便沒有前途。如果人民相信他們有潛能可取得更大成就,那麼,新加坡便充滿生機和希望。」

由此可見,李光耀之所以能夠把新加坡打造成為一個以法治國、司法公正、嚴格透明執法的國家,是因為他善於把對司法體制建設的獨特見解,靈活的與變動中的社會實踐相結合。就像對反貪法令、刑事法典等的不斷修訂,從而提供及時的依法應對舉措。既維續了社會秩序,也在過程中讓法律法規到位。

歐美標準並非放諸四海皆準

建國之後,李光耀進行一系列政治體制改革與創新,包括民選總制度、集選區制度、非選區議員制度、官委議員制度等,雖被詬病,卻隨著時間的推移而廣被認可。

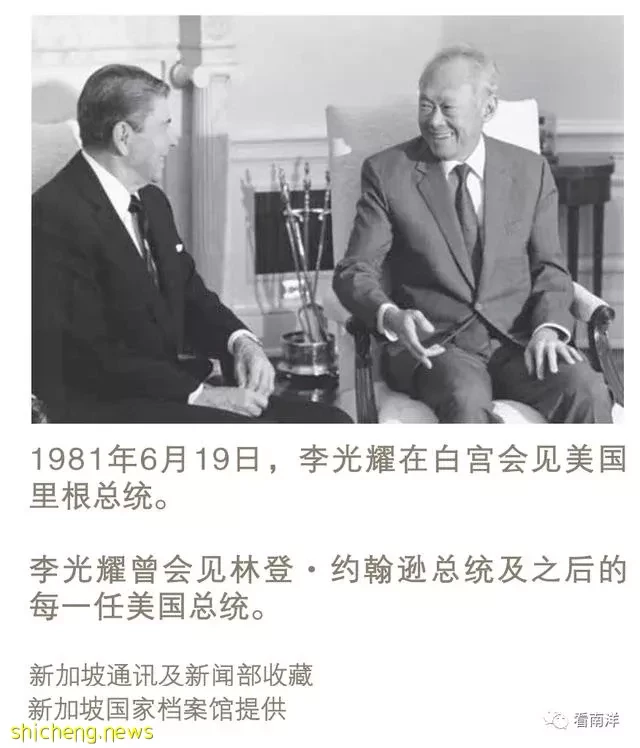

不過,這期間來自外部,特別是美國的政、學界和媒體,對新加坡的政治體制發展予於嚴厲批評與詬病。為此,李光耀基於對特殊國情的理解,加上環顧後殖民地國家的失敗經驗,從而對西方倡導的普世價值,進行回擊與剖析。

他一再強調:「沒有人可以忽視一個社會的歷史、文化和背景。幾千年來,各個社會都以不同的速度和不同的方式發展,他們的理想和標準也各不相同。二十世紀末的歐美標準並不是放諸四海而皆準的標準。」

李光耀認為,民主社會要成功,必須有兩個條件,一個是選民,一個是政黨。

(此處刪去500字,你懂的。有興趣的讀者請閱讀原著)

新加坡眼評論

話說回來,最近日本福島的事鬧得沸沸揚揚,有讀者問,如果新加坡還是李光耀主政,該會如何應對?

歷史沒有「如果」。但是,如果非要推測「李光耀會怎麼應對」,大概還是過去幾年期間,新加坡政府應對新冠疫情的根本態度和方針——以科學循證和專家意見為基礎,以客觀數據為依據,認真觀察分析,理性地、嚴肅地與各方論證和溝通。

新加坡需要引進移民

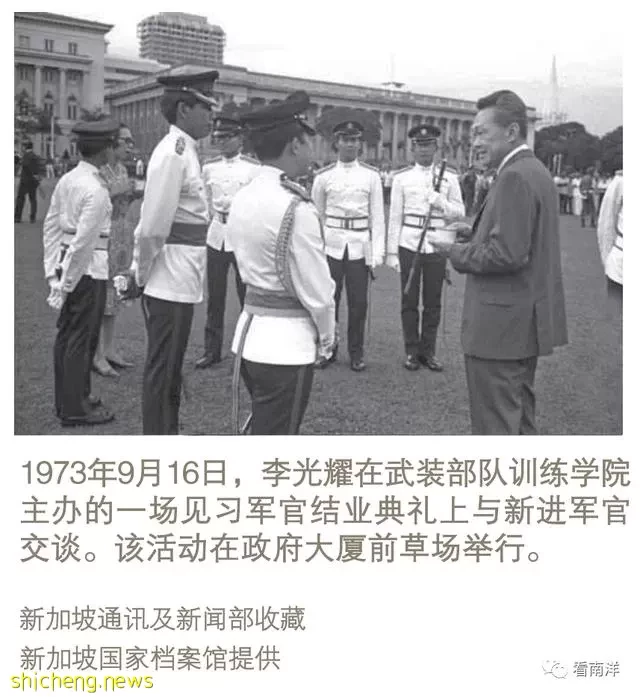

1973年後的新加坡,李光耀在如何應對人口增長、構建強大的國家領導團隊所需的人才,與如何處理外來移民的課題。當時,新加坡雖然剛度過了經濟危機,但仍面對高達4%的出生率,以及大約4%的失業率。

李光耀對人口問題的處理,大致上可歸納為三個方面:一是出生率不僅必須受到控制,而且還需要從優生學的視角給予應對,才是符合國家的最高利益;二是小國寡民,精英人才稀缺,為此,就必須盡最大的可能把優秀的人才網羅到國家領導團隊;三是基於新加坡本是個移民社會,接納和吸收移民不僅是應該,也是必須的,特別是吸收與接納優質移民將有利於提升整體國民的素質。

因此,李光耀極力主張優生學政策,如高智商生育的子女更優秀,而提出大學生可多生育,而受教育少者則只能最多兩個。毋庸諱言,這一政策遭到了極大的非議。

李光耀的人才理念,即精英政策,可以說是構成他治國理念的核心思想之一。因為在李光耀看來,治理國家所需要的人才,必須具備特定的才能與素養。在當時的新加坡是非常稀缺的。第一代的國家領導只有李光耀是土生新加坡人,其他的吳慶瑞、拉惹勒南等皆為外地出生。而第一代的法官,只有蔡福海和辛納杜萊是本地出生,其他的黃宗仁、楊邦孝等皆為外地出生。

另一方面,為了構建一個強大的領導團隊,人民行動黨政府還必須與企業爭奪人才。李光耀指出,「如果以為選舉出任何人來出任公職,新加坡還能照樣運作,那是愚不可及的。」

他曾經形容當時能擔當國家重任的人才大約只有300個。因此,為了貫徹精英政策,從1971年開始就設立了武裝部隊獎學金制度以培養人才。而後也有了總統獎學金、公務員獎學金等的出台,塑造出系統性的培養精英體制。

誰都知道,新加坡吸收和接納新移民是必要的。可是,隨著移民人數的增加,特別是外來人才的增加,質疑與爭議的聲音隨即而起。擺在新加坡人口問題上的難題是,進入八十年代後,出生率快速下降,女大學生傾向遲婚單身;各種族的出生率日益拉大,預示著原有的種族比例勢將改變;隨著教育水準的提高與社會結構的改變,移居外國的本地人才也出現增加的趨勢。

如此情狀下,李光耀認為唯一有效的解決辦法就是,有計劃有目的的吸收新移民,從而彌補本土出生率出現負數的不足,與此同時,也須不斷吸納外來的優秀人才,以加強經濟競爭力和人才庫,並可抵消本土人才外流的缺失。

李光耀在與一位來自中國的看護交談之後,悟出兩個道理。一是,新加坡勞工短缺已是全然不容爭辯的事實,因此需要對客工及新移民開放門戶,在人口急速老化的壓力下更需如此。二是,問題已經不在於該不該引進外國人,而是讓外國人進來之後該怎樣調控,才能緩和社會的緊張關係、幫助他們更迅速地融入新加坡。

李光耀認為,長期而言,新加坡必須繼續吸引人才。如果不善待人才,就無法保持競爭力,這就是現實。

通過經濟增長實現社會公平

1970年代的新加坡經濟已漸入正軌,從而迎來了八十年代的經濟起飛。為此,造就了新加坡人的生活水準、教育水平和財富的積累都產生了急劇的變化。

李光耀說,「簡單而言,新加坡通過經濟增長實現社會公平。創造就業機會、教育、住屋、醫療保健,讓全民分享國家繁榮進步的成果。多數時候讓最多人得到最多好處。」

(本文待續)

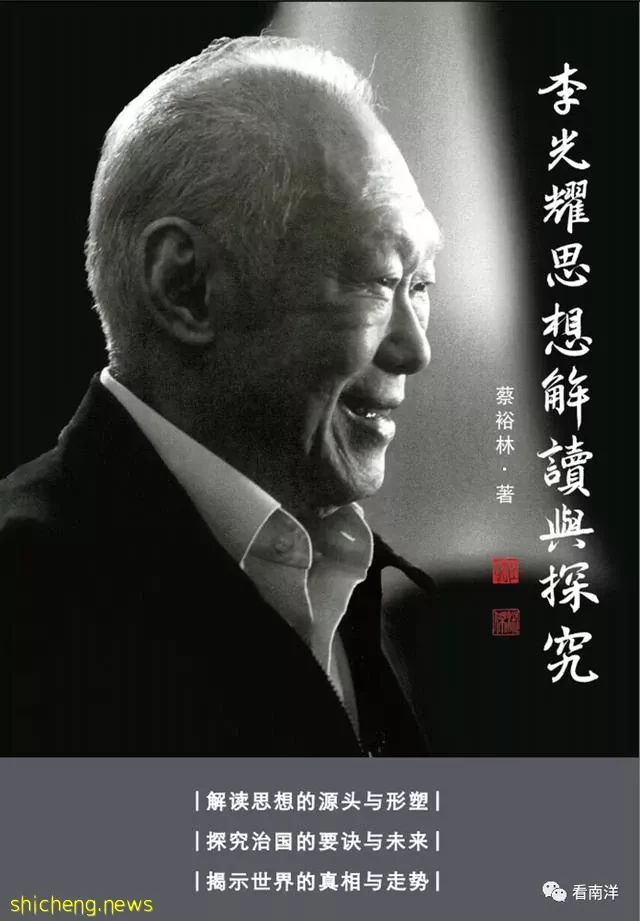

(本文摘錄自《李光耀思想解讀與探究》,部分文字有刪減或調整)

作者簡介

蔡裕林,以獨立政治觀察者身份,撰寫時事評論,主要發表在《聯合早報》言論版、新加坡眼等網站。作者曾長期受邀在電台等媒體接受採訪,並以特邀培訓講師身份受邀做新加坡治理、時事課題的公開講座。已出版的著作包括:《新加坡颳起改革風》《李光耀時代VS後李光耀時代》《後李光耀時代何去何從》《新加坡抗疫紀事》等。

2023年,配合李光耀百年冥誕,蔡裕林出版《李光耀思想解讀與探究》一書,希望引發人們對李光耀政治遺產更廣泛的關注與思考,包括:到底是否存在李光耀思想?它的內涵是什麼?李光耀是個怎樣的政治思想家?新加坡模式在後李光耀時代將如何演變?

兩場與李光耀有關的公開講座

今年是李光耀百年冥誕,新加坡天府會、新加坡同安會館和南洋學會,都將舉辦與李光耀有關的講座。

9月10日(星期天)

紀念李光耀百年冥誕座談會

新加坡天府會將於9月10日舉行「紀念李光耀百年冥誕座談會」,具體活動詳情如下:

日期:2023年9月10日(星期日)

時間:下午1點30分開始

地點:新加坡華族文化中心, 1 Straits Boulevard

主賓:新加坡宗鄉會館聯合總會會長蔡其生

座談嘉賓:通商中國主席李奕賢、前國會議員成漢通、蔡裕林

天府代表分享:張春華、鍾瑞琳、彭世韜

大會主席:楊建偉教授

大會主持人:許振義博士

大會司儀:天府會秘書長劉朝霞

服裝:商務便裝

「新加坡眼」也將同步直播,可點擊下方預約

9月16日(星期六)

《李光耀思想解讀與探究》新書發布會

日期:2023年9月16日(星期六)

時間:下午2點開始

地點:新加坡同安會館,141 Cecil Street

會議主席:同安會館主席陳漢棟

對話主持:南洋學會秘書長梁勇博士

對話嘉賓:區域媒體人鍾天祥博士同安會館文教主任、聯合早報言論版主任葉鵬飛