為慶祝新加坡國家美術館開館五周年,今年11月27日至明年9月26日,舉辦「此心安處:張荔英回顧展(Georgette Chen:At Home in the World)」,長達十個月。這個展名取得好,不管張荔英身處世界的哪個角落,藝術就是她的精神家園。

(圖源:網絡)

任教南洋美專

張荔英(1906-1993)祖籍浙江南潯,是國民黨元老張靜江的女兒。她出生浙江(之前有人認為她出生巴黎,研究者新近斷定她出生浙江),先後在巴黎、紐約、上海接受教育。前半生適逢戰亂,顛沛流離;法國、美國、中國三個場景,各構成了她生命的三分之一。

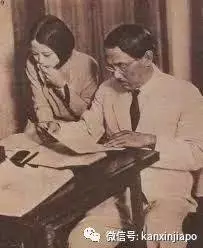

後半生則安心南洋,1951年,他與第二任丈夫何永佶(何香凝的侄兒)從法國來到馬來亞的檳榔嶼,任教於韓江中學。1953年定居新加坡,同一年她與何永佶結束六年婚姻關係,勞燕分飛。應林學大校長之邀,張荔英1954年任教「南洋美專」(現在的南洋藝術學院),直到1981年退休,一教就是27年,所以張荔英不僅是傑出的畫家,也是優秀的美術教育家。

(圖源:南洋美專校友會臉書)

1966年,她入籍新加坡,1993年病逝。由於患嚴重風濕關節炎,行動不便,不能自理,她生命的最後十年,住在新加坡鷹閣醫院,由李氏基金照顧並承擔醫藥費用。從45歲來到馬來亞,47歲定居新加坡,到87歲去世,張荔英在獅城安穩度過了漫長一生的最後四十年,她是名副其實的具有國際視野的新加坡藝術家。與林學大、陳文希、鍾泗濱、陳宗瑞、劉抗並稱新加坡「六大先驅畫家」。相對於巴黎紐約上海的繁華,上世紀五十年代,新加坡對張荔英來說,就是她的「大溪地」(Tahiti)。

(圖源:作者提供)

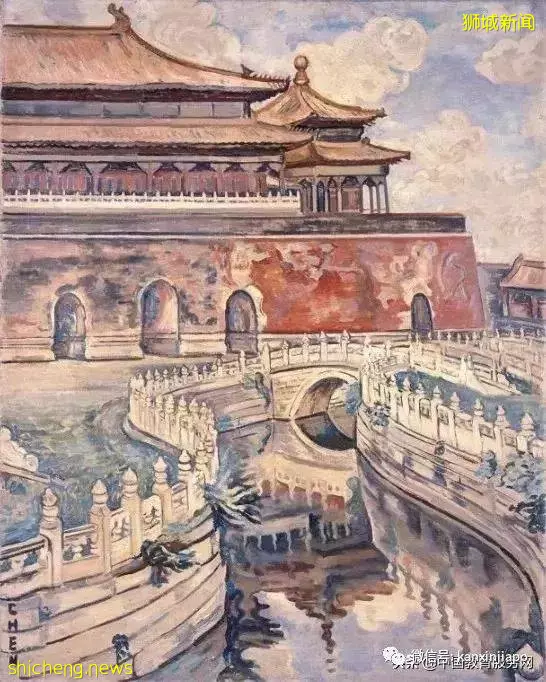

畫中處處展現 北國風貌

這次張荔英回顧展一共展出69件畫作和74件文獻資料,部分作品從中國、日本的美術館及私人藏家那裡借來。有一幅《北京風景》借自日本福岡亞洲美術館(若干年前,一位新加坡收藏家賣給福岡亞洲美術館),畫面呈現的是紫禁城午門、金水橋及河水,水中有白雲及門樓的倒影,構圖、筆觸和色彩都非常精彩。

這幅作品完成於1945-1949年之間,張荔英把它一直帶在身邊,從中國到法國又到馬來亞,不離不棄,可見對它的喜愛和重視。1953年,張荔英在新加坡中華總商會舉辦個人展,包括這幅《北京風景》,一位收藏家對這幅畫表示有興趣,有意購買,但張荔英捨不得出售,她重新畫了一幅幾乎同樣的作品賣給這位收藏家。上世紀九十年代,兩幅《北京風景》浮出水面,一度以為「鬧雙胞」,後來證實兩幅都是真跡。

(圖源:網絡)

1953年重畫的《北京風景》2004年出現在拍賣市場,最終為新加坡人拍得,現在懸掛在瑞吉酒店(The St. Regis)。

《北京風景》,對張荔英而言,大概不僅僅是一幅畫,而具有文化上的象徵意義,是「故國平居有所思」。

展出的兩幅荷花作品,其中一幅《蓮花頌》是上海龍美術館的藏品,能夠借來展出,機會難得。這幅《蓮花頌》創作於1962年,是張荔英在朋友家荷花池的寫生作品,2013年在拍賣會上,劉益謙王薇夫婦以916萬港幣拍得。

張荔英在談到這幅作品時說:「大約持續了十來天,每天早上七點到傍晚六點,我仔細觀察並欣賞不同光影下,這些白色和粉色花朵的變化,我慢慢了解了它們。

(圖源:作者提供)

」另一幅《風中之荷》創作於1970年,是新加坡國家美術館的館藏作品,常年展出,我看過多次,但這次和《蓮花頌》放在一面牆上,兩幅作品同時欣賞,也就相得益彰,給人強烈的視覺衝擊。我們知道南潯張家花園裡就有一片荷塘,張家附近的「小蓮莊」更是以荷花出名,儘管張荔英在老家生活的時間有限,但江南水鄉的荷塘一定留在她記憶的最深處,成為家鄉的一個符號。

這兩幅荷花作品,其實就是她的自畫像:高潔、顫抖、搖曳、堅韌、自信、睥睨天下。我們可以把她筆下的荷花與她1934年創作的《自畫像》聯繫在一起看,都有一種出淤泥而不染的氣質,敢作敢為,絕不同流合污。

(圖源:作者提供)

婚姻傳為美談

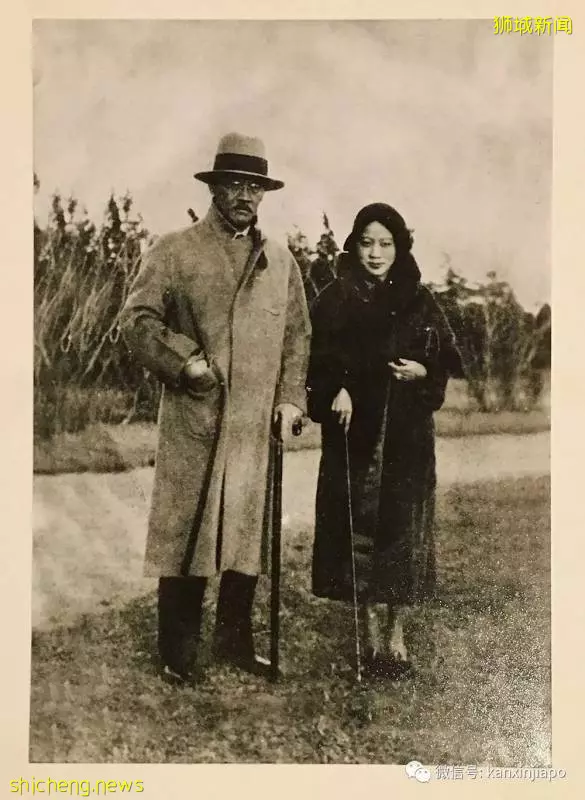

張荔英的第一段婚姻一直被人津津樂道,1930年,24歲的她下嫁55歲的國民政府前外交部長陳友仁(Eugene Chen),除了31歲的年齡差,陳友仁的政見與她父親張靜江也不同,張靜江當然不同意,但女兒堅持,父親也就勉強同意。

(圖源:網絡)

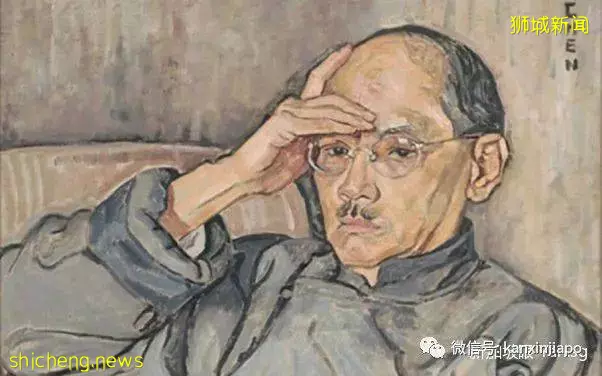

1944年,陳友仁病逝,之後張荔英仍然不改前夫Chen姓,1947年再嫁何永佶後仍然如此,她所有畫作的簽名都是CHEN。張荔英畫過多幅陳友仁畫像,這次也展出了三幅,將陳的神情抓得很準。

(圖源:網絡)

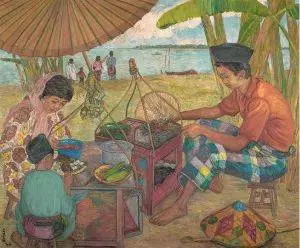

張荔英的兩段婚姻都沒有生下孩子,對她或許是個遺憾。張荔英特別愛畫「家庭人物」和「母子圖」,下意識里是在補償現實中的不足?《烤沙嗲的男孩》,左邊一對母子在吃沙嗲。

(圖源:網絡)

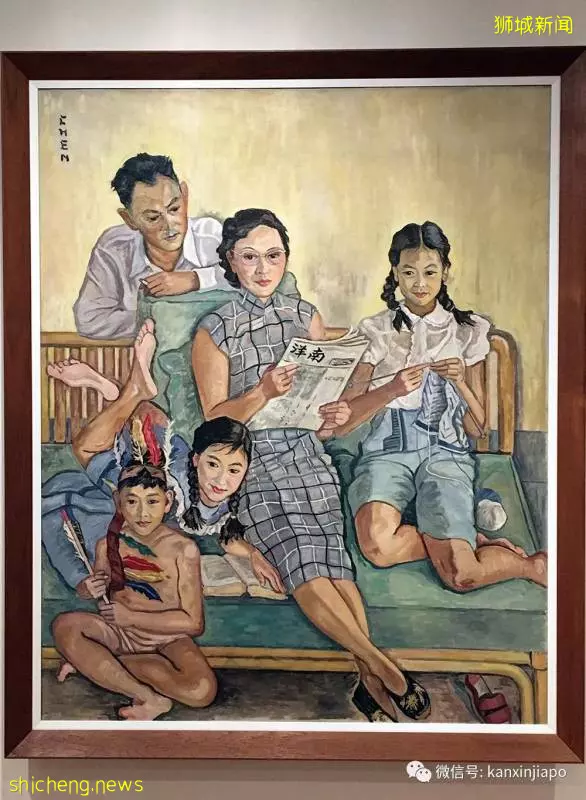

《全家福》畫了張荔英在檳城的朋友一家五口,其樂融融。

《客家人家》描繪母親和三個子女,母親給嬰兒哺乳,大女兒給小女兒喂飯。

早期的作品《母與子》,母親抱著孩子坐在窗邊,低頭看著自己的小寶貝,畫面溫馨。

《東海岸小販》里雖然母親為了生計,艱辛叫賣,但左下方兩位女兒無憂無慮,紅艷的馬來峇迪蠟染(batik)服飾,十分絢麗,給人留下母女三人幸福燦爛的印象。張荔英把一個女人的柔情投射到她的母子圖裡,在藝術上完成了「母親角色的替代」,所以也就格外感人。

(圖源:作者提供)

張荔英1943年寫了《藝術的點滴》一文,表達了她的藝術觀:「我雖然是屬於現代畫派,但我感覺我是無從模仿任何一派的畫格的。我所畫的是我所見的,無論是風光與人物。在巴黎的藝苑裡,尤其是在孟派納思(今譯為蒙帕納斯,巴黎藝人區之一),我會研究各派畫的傾向和畫格,可是我始終感覺到我是不能依傍他們任何一派的。在我的經驗中,我最不願從我的想像來畫,我要畫人們的實際生活。從想像畫的永不能接近真實。

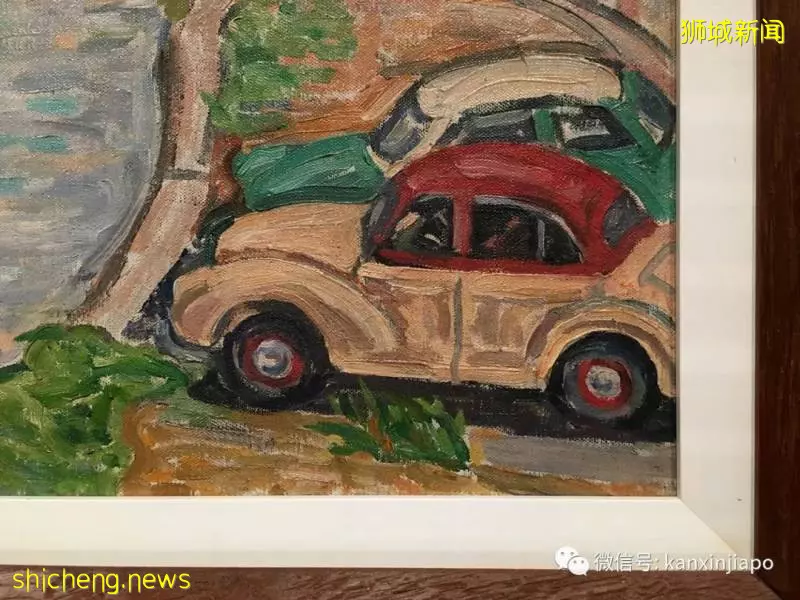

人的生活是活躍的、新鮮的、有力的。」張荔英定居南洋以後,很快融入了當地的生活,她對新加坡熱帶的氣候、陽光、色彩、種族、風俗,都充滿興趣。「四季如夏」的新加坡很適合戶外畫畫,她開著一部Morris Minor 1000紅色轎車,四處寫生。當年女性開轎車非常惹人注意,實際上她也是眾人仰慕的藝術家,她身材嬌小,卻風姿綽約,有著迷人的魅力。她還把她的紅車轎車畫進了《船與老店屋》(作於1960年)的右下角。

(圖源:作者提供)

新加坡文史研究者章星虹發掘出1959年8月30日《海峽時報》上的一篇專欄文章,文中提到張荔英的一次演講,張說:「初抵馬來亞,正是榴槤飄香的季節。那是我第一次吃榴槤,一吃就被這個『果中之王』迷住了。後來有朋友預測說,我肯定會在馬來亞住下來。

因為凡是喜歡吃榴槤的人,都會在馬來亞開心地長住下去。」這時,張荔英已定居新加坡六年了,顯然,她愛上了這片熱土。榴槤諧音流連,有流連忘返之意——早期華人希望能儘快紮根下來,就賦予了榴槤某種神性或魔力。

(圖源:網絡)

張荔英精通英語、法語、中文,到了馬來亞後,她開始學習馬來語,可以和馬來族朋友用馬來文來往書信,她還有一個馬來名字Chendana(檀香木的一種)。

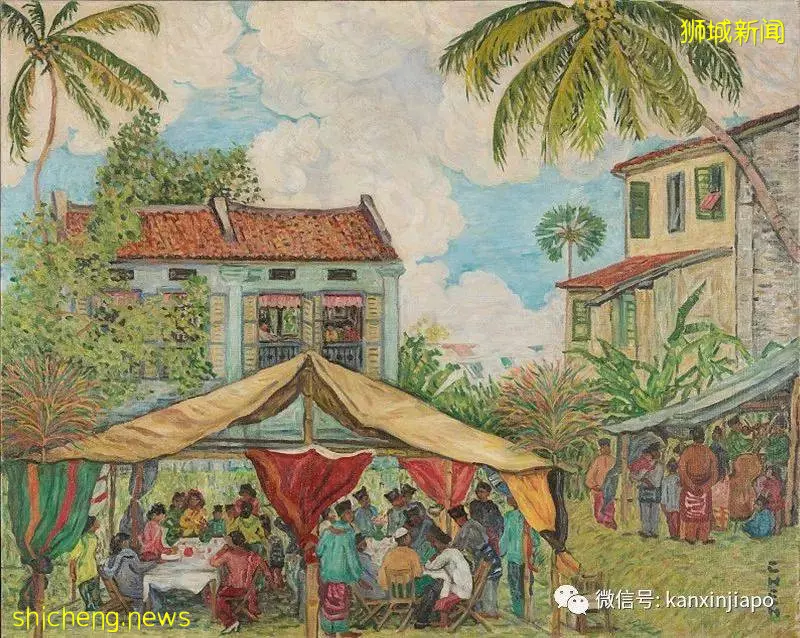

由於語言上的方便,她可以深入馬來社群,畫馬來族群的題材,這次展覽中,就有多幅馬來題材的繪畫,譬如《馬來婚禮》《馬來家庭》《丁加奴集市景觀》,還有前面提到的《烤沙嗲的男孩》《東海岸小販》等。她還畫了一張馬來少女《Rohani》肖像,魯哈妮(Rohani)是她南洋美專的學生,也是她的朋友。

(圖源:網絡)

畫中處處展現 給首相畫肖像

由於兩家住得很近,張荔英經常開車送魯哈妮回家,在車上,她倆聊得很愉快。畫中魯哈妮身穿紅底白花衣服,頭披大紅紗巾,臉部表情顯得孤傲堅毅,神態非常像張荔英,也許張把她當作女兒看待?說到張荔英和馬來人的關係,就不能不提「馬來西亞國父」東姑阿都拉曼。

1931年,他在遊輪上與陳友仁張荔英夫婦結識,在陳友仁的鼓勵和引領之下,東姑阿都拉曼後來從政。這次展出了1956年張荔英在吉隆坡舉辦畫展的相關資料,當時東姑阿都拉曼是馬來亞的首席部長,他和夫人出席了張荔英畫展開幕式,張荔英還為東姑阿都拉曼畫了肖像,也在那次展覽中展出。第二年,也即1957年,東姑阿都拉曼被推選為馬來亞第一任首相。

(圖源:網絡)

靜物畫是張荔英擅長的題材,她後期作品多畫熱帶水果,香蕉、榴槤、山竹、柚子、紅毛丹經常入畫,尤其是紅毛丹,她被稱為「紅毛丹專家」。她也喜歡畫各種籃子:草編的、竹編的、藤編的,還贏得了「Basket Chen」的稱號。儘管張荔英婚後隨夫姓,直譯是陳籃子,但是翻成中文,還是應叫「張籃子」更妥。「籃中水果」,成了張荔英靜物畫的一個重要標誌。