新加坡魚尾獅為新加坡市中心著名噴水雕塑,是新加坡的城市地標,從1997年一直沿用到至今。你很難想像,新加坡居然是個缺水的國家。

馬六甲海峽附近被熱帶雨林氣候區支配,全年高溫多雨,年降水高達2350mm。但對於新加坡來說,這麼多降水卻只是個過客。

國土面積僅有697平方千米的新加坡,境內沒有主權完整的獨流大河,也缺乏體量足夠的湖泊,每年雨季從天而降的淡水只能變成積水白白流走,無法收集和利用。

更糟糕的是,新加坡的城市建設密度過高,地質條件也脆弱,全國都有沉降問題,海水經常倒灌。好不容易存下來點淡水,也經常被海水污染,難以利用。

天上下的留不住,地上的喝不了,外表光鮮亮麗的新加坡人均水資源量僅211立方米,全世界倒數第二,遠低於已經算是缺水的中國的2100立方米,更別提和隔壁馬來西亞2萬多立方米相比了。

(馬來西亞、中國、新加坡儲水量對比圖) 從對比圖一看,新加坡的儲水量真的是少之又少。

馬來西亞

中國

新加坡

以前新加坡人還能勉強靠打井來獲取淡水,但是隨著戰後人口的增加,打井也滿足不了這麼多人的喝水問題。

新加坡實在沒辦法,只好找鄰里的馬來西亞買水。

相比島內的小河流,北面馬來的柔佛河才是真正取之不盡的水源。

在漫長的歷史時期里,新加坡連基本的水資源都要靠進口,自來水的來源是國際談判。 在這彈丸之地上,保證水管不被人掐斷可以說關乎國運了。

1961年和1962年,新加坡自治政府和馬來西亞分別簽訂兩份供水協議,約定柔佛州每天向新加坡輸送3.5億加侖的生水,價格是每1000加侖3分錢,解決了一半左右的水資源缺口。

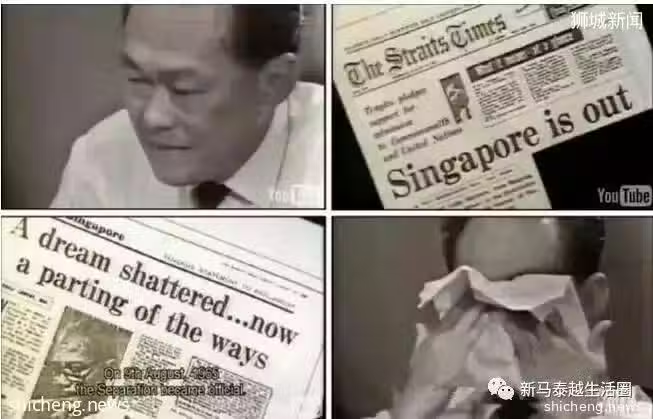

1963年,李光耀宣布新加坡加入馬來西亞聯邦(聯邦由馬來西亞,新加坡,北婆羅洲和沙撈越組成),以為就此可以解決新加坡飲水的問題,可是好景不長。

1965年,馬來西亞與新加坡關係破裂,從聯邦國家裡剔除了新加坡,新加坡正式獨立。供水問題就這樣變成了新加坡一個國際關係問題。

剛開始即使馬來西亞跟新加坡聯姻關係破裂,但馬來西亞還是保持著英殖民地的交情,保障了新加坡的供水問題。

由於馬來西亞柔佛州沒有水廠,無法處理生水,只能出口原料。新加坡利用進口馬來西亞的生水進行加工再處理,再售賣給馬來西亞,原本的生水就變得值錢起來。

馬來西亞柔佛州生水的售價是每1000加侖3分錢,從新加坡買水的回購價是每1000加侖50分,每年這自來水來回之間,新加坡凈賺6億美元,工業附加值全讓新加坡占了,這一下挑動了馬來西亞人的神經。

馬來西亞認為新加坡賺取水差價存在欺詐問題,而新加坡認為馬來西亞柔佛州缺乏凈水技術,自己出了人力電力幫忙凈水賺點辛苦錢,並不存在欺詐的問題。

就這樣兩國因為飲水的交涉問題持續到了80年代末。

80年代新加坡GDP以7.7%的速度增長,到了80年代末已經聚集了500萬左右人口,並持續以1.9%速度增長。人要喝水,工廠也要喝水,新加坡買水的需求愈發膨脹。而兩份供水協議將分別在2011年和2061年到期,並給雙方留了20多年的議價期。

亞洲金融風暴來臨,馬來西亞深陷危機,急需用錢。貨幣被做空,國家信用破產的馬來西亞找不到國際市場的錢,能在眼前幫上忙的也只有新加坡了。

1998年,馬來西亞希望新加坡提供資金援助,而馬來西亞可以考慮滿足新加坡淡水需求。

馬來西亞明目張膽地拿供水威脅新加坡,國父李光耀對此忍無可忍,為了以防萬一,他甚至曾經設想過派新加坡軍隊強行登陸馬來西亞,攻占淡水供應設施,保障新加坡安全。

戰爭很遙遠,但是小國無外交的現狀很現實。

90年代末跟馬來西亞在供水協議上面屢次發生爭執,讓新加坡不得不重視水資源獲取的問題。

國父李光耀每天都在思考,如何讓新加坡這樣一個小國實現供水自給,夠減輕對馬來西亞的依賴,目前可行的辦法就是海水淡化。

1998年,新加坡建立第一座淡水淡化廠,開始探索海水淡化,並利用公用事業局和環境部門開始探索利用二級污水進行水回收處理,探索如何把每天排出去的水再循環回來利用。

2002年,新加坡公用事業局正式啟動再生水計劃,沒想到的是,在斷水危機的逼迫下,新加坡科學家真的讓再生水的水質達到了歐洲和美國的飲用水標準。

為了改變人們對這種再生水的恐懼,新加坡政府拋棄了污水、廢水和回收水這種名稱,而選用再生水NEWater來命名經過處理之後的飲用水。

但是新加坡群眾並不是誰都敢克服心理陰影來喝下這種水。

2002年,新加坡37周年國慶,吳作棟率先飲用再生水,並宣布以後新加坡人的飲用水都是新生水和自來水的混合水,轟動世界。

2004年,新加坡再生水水廠運營以來, NEWater的供水量提升到新加坡總供水量的10%左右,預計到2060年,跟馬來簽訂供水合同結束前一年,再生水將占新加坡全國用水量的50%-55%。

雖然再生水NEWater提供了全國一半的用水問題,但是還有一半的供水量問題還未解決。

2002年新加坡公用事業局提出「四大國家水龍頭(Four National Taps)」計劃,決定靈活利用本地雨水、馬來西亞外購水、新生水和淡化海水來作為新加坡未來的四大水源。

2006年,新加坡提出「ABC」全民共享共享水源計劃,計劃開發全新加坡17座蓄水池,32條主要河道,同時興建濕地公園等設施來涵養水源,計劃預計到2060年淡化海水和再生水加起來將達到新加坡供水量的80%,得到基本自給自足。

自此之外,新加坡不斷地提高居民節水意識,號召居民每天節水10升。為了降低居民用水,開發出了一套高效的自來水傳輸和計算系統,不斷壓低居民用水量,並且計劃到2030年新加坡人均用水量降低到每人每天140升。

自2002年後,新加坡的供水商馬來西亞柔佛政府宣布建立自己的淡水處理廠,並將停止從新加坡買水。原本一來一回的生意關係變成了新加坡對馬來西亞完全依附的關係。

被動的供水外交讓新加坡為此也十分擔憂,為了減少為馬來西亞供水的依賴,新加坡兩手準備,一邊跟馬來西亞談判儘量安撫好馬來西亞;另一邊與印尼多有接觸,時刻準備轉從印尼買水。

隨著新加坡對馬來西亞的水資源依賴關係降低,兩國在水資源問題上的猜疑和摩擦減少,反而讓兩國之間的關係變得更好,馬來西亞也不再敢隨便輕視新加坡。

國父李光耀談自由平等曾說「新加坡需要鐵腕!我花了一輩子才建立起這一切,只要我還當政,就不允許任何人來毀掉它!」

是的,不管是大國還是小國,只有自身強大,不依附於他人,自給自足,才能生生不息。