當大家還在擔心冠病和流感的時候,另一個「共存多年」的病毒正悄悄地蔓延開來。

新加坡的骨痛熱症病例已經連續七周攀升。國家環境局的數據顯示,七個星期前,那周只有143起新病例。

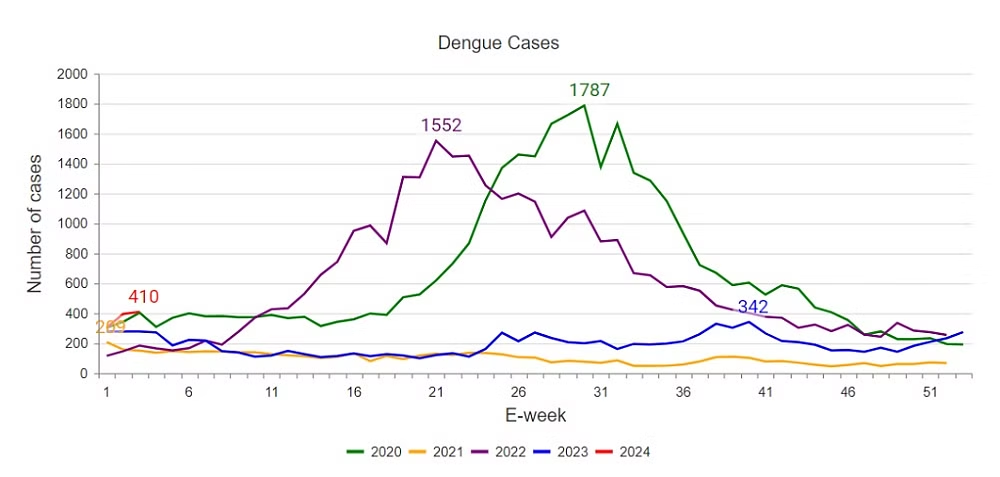

不過,今年1月14日至20日就有410起新病例,是一年多來的單周最高。

2023年的單周最高紀錄是342起骨痛熱症病例。2024年才步入第三周,就打破了這個紀錄。(國家環境局網站截圖)

每年6月至10月是新加坡骨痛熱症的傳統高峰期,但光是今年首三周的累計病例就已經多達1110起,相當於平均每天54起。

比起冠病平均每天新增1700多起病例,骨痛熱症似乎「小巫見大巫」,因此坊間的關注度並不高。

但可別小看骨痛熱症的殺傷力:

2023年有六人死於骨痛熱症,2022年則有19人。

新組屋的骨痛熱症病例 比舊組屋少一半

環境局指出,本地目前有83個骨痛熱症活躍區,其中19個被列為紅色警戒(即超過10起病例)。

以下是病毒傳播最快的幾個「黑區」,住在這些地區的蟻粉可要多加留意:

文禮坊(Boon Lay Place,216起病例)

巴西立71街(119起)

惹蘭仄卡(Jalan Chegar,88起)

巴西立52街和53街(83起)

武吉巴督21街(60起)

宏茂橋1道(41起)

環境局呼籲住在骨痛熱症活躍區的居民,立即採取行動抑制伊蚊滋生,並在稽查行動中與環境局人員配合。

看到這個紅色警戒布條,絕對不是好事。(海峽時報)

本地住宅和公共場所的五大伊蚊滋生處包括:

排水溝、花盆托盤、花瓶、家用水桶和廢棄容器,以及有地私宅外的垃圾桶。

值得關注的是,一項本地研究發現,舊組屋似乎更容易成為伊蚊的溫床。

這項由新加坡國立大學和南洋理工大學合作展開的研究,旨在調查2014年至2020年間,環境和人為因素如何影響新加坡全島的骨痛熱症發病率。

研究結果顯示,比起屋齡至少29年的組屋,較新的組屋出現的骨痛熱症病例少了一半。

為什麼以29年作為標準?原來那是新加坡公共住房的平均屋齡。

領導這項研究的國大蘇瑞福公共衛生學院助理教授狄更斯(Borame Dickens)指出:

「舊組屋有較多磨損和裂縫,扁平的屋頂和竹竿架也更容易積水。」

舊組屋的竹竿架容易積水。(海峽時報)

相較之下,較新的組屋屋頂傾斜,排水功能也較好,並以晾衣架取代竹竿架,「對蚊子沒那麼友善」。

人往高處爬 蚊往低處飛

研究也發現,住在較低層的居民,更容易被伊蚊「叮」上。

本地組屋的平均高度是12樓(約37.5米高),而感染骨痛熱症的居民多數住在2樓到5樓(約6.5米至15米高)。

狄更斯解釋,因為體型的限制,會叮人的雌性伊蚊一般只在較低的高度飛行。

樓層較低的舊組屋,更容易被伊蚊「叮」上。(海峽時報)

蘇瑞福公共衛生學院傳染病系主任許勵揚教授指出,這是新加坡第一項結合大量環境和建築數據來分析骨痛熱症傳播風險的研究,但這項研究仍有它的局限。

「除了屋齡和建築高度,還有許多因素會影響伊蚊的繁殖數量,例如降雨量、風速和空氣污染。」

新加坡的氣候時而炎熱、時而潮濕,容易縮短伊蚊的成熟周期,並提高繁殖量,導致蚊子數量迅速增加。

不過,許勵揚預計,近日的大雨可能把積水中的伊蚊幼蟲沖走,接下來幾周的骨痛熱症病例應該會減少。

大雨快快來,伊蚊快走開。(海峽時報)一生中可能感染骨痛熱症四次

骨痛熱症病毒分為四種類型:第一型、第二型、第三型和第四型。

過去五年,每一到兩年就會換不同的病毒類型輪流當「老大」。

2019年以第二型病毒為主;2020年,第二型病毒仍占多數,但比例開始下降,第三型逐漸增加。

2021年和2022年都由第三型病毒主導。

2023年上半年,第一型病毒遠超第三型;但從9月至今,第二型病毒引發的病例已超過一半。

壞消息是,新加坡人口對這四種病毒類型的免疫力仍然很低。

看了都覺得癢。(海峽時報)

一個人一輩子只會被某一型的病毒感染一次。也就是說,每個人一生中最多可能感染骨痛熱症四次。

亞太臨床微生物學與傳染病學學會會長淡馬亞(Paul Tambyah)教授警告,第二次染病的症狀最嚴重。

「第一次染病後,身體會產生抗體,但在遇到不同類型的病毒時,這個抗體可能不足以完全消滅第二種病毒,反而會引發免疫系統過度反應。」

到了第三和第四次染病時,體內的抗體已能發揮交叉保護、中和新病毒的作用,所以情況不會那麼糟。

當然,最理想的情況是:一次都不中。